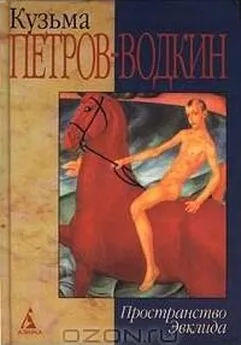

Кузьма Петров-Водкин - Пространство Эвклида

- Название:Пространство Эвклида

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Искусство

- Год:1982

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Кузьма Петров-Водкин - Пространство Эвклида краткое содержание

Яркий и самобытный российский художник, график, теоретик искусства Кузьма Сергеевич Петров-Водкин (1878–1939) прославился и как писатель, чье мастерство и манера изложения не уступают в своеобразии живописным работам. «Пространство Эвклида» является продолжением автобиографического произведения «Моя повесть» («Хлыновск») и принадлежит к лучшим страницам отечественной мемуаристики. Эта живая энергичная проза, в которой будто наяву слышны интонации устного рассказа, передает все богатство впечатлений и переживаний тонкого и глубокого мастера.

Пространство Эвклида - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«Евангелисты» и «Нагорная» достались мне, «Хождение по водам» — Уткину, а самая поэтическая композиция о женском равноправии — Кузнецову.

Работали мы с большим подъемом и увлечением. Невероятной сейчас вспоминается смелость нашего приступа к стене, минуя, уже не говорю, картон для перевода, но и прочный, установленный эскиз. Весь разворот композиции, переделки происходили у нас прямо на месте, а ведь в «Нагорной» у меня, например, было до сорока персонажей…

Молодость и еще непочатые запасы сил и фантазии помогали нам з работе.

Навещал нас изредка Мусатов и поддерживал наше рвение. Композиция Кузнецова пользовалась его особой симпатией. Павел к этой работе только что вернулся из мамонтовской поездки на дальний север и был полон океаном, белыми ночами и самоедами; недаром эту его работу с дружеским озорством называли мы «Любовью самоедки»: автор будущего «Ожерелья» был прав, оценивая работу. Имела ли эта вещь прямое отношение к евангельскому сюжету, — на это я затрудняюсь ответить, да, думаю, и другие наши работы канонически не близко подошли к этой задаче, но представьте себе поморскую белую ночь, изменившую молочным светом всю видимость. В перламутрах цвета выделилась фигура Христа, окруженная толпою хмурых северян. У ног Христа — женщина, укрывшая волосами свое лицо. Все в картине не настоящее, как бы выхваченное из сна, с его неясностями и со щемливым желанием спящего досмотреть, дознать видение. Лица у Павла не выходили наружу, типы характеризовались только цветом и общими массами. Особенно Христос не поддавался усилиям художника, не проявляя лика, он гас в общем тоне. Призван был я на помощь и на совет, но как я мог досказать сон моего товарища? Я мог только придать образу анатомическую правильность и телесность и тем самым разбить и мое-то собственное любование картиной.

«Хождение по водам» назвали мы «В бурю, во грозу». Она менялась Уткиным чуть не ежедневно: то прояснялось Генисаретское озеро, то снова налетали на него шквалы, и в тучах брызг скрывались и Христос и лодка с волжскими рыбаками.

Колорит, развернутый приятелем, был отличный: в бархатах Тинторетто перекликались синевы Веронезе. Разбелы охр золотили прорыв горизонта воображаемой Палестины.

Если у моих соратников была некоторого рода неясность поэтических форм, то у меня, грешного, наоборот, резко выделялись фигуры людей и выражения их лиц и вскрывали собой недостаточно продуманную композицию. «Нагорную» прозвали «Удалых шайка собиралась»…

Картину я построил пирамидально, подчинись полуокружности стены. Вершиной был Христос, от которого шли к нижнему основанию многочисленные, облепившие гору, слушатели. Народ, изображенный мной, был действительно сбродом людей, лишенных документальности исторической Иудеи. Чалмы, тюбетейки и тюрбаны чередовались с покрывалами и Прическами женщин; полуголые и голые детишки разрежали толпу взрослых. Преобладал бунтарский или разбойничий элемент. Слева наверху я изобразил, по итальянской традиции, мой автопортрет.

Видевшие эту роспись говорили, что она имела прообразом Микеланджело. Не знаю, не припомню, так ли это. Может быть, скорее в «Евангелистах», в их жестах, в развернутости фигур и в складках одежд были признаки итальянского Возрождения.

Впоследствии, на суде, духовенство и прихожане среди прочего обвиняли состав слушателей «Нагорной проповеди» в обезьяньем, звероподобном их происхождении и ссылались на удлиненные конечности некоторых из них и на нераскаянные их лица. О нераскаянности лиц не берусь судить, но что касается удлинений, если таковые и были, то, может быть, виною их была скудость наших средств, не позволивших разобрать леса во время работы и получить возможность проверить пропорции с расстояния.

Жили мы за время росписи безалаберно и бродяжно. Вечера проводили в ресторане над Волгой, затягивая обед или ужин до поздней ночи. Потом брали лодку, взбирались до Соколовой горы и, опустив весла, пускали лодку по течению.

То кружимая, то выправляемая, колыхала она нас мимо нашей церковки-лаборатории и мимо спящего города.

На песках делали причал. Разминали наши мускулы и отдыхали у костра.

Восходившее солнце заставало нас купающимися с плотов, у нашего взвоза. Вода была тепла на утренней свежести воздуха. С Зеленого острова тянуло листвой, смолистостью, и сырыми мочалами канатов пах плот.

С купанья шли прямо на работу, на зыблющиеся помостки.

Однажды с палитрой в руке я заснул пред евангелистом. Нервная, предупреждающая дрожь разбудила меня. На двух шестивершковых досках лежал я поперек. Голова и ноги мои свешивались над четырехсаженной пропастью.

Однажды Уткин сорвался из-под купола, ступив на край неукрепленной доски. Описал он с нее штопор и с удивительной ловкостью ухватился за так называемую дежурную веревку, соединявшую центр купола с полом… Не успел я вздохнуть свободнее, как Уткин понесся вместе с веревкой от Саваофа вниз, как павший ангел… Я понял, — несчастный ухватился лишь за один конец веревки, движущейся по блоку, но костлявый мечтатель был ловок, как обезьяна, в движениях: он таки поймал второй конец и тем задержал свою смерть и, как балерина, с развевающейся блузой скакнул наземь…

Мы с Павлом пропотели за этот момент Петровой гимнастики.

Строгость во время работы у нас была поставлена исключительная: ни настоятель, ни староста не имели права входа в церковь в рабочие наши часы, — этим постановлением и объясняется, что церковники не смогли вмешаться в нашу работу до ее окончания.

Как бы то ни было, но наконец леса были нами сняты, ключи сданы, и неузнаваемая церковка предстала пред очи работодателей. Нам оставалось дополучить условленную по контракту сумму в окончательный расчет.

Слухи о нашей росписи давно уже настроили прихожан — от богомолки-старушки до купца-жертвователя. В соседней богадельне открыто говорили «о поругании пречистых икон» московскими еретиками, а местные иконники с удовольствием подливали масла в огонь вновь явившимся, в лице нас, конкурентам. В церковку валом повалил народ.

Газетный писака тиснул громовую статью и привел в конце ругани обвинение нас в незнакомом, очевидно, ему самому «пленэризме», причем единственной вещью, приемлемой для церкви, он считал мою же Богоматерь над южным входом и в следующих строках разносил автора «Нагорной». Мусатов открыл в защиту нас газетную кампанию в Москве.

Епархия заволновалась.

Кафедральный епископ резко заявил нашему представителю о недопустимости нашей живописи в храме и назвал более определенное место, где можно было бы видеть «Христа и грешнипу» Кузнецова. По совпадению епископ заболел нервным расстройством, — злые языки и это приписали влиянию нашей живописи. Газеты раздували вопрос.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: