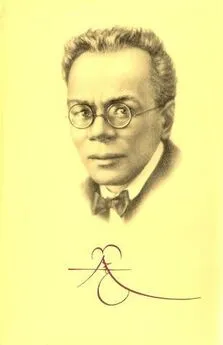

Алексей Ремизов - Том 9. Учитель музыки

- Название:Том 9. Учитель музыки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Русская книга

- Год:2002

- Город:Москва

- ISBN:5-268-00482-Х, 5-268-00497-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Ремизов - Том 9. Учитель музыки краткое содержание

В 9-й том Собрания сочинений А. М. Ремизова входит одно из последних значительных произведений эмигрантского периода творчества писателя – «стоглавая повесть», «каторжная идиллия» «Учитель музыки». Это очередной жанровый эксперимент Ремизова. Используя необычную форму, он развертывает перед читателем панораму жизни русского Парижа 1920-1930-х гг. В книге даны яркие портреты представителей духовной элиты эмиграции первой волны (Н. Бердяева, Льва Шестова, И. Ильина, П. Сувчинского и др.), гротесково представлены перипетии литературных полемик известных периодических изданий Русского зарубежья. Описания реальной жизни автора и его окружения перемежаются изображением мира легенд и сказок.

Книга «Учитель музыки» впервые публикуется в России по наборной рукописи парижского архива Ремизова.

http://ruslit.traumlibrary.net

Том 9. Учитель музыки - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

А долго я не мог освоиться. И до сих пор сохраняю – это из перелома: когда меня спрашивают, я никогда не могу сразу ответить: мне надо какое-то время, чтобы мое глубокое из того мира перевести на слова сюда.

Так вот они какие на самом деле люди и вся эта «натура»! Не было, я больше не видел, осияния – одни резкие черты. Какое безобразие! Там было все ближе, сцепленный, без всяких пустот, а теперь отдельно и замкнуто, с провалами – и какая суровость! Голос учителя, вернувшего мне мой фантастический рисунок, слился с голосом размеренного, разграфленного на клеточки моего нового беспощадного мира.

Заборы меня не привлекали, и в классе я не подходил к доске, равнодушно я смотрел на мел – потерял вкус. Согнувшись, я рисовал «козявок», доступных только моим глазам – если снять очки и уткнуться носом в тетрадь, когда для нормального рябит. А мысленно – я это приноравливаю ко времени сна – без очков, крепко жмуря глаза, я видел, как в серебряных кругах плыли передо мной знакомые чудовища; а потом они снились. Но пробуждение стирало волшебный образ.

С той поры, как я увидел «нормальный» мир, переменилась моя жизнь. Я ушел в книгу. И в книгах занимало меня то, что было в них из другого мира: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Толстой, Достоевский, Лесков обернулись ко мне не бытом и философией, а своими снами. «Нормальный» мир, в который меня втолкнул суровый оклик учителя рисования, какой чужой! – мне всегда было чего-то стеснительно и одиноко и больно – и какой жестокий. И наижесточайшим показался мне этот мир не у Достоевского, почти всех героев которого в детстве щиплют, а в рассказах Пушкина и Тургенева, где никого и пальцем не трогают, но где приличие и пристойность «хорошего общества» больнее всякого щелчка.

Раньше я не читал книг, я только рассматривал картинки. Но срисовывать никогда не срисовывал, как никогда не пользовался линейкой и разлинованной бумагой. И пишу я лестницей и никогда не провести мне двух параллельных, непременно скосятся, и все географические карты висят на моей стене криво.

«Козявки» скоро мне надоели – все-таки «натура», а ведь меня по моей памяти влекло к «ненатуральному». И я нашел: это были «сучки» на белом тесе. Всматриваясь, я стал разбираться – и никакому Босху 121 , ни Калло 122 не передать жизни из моего мира «сучков». Еще облака – какая разнообразная чудесная жизнь! Я часами, не отрываясь, смотрел на небо. А в годы революции – время летело, не замечали, как проходили годы, а дни и вечера бывали такие долгие, не знаешь, куда время девать – случайно коснувшись обой, я заметил, что самый материал может дать из себя «небывалый» и «неповторяемый» единственный рисунок, стоит только помусолить пальцем и начать им водить – и я разрисовал все стены пустой нетопленной комнаты: такие получились «видения», что когда придут, бывало, с обыском, и осветят электричеством комнату, взглянут – а в глазах зеленые круги, какие уж там поиски!

А когда перед Пасхой красили яйца и, вынимая из краски, клали на бумагу – расплывшаяся и подтекшая краска глянула на меня знакомым миром: я бережно соберу «испачканную» бумагу и, обводя карандашом пятна или только обрамляя, вызывал образы тех, таившихся в «сучках» белого теса, только они были ярки и нарядны.

Но этого мне было мало, да и какие «сучки» в каменном Париже, нельзя и обои портить, и Пасха бывает только однажды. И вот после всяких неудачных проб – повторяю, к «хорошему вкусу» у меня органическое отвращение! – последнее, на чем я отвожу мою встревоженную душу, никогда не забывая странную мою жизнь далекого детства, я просто углем или химическим карандашом вожу по бумаге. И выходит, посмотрите, я вижу! И обводя карандашами или чернилами, я стараюсь из этой путаницы вывести и не только внятное моему глазу, но и для нормального. Не всегда это удается – да и как угадаешь? И тогда я ставлю подпись под картинкой – а уж там кто как хочет.

А сегодня какой случай: ранним утром, пробужденный пожарным гудком, бросился я к окну и вижу: я увидел красный автомобиль с пожарными, медные каски, и набитые корзины и чаны с мусором вчерашних буат-а-ордюр на тротуаре между платанами, какая-то женщина, нагнувшись, отбирает из свалки поживу, и еще подходит старик за тем же, а за стариком собака. И вдруг я схватился, что вижу это я без очков, а так мне все ясно. И неужели моя жизнь с постонной заботой о «поживе», как достать на завтра, в мелких и с никогда не сводимыми концами расчетах, с долей не той женщины, первой нагнувшейся над мусором, не старика, роющегося за ней, а собаки, неужели эта собачья доля открыла мне ясное нормальное зрение – и я без очков отчетливо вижу с моего верха – с пятого этажа – на тротуаре «ордюры» и над «ордюрами» проворные руки и нос?

Не веря, я еще раз взглянул в окно – из серого, как из облаков, подымали руки зимние сырые платаны, а там – голубое…

И отлегло на сердце. Мой мир со мною! И никакой «случай», никакая «доля» не может его отнять у меня.

За чаем с брусничным вареньем из гранбери Корнетов продолжает свой рассказ – «для портрета». Его гость, Ганс Крейслер, внимательно прослушавший «тло» и заметивший в своей записной книжке значение этого слова, как «дно», а в скобках «поддонное Корнетова», превратился в неслышного гнома, по-русски «лешака».

Первый Достоевский, вспомнив Маркиза де Сад, в первый раз в «Униженных и оскорбленных» (1861 г.) заговорил о «чистосердии».

«Если бы только могло быть (чего, впрочем, по человеческой натуре никогда быть не может), если бы могло быть, чтобы каждый из нас описал всю свою подноготную, но так, чтоб не побоялся изложить не только то, что он боится сказать своим лучшим друзьям, но даже и то, в чем боится подчас признаться самому себе, – то ведь на свете поднялся бы тогда такой смрад, что нам бы всем надо было задохнуться».

Достоевский иллюстрировал такое «чистосердечие» признаниями Валковского, Свидригайлова и Ставрогина (Карамазовы, эта сладковатая кровяная колбаса из Валковского, Свидригайлова и Ставрогина, ничего не прибавят); и Валковский и Свидригайлов и Ставрогин существуют с тех пор, как мир существует, угрызений совести у них никогда не было ни о чем, сама природа им покровительствует, и весь мир может когда-нибудь провалиться, но они всплывут – «они всегда всплывут наверх».

Достоевский «чистосердечно» рассказал не только про это «облюбование мясца», но и про «облюбование мысли». «Чистосердечное» описание «тайны природы», как выражается сам Достоевский, нашло блестящего последователя: Розанов. Да и «куриная запятая» у Джойса и Лоренса не без Достоевского. Я уверен, что и Джойс и Лоренс читали Достоевского. Ведь вот никому в голову не приходило, а это касается «облюбования мысли», что Ницше читал и «Записки из подполья» (1864 г.) и «Преступление и наказание» (1866 г.), где, как известно, о «сверхчеловеке» все сказано.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: