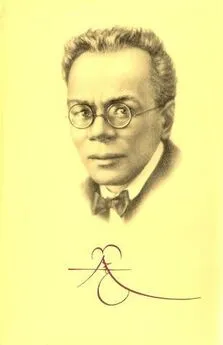

Алексей Ремизов - Том 9. Учитель музыки

- Название:Том 9. Учитель музыки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Русская книга

- Год:2002

- Город:Москва

- ISBN:5-268-00482-Х, 5-268-00497-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Ремизов - Том 9. Учитель музыки краткое содержание

В 9-й том Собрания сочинений А. М. Ремизова входит одно из последних значительных произведений эмигрантского периода творчества писателя – «стоглавая повесть», «каторжная идиллия» «Учитель музыки». Это очередной жанровый эксперимент Ремизова. Используя необычную форму, он развертывает перед читателем панораму жизни русского Парижа 1920-1930-х гг. В книге даны яркие портреты представителей духовной элиты эмиграции первой волны (Н. Бердяева, Льва Шестова, И. Ильина, П. Сувчинского и др.), гротесково представлены перипетии литературных полемик известных периодических изданий Русского зарубежья. Описания реальной жизни автора и его окружения перемежаются изображением мира легенд и сказок.

Книга «Учитель музыки» впервые публикуется в России по наборной рукописи парижского архива Ремизова.

http://ruslit.traumlibrary.net

Том 9. Учитель музыки - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Не лучше случилось и нынче осенью на Семенин день. Опять мы получили приглашение и точно, в назначенный час явились к Корнетову и, впущенные на этот раз Ивановной в дом, битый час просидели в «палатах», дожидаясь хозяина.

По словам Ивановны, Корнетов, выходя из дому, гостей принимать велел, но когда вернется, ничего не сказал.

Стол был накрыт, и всего на нем, сластей всяких – и пряников, и слив висбаденских, и варенья, и меду, и пастилы, и фиников, и винной ягоды стояло довольно, и пряник лежал в полстола Ржевский – шесть фунтов полупряник, белый в узорах с миндалем, а дух фисташковый, и коробочка стояла, кленовым листком покрытая, с «лютыми зверями» – муха, блоха и комар – которых зверей хоронить, но хозяина и след простыл.

Все мы терялись в догадках и никак решить не могли, что бы такое все это значило, и как понять: пригласить гостей, а самому уйти.

Багров, из всех нас самый умудренный, жизнь для которого мерялась количеством съеденных котлет, уверял, что Корнетов никуда и не думал выходить, а преспокойно сидит тут же под диваном, а проделал все это нарочно, из любопытства посмотреть на «дураков».

И правда, более дурацкого положения не придумаешь! И то правда, за Корнетовым всякое водилось и ожидать от него всего можно.

Посидели, позевали и разошлись.

Кое-кто пробовал понаведаться на Кавалергардскую и притом в час неурочный, чтобы уж наверняка застать Корнетова дома, но толку никакого не вышло. С парадного Ивановна хоть через цепочку разговаривает, а с черного хода всю глотку надсадишь – разговор через глухую дверь и один ответ: «дома нет, а когда вернется, ничего не сказал».

С нетерпением ждали мы Святок – опять ли подшутит хозяин или по примеру прошлых лет позабавит крещенскими рассказами?

И наступило Рождество и все мы опять явились точно, в назначенный час на Кавалергардскую. Корнетов был больше, чем когда-либо, приветлив.

И вовсе тогда под диваном он не высиживался, да и диван-то у него такой, с ящиком, никак не подлезешь, а уж чтобы сидеть и совсем невозможно, нет, другая оказалась причина – находка! из-за которой не только гостей, а и все на свете забудешь. Гордость Корнетова – «глаголица», на которой, казалось ему, он единственный на всем земном шаре писал дружеские послания, эта «глаголица» оказалась не мертвой грамотой, и такое открытие привез археолог Баукин, с которым зимой встретился Корнетов и вечерами пропадал у него в разговорах: Баукин объехал Балканы и нашел в Далмации остров Крък 15 , где и поныне не только богослужебные книги печатают, но и газета издается, и жители все пишут не иначе, как на глаголице.

– И разговаривают! – добавлял Корнетов, представляя нового гостя старым приятелям.

Целый год мы не видали Корнетова, а как будто и году не проходило, все такой же. Поднес нам своей забористой домашней варенухи, и хоть все мы хорошо знали, что Елисеевская наливка и нисколько не домашняя, но пили и похваливали, как самую настоящую, настоянную на косточке и годами выдержанную – так убедить и глаза отвести мог только Корнетов.

За варенухой, пока гости чокались да к рюмке принюхивались, да на языке смаковали, успел Корнетов проскочить в свою «ледяную избушку» и вернулся не с пустыми руками – большущую граненую рюмку бережно нес.

С рюмки и начался вечеровый разговор.

– Видите вы эту рюмку?

– Видим, – ответили мы разом и потянулись к рюмке поближе.

– Что же вы на ней видите? – Корнетов поставил рюмку на блюдце, блюдце на белый шестифунтовый ржевский полупряник, чтобы как следует всем было видно.

– Отпечатки вдавленных пальцев, – сказал прокурор Жижин, привыкший разбираться в криминальных подробностях, скрытых от простых житейских глаз.

– Отпечатки вдавленных пальцев, совершенно верно, но скольких?

– Конечно, трех! – ответили мы разом: кто же не знает, что рюмку держат в трех пальцах!

– То-то и есть, что трех, но чьих?

И тут все мы прикусили язык: кто же мог знать, чьи пальцы и как узнаешь, чьи такие пальцы так явственно вдавлены были на рюмке?

– Черта, – сказал Корнетов, – самого черта, случай необыкновенный.

Рюмка с чертовыми пальцами досталась Корнетову из старинной заброшенной усадьбы Таракановых. Со всеми подробностями описал Корнетов усадьбу и все родословие Таракановых до последнего представителя, скитается нынче где-то в Москве на Хитровке. А когда-то в усадьбе шла жизнь и полно и богато и прохладно, и чудес водилось немало.

– В столовой стоял большой желтый буфет, в столовой обычно собиралась вся Таракановская семья, и черт, приставленный к Таракановскому роду, поселился в буфете. И пристрастился он, глядя на хозяев, к простяку-водке и скоро уж выпивал не меньше, а облюбовал себе эту самую дедовскую рюмку. И вот однажды в грозу сидит себе черт в буфете, выпивает мирно рюмку за рюмкой, но после седьмой развезло его что ли и уж по природе своей, возьми да и сболтни что-то совсем неподходящее про божественное громовержение, и хоть про себя сказал черт, да там-то уж все слышно, и метнул Илья стрелу да прямо в буфет – и расшиб черта вдребезги и как раз в ту самую минуту, как поднес он к губам рюмку. А прошла гроза, раскрыли буфет, тут-то и заметили, что на дедовской рюмке эти вдавленки, а рядом на полке лежит большущая стрела.

Корнетов налил в чертову рюмку варенухи, сперва сам выпил, потом гостей обнес. Не без любопытства пили мы из чертовой рюмки, и как будто совсем ничего, варенуха на вкус такая же, так же сладко тянется, и разве что на самом донышке чуть погорчее – косточка, действия же другого не оказывала. И только профессор-византолог вдруг порозовел весь и такое понес – не-весть-что византийское – и так руками стал выделывать что-то, ей-Богу, бес вселился.

– Вина горячие токайские, меды разные, квас сладкий, квас черствый, квас выкислый, вишневка первачок! – потчевал хозяин, тихонько выпроваживая бесноватого в свою «ледяную избушку».

И пока гости занялись «токайскими», Корнетов уложил профессора на диван, а чтобы бес скорее выскочил, прикрыл его шкурами. Стал профессор из-под шкур высвистывать: «покойной ночи!» – и вернулся Корнетов в «палаты».

Гости повеселели. И стрепетный Абраменко с колючими шпорами и инженер Дымов и моряк Мукалов 16 и зоолог Копылов и авиатор Соколов, летавший где-то за Уралом на собственном аэроплане, и актер Рокотов – все казались в большом ударе, и каждый готов был подобрать в памяти случай, не уступающий византийскому. Но хозяин ухватился за Баукина: Баукин, объездивший весь свет, должен был порассказать что-нибудь действительно чудесное, не зубоскал.

И Баукин, хоть с виду и очень свирепый, а так совсем ладный, даже не крякнув, прямо приступил к рассказу: парижский случай. –

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: