Иван Шмелев - Том 3. Рождество в Москве

- Название:Том 3. Рождество в Москве

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Русская книга

- Год:1998

- Город:Москва

- ISBN:5-268-00136-1, 5-268-01308-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иван Шмелев - Том 3. Рождество в Москве краткое содержание

В третий том собрания сочинений И. С. Шмелева вошел роман «Няня из Москвы», а также рассказы 1930-1940-х годов, взятые из посмертного сборника писателя «Свет вечный» (Париж, 1968).

Иллюстрации Т. В. Прибыловской.

http://ruslit.traumlibrary.net

Том 3. Рождество в Москве - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Когда мы отъезжали, двор уже опустел. «Упор» не провожал. Я позвал хозяйку. Она пришла, расстроенная, денег не приняла: «не велел хозяин». Как же так..? «Не знаю, не велел». Даже не сказала: «счастливо ехать». Я был расстроен. Ехал по ухабам и повторял растерянно и, право, не без восхищенья: «ка-ков… у-пор!» Ямщик мой обернулся и подмигнул: «во какой, су-рьезный… го-ло-ва!»

Вторая «встреча» – через двенадцать лет, – как бы эпилог.

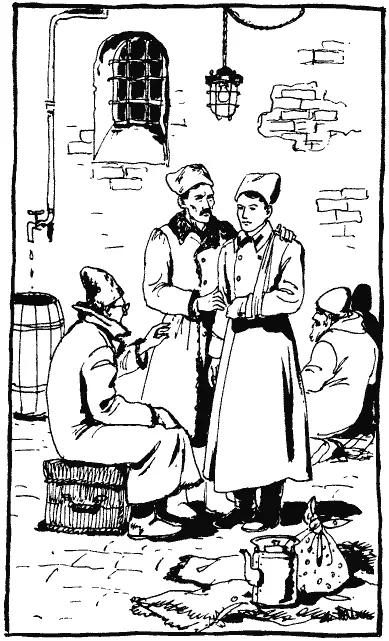

Весной 22-го года взяли меня большевики в подвал. Всю губернскую чертежную арестовали, за обман и ограбление трудящихся: обманными «плантами» мы грабили народ и продались помещикам. Нас опустили в подвалы бывшей «монопольки». Всякого сорта было, – «на все – про все». Было до полсотни мужиков. Их взяли за «вооруженное восстание при изъятии церковных ценностей». И тут я встретился с «Упором».

Что-то меня стесняло подойти к нему. Он поседел, но не подался: ходил все так же властно, как у себя. Одет был чисто, в новом беленом полушубке. С ним был солдат, лет 28, такой приятный. Я сразу узнал Андрюшку, по глазам. Рука его была обернута тряпицей. Они держались вместе.

Мне рассказали всю историю. Кстати: тяжбу он-таки выиграл. Глину мужикам вернули, «по царскому указу». Так и не узнал «Упор», как выплыла ошибочка: какой-то безымянный «благодетель» намекнул в письме.

На бунт подбил «Упор». Мужики хотели отступиться, говорили: «ладно, пущай их отбирают… наше придет – лучше еще укупим». Но пришел «Упор», «с картечью», и привел обоих сыновей-солдат, с винтовками. «Старшого убили на войне, в Мазурах, в болотах. Середний с Врангелем уехал. А двое воротились живы. Привел, приставил к церкви. Стал кричать, сердито: „Как можно дозволять такое! за Божье дело, за правду Божию душу свою надо положить! от Бога отступиться… чего ж тогда останется?!..“ И заплакал. И мужики расстроились, разгорячились… – не дадим! Теперь вот свянули, а то кричали: „бей в набат, сбивай народ!“ Ихнюю комиссию отшили, по шеям попало. Три дня дежурили у церкви. Были и еще солдаты, и охотники наши, с дробовиками: кто-что, „Упор“ командовал с сынами, сам из гвардейцев, прежний, службу знает. Староста еще церковный, старичок, мед скупал по уездам… ох, шибко тоже горячился. Там его и убили, на паперти. Выбег из церкви с запрестольным образом, стращать – сразу и срезали из пулемета. Партию они своих пригнали, с пулеметом. Супротив пулемета – где ж! В церкви мужики засели, палили через окна. Энтих штук восемь повредили, двоих убили. Тогда и Сеню Упорова убили, отошел во храме. Их четыре дня томили без воды, и уж патронов не хватило. Взяли мужиков обманно, бумагу прочитали, что отнимать не будут, и всем прощенье. Мужики вышли, а „Упор“ не вышел, не дал веры, и сын при нем. Так их и взяли. Старик сидел над убиенным своим Сеней, читал молитву, Андрюшке руку прострелили».

Мы встретились у крана, брали воду. Старик узнал меня: «а, земномер… вон где привелось столкнуться». Оживился: «а дельце-то, с глиной, на правду повернуло. Господь помог». Вспомнил и про «колбаску». И Андрюшка вспомнил – улыбнулся. Три дня мы были вместе, подружились. Сказал мне, шепотком, чтобы Андрюшка-то не слышал: «решат нас, чую… а правду не решат!» Он помягчел и посветлел. Все его очень почитали. Даже и те – считались. Комендант, свирепый, на перекличках вычитывал раздельно: «Михаил… Васильевич… – и делал передышку, – гражда-нин У-поров!» И смотрел внимательно, – где он? – и как бы с любопытством, пытливым глазом. Было даже так. Солдатишка-страж улучил минуту и шепнул: «может домой чего сказать, отец… передам я, истинный Бог, все передам». Говорил старик: «тут меня уважают, сказки про меня мужики забыли, теперь доверились… и что подбил-то – не серчают, ничего, прониклись перед концом-то, что за правду». Внуки у него росли, семеро внуков и три внучки. Трое сынов женаты были. Говорил: «моя старуха воспитает их в страхе Божием, в законе». Жалел Андрюшку: «следа-то не оставит, се-мя… ох, хороший». И прибодрялся: «нас, пятерых, не станет, – вдвое будет по нас… жив наш корень». Сказал еще: «есть по всей России… не извести». Все вспоминал про сыновей: «молодчики-то каки все были-и… – и слезы у него блестели, смаргивал, – правильные были… сколько моя старуха хлебнула горя!.. внуков поставить на ноги, жива коль будет… по совету у нас с ней все, и это… все по совету». Мягко говорил, поокивал. «Вот, барин, и расхлебываем, а не мы варили. Нам такого не выдумать: умные наварили, а нам расхлебывать. И умным тоже приходится, дохлебывать… – мотнул он в сторону, где были взятые из чистых. – К тому тянули. Ничего, пройдет . Котел наш крепкий, всех не изведешь, заварим . Смоем грех. Это, барин, уж за все расплата».

В беседы наши Андрей сидел понурый. О чем он думал? Мне вспомнилось утро, как кликнул его отец: «Андрюшка…!» – вспомнил глаза его. Все те же они были, светлые. Я видел в них покорность, безответственность, сознание неотвратимого, – но не вины, как прежде, а жертвы, искупления, – за что? Может быть, он об этом думал. В его глазах я видел затаенное, глубинное: тоску, которую нельзя измерить. Вот тогда я понял… не логикой, не плоско, а глубинно… таинственным, духовным зрением, что так, неискупимо, – не может быть. Подспудностью душевной понял, как закон . Увидал глаза – и понял: это – умереть не может . Свет его глаз, свет вечный , проник в меня и осветил потемки.

Их взяли ночью. Накануне старик шепнул мне: «нонче, чую». Был спокоен, грустен.

Я не спал. Семеро очередных пошли покорно, как во сне. Крестились, быстро. И мы крестились. В мутном свете узнал я высокую фигуру старика, в новом беленом полушубке. Шел он, обняв под спину своего Андрюшу, в солдатской все еще шинели, вел, поталкивая немой лаской. В дверях запнулся, повернул голову и крикнул: «простите, православные… останутся живые… Нас помянут… Господь…» – дверь хлопнула.

Останутся живые. И помянут. И выправят. Жив корень , выбивает поросль, шумит. Я слышу. Видите пространство ..? Глубину? Я вижу. Ясно, без «интуиции» понятно – по чертежу .

Апрель, 1937

Париж

Трапезондский коньяк

Представляете, что такое глухая осень в горах, на подступах к Анатолии? Возьмите прямую – Трапезонд-Эрзе-рум. От нее к западу – горные дебри, бездорожье, редкие поселения, девственные люди, как тысячу лет назад, – «анатолийские мужики». Встречаются красавцы. Девушки попадаются… – персидская миниатюра. Штабс-капитан Грач… – дед из хохлов, мать московка, убежала с кавказским офицером, отцом Грача, занявшимся под старость нефтью, и к тому времени богачка, дома в Тифлисе, – так вот этот Сережа, талантливый, все стенки мазанки нашей разукрасил этими «анатолийками»: головки, чадры, шальвары, туфельки, опояски… – сон из Шехерезады. Раньше мы с ним в Персии стояли, повидали. Так вот, глухая осень 1916 года. А где стояла наша полубатарея, так это и не глушь даже, а прямо орлиное гнездо. Только мы да турки – немцы еще, пожалуй, – знаем, что такое был этот «кавказский фронт». Западу это мало внятно. А там-то и шла истинная война, «боевая игра героев». Турки отличные вояки, но наши туркестанцы, кавказские стрелки, пластуны..! Ахнул запад, как мы в морозы, по грудь в снегу, с налету взяли считавшийся неприступным Эрзерум. А Саракамыш, Эрзинджан… Трепали и Эн-вера, и Кемаля, Ахмет Изета и немецких генералов. И при каких же ничтожных средствах, полуголодные, полное бездорожье, отлично вооруженный противник, который в лоск раскатал союзников, в памятной «дарда-нелльской операции». А мы этого трепача и растрепали. – Суворов с Ермоловым не постыдились бы. А почему? Традиционный кавказский дух, решительные вожди, и… союзники не мешали. И вот к октябрю 16 года бои закончились, и мы стали на рубеже. Впереди – анатолийская горная пустыня. Завалили снега, глушь стала замогильной. Наша полубатарея, как я сказал, занимала позицию на горном тычке-обрыве, прямо – орлиное гнездо, вид верст на пятьдесят. Под нами, метров семьсот в отвес, шумела речка, один из тамошних «чорохов»: летом курица перейдет, в дожди любые понтоны расшвыряет. На нашей стороне закрепился стрелковый батальон и сотня пластунов; за речкой турки в снегу зарылись. Путь к нам в гнездо был самый отчаянно-турецкий, печенки отобьешь, загогулинами верст двадцать, хоть и рукой подать, и жили мы, как анахореты афонские. Почта раз в две недели, душу отогревали спиртом, а при случае – трапезондский коньяк, «вывороти глаза». Доставлял его нам Аристопулос-мошенник, под собственной этикеткой. Чего он туда вертел, кукельван, что ли, подбавлял… так глушило..! А этикетка – живой Магометов рай. Пьешь и любуешься, будто султан в гареме. Офицеров – командир Грач да я, команды человек семьдесят. Работы никакой, тощища. Спускались первое время к батальону, в двадцать одно стегали, но пошла погода, очертело, – полная неврастения. Лежим и плюем, кто дальше. А Грач с горьким зарядом был, два месяца ни звука от невесты. И вот в середине октября жданное, в розовом конвертике, и сразу Грача по голове: ошиблась в чувстве и уезжает в Питер. Кое-что от Грача я знал. Писала ему мать – был в Тифлисе поэтик питерский, головка лаковая, лик прыщавый, но привлекал поэтическим магнитом. А девица стишками баловалась и даже раз напечаталась в «Приазовском Крае». Самая современная, с болтайками на ушках, и всегда в истерической истоме: «ка-ак мне все надое-э-ло… хочу неправдоподобного!» Неправдоподобный ее и утянул. Не терплю этой бляман-жи. Ну, Анна Каренина если бы, а то слюнява панихида под дурманцем.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: