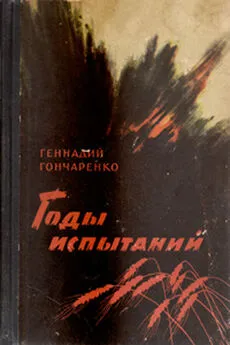

Геннадий Гончаренко - Годы испытаний. Книга 2. Волга — русская река

- Название:Годы испытаний. Книга 2. Волга — русская река

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1961

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Геннадий Гончаренко - Годы испытаний. Книга 2. Волга — русская река краткое содержание

Годы испытаний. Книга 2. Волга — русская река - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

— Ну, чему ты улыбаешься? Не хотят печатать статьи…

Дверь распахнулась, и на пороге появился комиссар дивизии Шаронов. Дверь заставила его согнуться. Он скинул шапку. Светлые пышные волосы, будто стружки, рассыпались по потному лбу.

— Здравия желаю, Михаил Алексеевич, — протянул он руку. — У тебя климат зимний, только что без ветра. Закаляешься, значит, по-суворовски, — потер он озябшие руки. И тут же насмешливо и строго спросил: — Вы чего морозите комдива, Ракитянский? Кругом леса, а у вас небось дров нет.

Старшина сдержанно улыбнулся.

— Садитесь, товарищ батальонный комиссар, — пододвинул он табурет и объяснил: — Не велит товарищ комдив много топить. «От тепла, — говорит, — да от переевшего брюха лень в человеке быстро заводится».

— Меня только что обогрели, будто оглоблей. — Канашов резанул кулаком воздух. — Борискин какой-то подписал, — швырнул он бумагу. — Читай! Для себя я сделал крепкие выводы…

Шаронов пробежал глазами бумагу.

— А ты чего крылья опустил? Настойчивее действуй… Пиши в другой журнал. Пусть поймут, что с фронтовиком имеют дело, а не с кабинетным ученым. Ортодоксы!..

— Не в этом дело, Федор Федорович. Беспокойство меня одолевает. — Как же дальше военную науку двигать, если она в понятии тех ортодоксов вся в рамки одних уставных положений заключена? Смакуют всю жизнь высказывания непререкаемых авторитетов и топчутся на месте…

— А на мой взгляд, сейчас не столько о теории надо беспокоиться, сколько об использовании боевого опыта, — сказал Шаронов.

— Согласен, комиссар. Тяжкие отступательные бои нашим войскам в 1941 году выдержать довелось. Имеется теперь и опыт зимнего наступления. Для командиров и бойцов он не меньше, чем хлеб и оружие, нужен. Не с кем-либо, а с немцами воюем…

— Это многие понимать сейчас стали. А вот что с этим опытом делать дальше, не многие знают.

— Обобщать боевой опыт, Федор Федорович, надо и на нем армию по-новому воевать учить. Из чего же берут начало наши военные теории, как не из боевого опыта? — Канашов встал, заложив руки за спину, прищурил один глаз. — По мнению наших военачальников, с одной стороны, вроде не время об этом разговор вести: война, врага надо бить. А с другой — главное в том, как бить, чтобы наверняка? Одним удачным боем и даже несколькими операциями войны не выиграешь. Это частный успех, личный. Одному повезло, и только. У него больше смекалки и опыта, он хорошо воюет, его повышают и награждают, а до других ему дела нет…

— Мелкособственническое отношение к большому государственному делу, — вставил реплику Шаронов. — Успех эгоиста-одиночки!

— Похоже, что так… А чтобы двигать нашу военную науку, надо коллективно обобщать боевой опыт. Я тебе, Михаил Алексеевич, скажу откровенно. Когда с твоей легкой руки послали меня на курсы, в академию, многому я там научился. Но и меня подчас не удовлетворяли лекции уважаемых преподавателей. Какая же это наука, если в ней все известно, все открыто и каждое положение непререкаемо и железобетонно? Больно уж в лекциях все гладко, стандартно, нет пищи для размышления, для творческого раздумья. Заучи и действуй. А на днях столкнулся я в одном нашем батальоне с таким явлением. Спорят командиры между собой. Один из них бывалый фронтовик, другой только что недавно прибыл в дивизию с новым пополнением. И спорят они о том, о чем ты до этого говорил. Фронтовик заявляет, что в боях мы и научились воевать как следует. Командир-новичок не отвергает боевого опыта, и авторитет фронтовика над ним довлеет, но и в то же время он ставит вопрос: а как же быть с уставом? Зачем же тогда нас по нему учили?

— Что же ты им ответил? — заинтересованно спросил Канашов и, закурив, протянул коробку с папиросами комиссару.

— Ответить-то я ответил, но, признаться, не очень их убедил мой ответ…

— Ну, а все же, как ты им разъяснил?

— «На мой взгляд, — говорю, — и устав надо знать хорошо и сочетать эти знания с боевым опытом. Одно только дополняет другое, а отнюдь не исключает». Возразил мне фронтовик: «Устав довоенный не научил нас воевать. Иначе почему же нас бьют немцы? И теперь, — утверждает, — на войне совсем уставы не нужны…»

Канашов затянулся глубоко, притушил папиросу, встал, прошелся по комнате, остановился у окна, задумался.

— Ответ твой правильный, Федор Федорович, но в уставах кое-что устарело. А вот что на войне уставы не нужны, вредное настроение. Такому анархисту доверять людьми командовать опасно. Ты фамилию его не помнишь?

— Хренов, командир роты, старший лейтенант.

— Это рыжеватый, с чубом цыганским? Как же, помню. Он у меня в полку до войны служил. Оратор… Цицероном его командиры прозвали. Но тот хоть был умным государственным деятелем, а этот пустобрех. Всех поучать мастер, а сам учиться не любит. Придется мне им заняться…

— Я почувствовал, что обе спорящие стороны остались при своих мнениях, — смущаясь, сказал Шаронов, опять закуривая. — И я теорию этого вопроса не больно глубоко знаю.

Канашов достал из полевой сумки толстую тетрадь в коричневом клеенчатом переплете. Похлопал широкой ладонью по ней, будто выбил из нее пыль.

— Времени нет, устаю, как ломовая лошадь, но веришь, Федор Федорович, как свободная минутка выдастся, пишу. Будто дьявол какой мутит изнутри, покоя мне не дает. Может, и впрямь когда кому пригодятся мои записи?

— А что же в том плохого? Ты же не сочиняешь, а подлинный опыт описываешь. Вот ты статьи писал, материал небось из этой тетради брал?

Канашов только махнул рукой.

— Брать-то брал, а что толку из этого?

— Будет время, окончится война, сядешь и напишешь диссертацию…

Шаронов листал тетрадь и читал ее разделы: «О недостатках некоторых теоретических положений тактики наступательного боя в довоенном боевом уставе», «О некоторых ошибочных положениях тактики оборонительного боя в довоенном боевом уставе», «О характерных чертах развития тактики оборонительного боя в первые месяцы войны, до перехода наших войск в наступление осенью и зимой 1941 года…»

Комиссар закрыл тетрадь.

— О, да тут почти уже готовая диссертация!

— Какая там диссертация! — спрятал тетрадь в сумку Канашов. — У меня, комиссар, не об ученых диссертациях сейчас голова болит. Когда и кто их напишет — дожидайся у моря погоды. Я вот думаю, как бы нам новой тактике наших командиров и войска оперативнее обучать. Каждый бой и без того много жизней уносит, а новички гибнут, как мухи, даже не успев сообразить, что к чему и какая она трудная штука — война с немцами.

— Михаил Алексеевич, а у меня идея. Что, если ты действительно подготовишься и прочтешь лекцию для командного и политического состава дивизии?

— Ну вот, лекцию… Одними лекциями не больно воевать научишь. Лекция для затравки мозгов нужна, а главное — потом в бою эту науку постигать надо.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Геннадий Гончаренко - Битва на Волге [Документальные очерки о защитниках Сталинграда]](/books/1086752/gennadij-goncharenko-bitva-na-volge-dokumentalnye.webp)