Мариэтта Шагинян - Гидроцентраль

- Название:Гидроцентраль

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1931

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мариэтта Шагинян - Гидроцентраль краткое содержание

Гидроцентраль - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Как делаются каналы, плотины, шлюзы; как человек регулирует пропуск воды сквозь шлюзы; как деревенский «сторож воды», мираб, распределял ее поровну, кому сколько нужно, по маленьким канавкам — арыкам…

Но люди, поделив землю, никак не могли поделить воду. Одному мираб недодаст, другому передаст. Стали мирабы, как попы, брать потихоньку за воду подарочки, кто больше даст, тому и воды отведет больше… Рассказать, как в старину были смертные бои между деревнями, как, бывало, крестьяне убивали друг друга из–за воды. А вода течет и учит: нельзя меня делить, я слитная, единая, будьте и вы слитные, тогда всех напою равно. Расскажу детям, как вся нижняя зона сорганизовалась в артель. Не стало теперь прежних мирабов: отдали мираба в музей…

А потом еще дальше, про воду: как люди вздумали использовать ее силу, сделать, чтобы она служила им своим движением. А для этого нет лучше армянских речек, потому что это сильные речки, они текут с высоких гор вниз… Тут маленький рассказ про мельницу, и можно даже сделать модель мельницы, поставить ее в школьном дворе на канаве… Колесо, турбина, главный принцип…

Потом экскурсия на гидростанцию, понятие об электричестве.

Ах, смутно, неясно знала сама Ануш Малхазян про электрическую энергию и про то, как строятся станции. Это было ее самое слабое место. Вздыхая, она вспоминала, как выискивала всюду книги и не было таких книг. Как спрашивала у спецов, и не умели ответить спецы, не находили простых и образных слов, того, что нужно ей и детям.

— Марджик, ты в какой уезд поедешь?

Но племянница ничего не ответила и даже не двинулась. Должно быть, заснула. Руки, ноги и всю себя она подобрала под вязаный платочек, растянутый над нею, как панцирь.

IV

В это же самое утро Клавдия Ивановна Малько вышла из дому, чтоб исполнить поручение мужа своего, начканца.

Клавдия Ивановна шла мелкой поступью, притоптывая каблучками. К большому ее телу очень шло мелкое — и дробный шажок, и посаженная у губ искусственная маленькая родинка, и мелкие зубы во рту, и кудряшки по самые брови, и особенно эти две открытые дырочки ноздрей, поднимающие нос вверх, как у деревянных лошадок. Даже в полном одиночестве Клавдия Ивановна суживала зеленые глаза в постоянном смешке и хохоточке, словно невидимые руки щекотали ее где–нибудь под мышками. Поводя пышными плечами и рыбой плескаясь в неудержимых, щекотных улыбочках, постукивала она по мостовой, замечая, как одеты идущие впереди женщины и что выставлено на окнах. Мысли ее на улицах были всегда одинаковы: «Вот бы мне такое пальто» или: «Вот бы мне такого мужчину»; теплеющие зеленые глаза все пробовали на себе, приближали, снимали, высчитывали.

Муж зарабатывал так мало, прибавки его считались рублями. У Клавдии Ивановны не было дорогих платьев, не было вкуса, не было портнихи. Она душилась дешевыми фиалками, напоминавшими валерьянку, разбавленную китайским чаем. И все же, когда она проходила, большим своим телом рассекая воздух и блестя в волосах гребешком с мелкими камушками, — шляпы Клавдия Ивановна не носила ни зимою, ни летом, — от нее как бы шел теплый ветер, необыкновенно душистый теплый ветер, обласкивающий, впархивающий, обегающий встречных. Ежась в приятном холодке, оглядывались ей вслед мужчины. Отлично понимая силу свою и словно хвалясь ею, Клавдия Ивановна вскидывала на встречных глаза, которым на гидрострое, где служил муж ее, завистницы дали прозванье «бесстыжие».

Город, обдаваемый ветром и пылью, дыбился неказистым туфом плоских построек. Казалось, не было в нем защиты от ветра и пыли, и плоские серые постройки, выпираемые нагорьем под самое небо, пузырями лопаются от разреженного, пустынного воздуха, беспрепятственно в них разгуливающего.

Кутаясь в пальто, пряди каштановых волос по ветру, Клавдия Ивановна вступила под сень базара и проходила его, ища, где посуше. Как и множество других людей, ей подобных, она видела тут лишь место, где иногда можно купить дешево и все есть, что нужно, а иногда — ничего не найти, как вот сейчас, когда вздорожал хлеб. И винила то продавцов, то большевиков. Между тем базар, откуда рассасывались по городу в плетенках предметы ежедневной необходимости, открывал думающему человеку интереснейшие вещи.

На корточках, свесив тяжелые ватные штаны, у высоких корзин и кувшинчиков сидели армянские и курдские крестьяне, и загорелая их кожа на щеках, обтягивавшая косточки скул, блестела. Глубокими впадинами мерцали натруженные, красноватые от дыма глаза; выражение их было ново для наблюдателя. Еще недавно по одному взгляду могли вы определить степень доверия, точней — недоверия сельчанина к городу. Защитная маска простоватости, под которой — ответная настороженность: если ты «не обманешь — не продашь», то и я обхитрю тебя, притворяясь обманутым. Но сейчас исчезла, оттаяла настороженность. Сельчанин вскидывал на вас, городского, глаза с открытою мыслью в них. Он видел большую пользу от города. Он узнавал своевременно, чем живет мир, что совершается в стране, в республике, в уезде. Газета приходила к нему, в глухие места, вместе со звоном колокольчика местной почтовой брички. Город вел большие дела, он строил, он втягивал сельчан в работу, и с новым чувством шел сейчас на базар крестьянин, погоняя перед собой ослишку с курджинами, шел полный вопросов, любопытства, ширившей сердце мысли, что время — движется, не стоит на месте, подходит перемена, — еще неизвестно, какая она, перемена, но для него, для бедняка, хуже не будет, а может, и лучше будет.

Артели тогда еще можно было пересчитать по пальцам. Но уже многим в деревне, кто научился читать газету, ясно было, что городу мало хлеба, что не угнаться с крохами хлеба, добытыми на клочках земли дедовскою сохою, дедовским серпом, дедовскими цепами да досками на гумне, влекомыми потною лошадью, чтоб обмолотить зерно, — не угнаться всем этим за новою городской силой, растущими фабриками и заводами, учреждениями и домами, силой, не знающей удержу в росте. Кулак в эти дни осмелел и воспрянул. Он читал своими глазами, слышал своими ушами, — а слухом, как водится, земля полна, — что в далекой Москве нашлись такие, по кулацкому разумению, «мозговитые» товарищи, которым ясно — без него, без кулака, не обойтись советской власти. Придет она к нему, кулаку, на поклон. Товарный–то хлеб–батюшка у кого? У него, у кулака, под спудом. А без хлеба какая тебе, скажем, индустриализация в городах? Вот и кланяйся, большевик, кулаку: не бедняк–разиня, у которого ячменная лепешка да пустое лукошко, выручит тебя из беды!

Но, с другой стороны, и бедняк в деревне стал больше думать. Он тоже знал свое. Вон абаранцы, самая беднота в республике, начали на ноги вставать, а чем? Артельным молочным хозяйством, сыроваренными заводами, построенными советскою властью высоко в горах. Раньше, бывало, толпились они, абаранцы, у глиняного забора на базаре, за гроши отдавая себя в батраки, куска хлеба зимой не видели, траву с соломой жевали. А нынче не спускается вниз абаранец, и туговато кулаку с наемной силой. Знал армянский крестьянин и многое другое из газет. На помощь артельному, коллективному хозяйству отпустила советская власть в одном только нынешнем году свыше шестидесяти миллионов рублей. Значит, кулацкие–то защитники не очень в чести в Москве. И внимательно следил в деревнях крестьянин за тем, в какую сторону повернет перемена…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

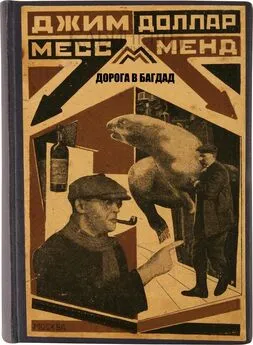

![Мариэтта Шагинян - Месс-Менд, или Янки в Петрограде [Советская авантюрно-фантастическая проза 1920-х гг. Том XVIII]](/books/1085114/marietta-shaginyan-mess.webp)