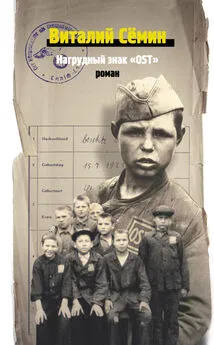

Виталий Сёмин - Нагрудный знак «OST». Плотина

- Название:Нагрудный знак «OST». Плотина

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1982

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виталий Сёмин - Нагрудный знак «OST». Плотина краткое содержание

Нагрудный знак «OST». Плотина - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

— Играет! Нельзя просить — проиграется, — сказали туберкулезному.

Прозвище Соколик получил за свой хищный нос и за то, что однажды, побрившись, сказал, глядя в зеркальце: «Ну, как я соколик, ничего?» У него был один из первых лагерных номеров, но на фабрике он почти не работал. Он кранковал. Способ заболеть у него был один и тот же — шприцем запускал керосин в мышцы руки или ноги. Мучился Соколик страшно. В лагере были известны способы членовредительства менее болезненного, но то ли Соколик считал, что так вернее, то ли из профессиональной своей лагерной гордости на меньшее пойти не мог, чтобы и тут было видно, какой он опасный лагерный человек. Был он брезглив, чистоплотен и очень мал ростом. Во всем, что он делал — как переносил боль, как нянчил на перевязи забинтованную руку, как перебинтовывал ее, подкладывал вместо ваты резинку, чтобы рана гноилась и не заживала, как, морщась, брал в зубы бинт (никогда не звал на помощь, только в конце подзывал кого-нибудь: «Завяжи»), как смеялся и ходил, — чувствовалось, что со всем он здесь свыкся. Он был совсем не глуп, ловок, кое-что знал. Перед войной работал на мариупольском сталелитейном заводе, но охотнее рассказывал о том, как где-то на Севере ходил в командировки с геологическими партиями рабочим. Там у него всегда было много крупы, мяса, консервов.

Я родился через десять лет после революции. В нашем большом доме «Новый быт», который тоже был построен лет через десять после революции, жили люди, в основном, молодые. С настоящей старухой я познакомился, когда мне было восемь лет. Мои деды и бабки умерли еще до революции. Так что и старость и сама смерть были вынесены для меня в далекое дореволюционное прошлое. И вообще все, что происходило до революции, я не просто относил лет на тридцать назад. Между мной и тем, что было когда-то, легла непроходимая пропасть. И люди, оставшиеся за этой пропастью, были не просто другими людьми — они были антиподами. Но Соколик тоже был антиподом. Он был заметным в лагере человеком. И, хотя часто с отвращением и усталостью говорил свое: «Ну, что вам здесь… Идите…» — он и не мог оставаться незаметным потому, что не работал, получал усеченную пайку кранка и был всегда сыт. Почитатели его поневоле были бескорыстными. Соколик никогда с ними не делился, а наиболее восторженных и преданных высмеивал и жестоко третировал. Но они не оставляли его. Должно быть, их притягивала лагерная удачливость Соколика, она возбуждала в них смутные надежды.

— Гриша идет, — сказал стоявший «на шухере» (ему шла марка со стука) парень со странно виляющим длинным носом и тут же посторонился, пропуская Гришку.

Гришка не вошел, а заглянул, минуту смотрел на всех своими выпуклыми стеклянными глазами. Я замер под этим взглядом, но никто из игроков не стал прятать карты и деньги. Кто-то предложил:

— Гриша, карту?

— Примажешь?

В Гришкиных глазах появилось живое чувство. Казалось, он сейчас заговорит. Но он еще постоял и, молча повернувшись, ушел. Никто не упрекнул длинноносого (у него была кличка Москвич, говорил, что из Москвы, пел: «По Сокольникам шатался, брюки с напуском носил») за то, что пропустил Гришку. По-прежнему ему оставляли докурить, и он отбегал от двери, чтобы взять «бычок», заглядывал из-за спин в карты играющих, спрашивал: «Сколько в банке?» — жадно затягивался, щедро передавал кому-нибудь из любопытных окурок и возвращался к дверям. У Москвича ничего не задерживалось: ни пайки, ни сигареты, ни «бычки». Он проигрывал и деньги, и спецовку и «бычки» тотчас отдавал. Он либо играл, либо стоял «на шухере» и тут же спускал, примазывая или беря карту, марки, которые ему шли со стука. Даже когда он на фабрике катил тачку с формовочной массой, прежде всего вспоминалось, что этот тот самый, который на две недели проиграл свою хлебную карточку. Мне он сказал:

— Деньги есть? Чего сюда пришел?

Но я уже знал, как с такими обращаться. Я ему сказал:

— Заткнись!

Он был в два раза сильнее меня, и я с некоторым удивлением и облегчением увидел, как он сморгнул и отвел глаза. Длинный нос его дрогнул. Он был так же не злопамятен, как и не жаден. Обиды в нем не задерживались — вильнет своим странно гибким носом, сморгнет, и все. Этим он мне был даже симпатичен, но этим же и неприятен. Словно ничто к нему не прививалось, не прилипало, ничто в нем не задерживалось, никакая другая жизнь не нужна. Все сжигалось в бессмысленной, бесцельной страсти к игре. Вот так бы стоять «на шухере», ловить «бычки», заглядывать в чужие карты. Раза два я его видел играющим и в выигрыше. В лагере Москвич вызывал удивление, раздражение и какую-то странную жалость. Страшновато было смотреть на постоянно голую, едва прикрытую рваной спецовкой грудь, на семенящую пробежку по холоду, на то, как он во время пересчета на дворе по-извозчичьи охватывал себя руками накрест и дрожал, и приплясывал. Из-за чего человек страдает? Как животное, он не заболевал, не простужался, и тело его сквозь дыры в одежде светило все тем же здоровым белым светом. У него уже появились болельщики. Я слышал, как ему говорили:

— Выиграй и остановись. — И удивлялись: — Не можешь?

Володя смеялся.

— Москвич, правда, не можешь?

Москвич смаргивал, дергал по-своему носом и говорил что-то вроде:

— Ну, я побежал!

Андрий говорил о нем:

— Нелюдь!

Москвич услышал и прокричал ему:

— Андрий, ты неправ! Я игрок.

Андрий стоял на своем:

— Нелюдь!

— Ты, Андрий, деревня, — сказал Москвич.

— Иди, иди, — сказал Андрий.

Володя говорил:

— Ты хоть карточку, Москвич, не проигрывай. Страшно на тебя смотреть.

Свою проигранную пайку Москвич получал сам и с несъеденным довеском, если он выпадал, относил Соколику. Смаргивая и дергая носом, с минуту увивался вокруг Соколика, но тот ни разу даже довесок ему не вернул.

Но все— таки я не мог принять сельскую непримиримость Андрия. В этом месте, где так трудно было расстаться с крошкой хлеба, с сигаретой, Москвич своей непривязанностью к вещам мог посрамить кого угодно. Только это не замечалось, не учитывалось. Оставляя докурить любому, сам Москвич часто натыкался на отказ. И часто отказывал тот, кто не стеснялся пользоваться безалаберной добротой Москвича:

— Свои кури!

— Выиграй!

Он не запоминал этих людей. Эта непамятливость на зло вызывала у меня страшную досаду. Было какое-то противоречие между слабостью его просьбы, готовностью сморгнуть отказ и нагловатым, опережающим движением просящей руки.

— С длинной рукой под церковь! — говорили ему. Я оскорблялся за него. Я лучше запоминал тех, кто обижал его. Он раздражал меня тем, что совершенно не укладывался в мои представления о мире, о людях. В пятнадцать лет эти представления были у меня куда более определенными, завершенными и жесткими, чем сейчас. В пятнадцать лет я был уверен, что моим представлениям о мире не хватает настоящей жесткости. Должно быть, Москвич чувствовал мое постоянное осуждающее внимание. Оно не нравилось ему. А я по непонятным для себя причинам стал его тайным болельщиком. И, когда однажды Володя, пришедший из кранкенштубы, сказал: «Москвич выигрывает!» — я пошел поболеть.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: