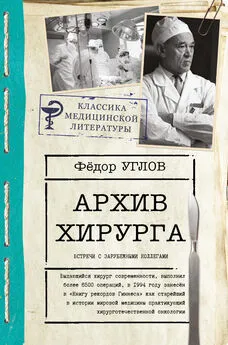

Федор Углов - Большая книга хирурга

- Название:Большая книга хирурга

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-17-106086-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Федор Углов - Большая книга хирурга краткое содержание

Как многие талантливые люди Федор Григорьевич был талантлив во всем. Обладал он и удивительным даром рассказчика. В этой книге собраны его лучшие биографические романы «Сердце хирурга», «Будни хирурга» и «Под белой мантией». Эти произведения – бесценное свидетельство мужества самоотверженности и доброты врача. Их главные герои – пациенты. В каждой строчке чувствуется, как важна для доктора Углова каждая человеческая жизнь, как упорно, иногда почти без надежды на успех сражается он со смертью и побеждает ее.

Элементы автобиографии удачно переплетаются с элементами медицинского детектива и точным воссозданием жизни и быта советских людей. Книги академика Углова переведены на многие языки мира.

Большая книга хирурга - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Кстати замечу, как тяжела, при всей ее неизбежности, обязанность врача: говорить близким суровую, подчас крайне жестокую правду! Долго и терпеливо разговаривал я с родителями Нины. Отец стал уже соглашаться со мной, но мать, рыдая, твердила: «Нет, нет!..» Настаивала на попытке сохранить ногу, пусть даже укороченную. И все втроем мы решили, что нужно прямо, ничего не скрывая, рассказать Нине. Пошли к ней в палату. Нина выслушала мои разъяснения удивительно спокойно, но сразу же заявила, что отнимать ногу не позволит – лучше умереть. Как мы ее ни убеждали, и мать в конце концов присоединилась к нам, девушка стояла на своем. Отец глухо сказал мне: «Что же, Федор Григорьевич, придется испытать судьбу. Тут такое дело, что против желания дочери не пойдешь, не простит она нам…» – и, тоже зарыдав, выбежал в коридор. Я понял, что выхода не остается, предстоит резекция сустава, хотя и видел всю опасность и даже безнадежность этой большой и травматичной операции. Нужно будет спилить все суставные концы костей, а делать это придется в гнойной ране. Для стока гноя необходимо произвести дополнительные разрезы сзади – со вставлением дренажей, и закончить операцию наложением огромной гипсовой повязки «от пятки до лопатки».

Как я и предполагал, операцию Нина еле перенесла. Чтобы вывести ее из глубокого послеоперационного шока, потребовалось повторное переливание больших доз крови. И, что самое обидное, усилия хирурга и страдания Нины на операционном столе оказались напрасными: общее септическое состояние продолжалось, все было по-старому – сухие раны ни имели ни малейшей тенденции к заживлению, высокая температура сменялась критическим падением… Чего только мы не предпринимали, какие антисептические вещества ни вводили, как ни старались поднять силы больной почти ежедневными переливаниями крови, Нина таяла на глазах.

Через две недели родители сами стали уговаривать меня произвести ампутацию, и чтобы я не спрашивал мнения Нины, они берут всю ответственность на себя… Я вынужден был им сказать, что слишком поздно: все резервы истощены, общее заражение крови ампутацией уже не остановить. Какое-то время до этого у нас была надежда – теперь она потеряна навсегда. Родители продолжали настаивать, и мне пришлось согласиться.

Ампутацию ноги Нина, конечно, перенесла еще тяжелее, чем первую операцию: на операционном столе у нее резко упало кровяное давление, которое нам удалось выровнять с неимоверным трудом. Долго не просыпалась она от наркоза. Когда же очнулась, слабым голосом позвала мать, долго держала ее руку в своей. Затем впервые за много дней попросила есть, но, съев две-три чайные ложки творога со сметаной, почувствовала такую усталость, что снова впала в забытье. У нас вспыхнула надежда на перелом… Однако к вечеру у Нины начался сильнейший многочасовой озноб с высокой температурой, пульс частил, доходя до ста пятидесяти – ста шестидесяти ударов в минуту, и сердечные, которые мы вводили, не действовали. Лишь к утру температура снизилась, но это сопровождалось резким падением кровяного давления. Его сумели поднять переливанием крови, но давление вскоре снова упало, и с каждым разом все сложнее было его восстанавливать. В сознание Нина не приходила. Очнулась лишь на третьи сутки, обвела всех нас, стоявших возле кровати, ясными глазами и снова позвала мать. Тихо сказала ей:

– Мама, мне совсем хорошо. И ничего не болит.

Я взял ее руку: пульс не прощупывался. Немедленно велел ввести сердечные, а сам попытался прослушать ее сердце: еле-еле ощущалось очень слабое биение такой частоты, что невозможно было сосчитать… Нет, ничего уже не могло помочь. Дыхание становилось все более поверхностным – реже, реже… Нина умерла.

Ее смерть поразила меня, уже тогда немало повидавшего за свою врачебную практику, какой-то своей особенно дикой несправедливостью. Она была так несовместима с этим милым, нежным существом, рожденным, казалось бы, для одних только радостей, для долгой жизни. И отчего все? Вначале глупая случайность, легкомысленное отношение к ране («И так заживет!..»), затем категорический отказ от ампутации, когда еще можно было на что-то надеяться. И вот трагический итог. Несколько дней ходил я под гнетущим впечатлением этой смерти – мне не хотелось никого лечить, ни на кого не хотелось смотреть…

Вообще-то поражение коленного сустава гнойным процессом по сей день составляет одну из самых трудных глав в хирургии. Тот из врачей, кому в военное время или в мирных условиях приходилось иметь дело с гнойным воспалением сустава, знает, какая непосильная задача – излечить такого больного хирургическими методами. И не менее ответственная, иногда со многими неизвестными задача – лечение туберкулезного гонита [гонит – воспаление коленного сустава], особенно в стадии обострения процесса. А мне в Киренске – задолго до описанного выше печального происшествия с Ниной С. – пришлось заняться такой больной. Тут я, оказывая хирургическую помощь, исправлял одно из многих преступных деяний Кемферта. Впрочем, расскажу подробнее…

Приблизительно за полгода до моего приезда в Киренск к Кемферту с просьбой выправить ногу обратилась женщина лет тридцати шести по фамилии Аникина. У нее был неподвижный коленный сустав, согнутый под углом. Из-за этого при ходьбе ей приходилось сильно наклоняться, припадая на уродливую ногу. Никаких болей в этой ноге она не чувствовала, все жалобы были лишь на то, что «…не гнется, проклятая, идешь будто пляшешь иль поклоны на сторону отвешиваешь!». Кемферт, не понимая сущности происходящего в коленном суставе процесса, решил распрямить ногу насильственно. Дал Аникиной наркоз, стал давить на ногу и в какой-то миг, поднатужившись… распрямил ее! Произошел разрыв сустава, а поскольку он уже был разрушен туберкулезом, голень при разгибании сдвинулась по отношению к бедру, и на смену прежнему пришло искривление ноги уже вбок. Дремавшая в суставе туберкулезная инфекция вызвала тяжелое обострение туберкулезного процесса с повышенной температурой и нестерпимыми болями.

Аникина после дичайшей «операции» Кемферта не могла ни есть, ни спать и, тяжко страдая, проклинала своего «доктора». Она с трудом переносила прикосновение простыни, прикрывающей больную ногу, а когда ее перекладывали на кровати, от ужасной боли теряла сознание и, по ее словам, однажды пыталась даже наложить на себя руки: не видела никакого просвета впереди. Известие, что в Киренск едет новый хирург, да еще к тому же здешнего роду-племени, из семьи Угловых, вселило в нее маленькую надежду. И когда я принял больницу, мне первым делом показали эту больную. Как молила она избавить ее от страданий, на которые уже не осталось никаких сил!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: