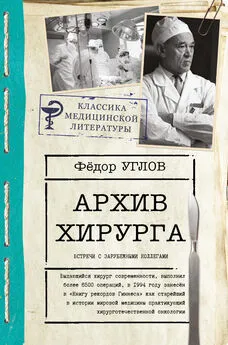

Федор Углов - Большая книга хирурга

- Название:Большая книга хирурга

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-17-106086-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Федор Углов - Большая книга хирурга краткое содержание

Как многие талантливые люди Федор Григорьевич был талантлив во всем. Обладал он и удивительным даром рассказчика. В этой книге собраны его лучшие биографические романы «Сердце хирурга», «Будни хирурга» и «Под белой мантией». Эти произведения – бесценное свидетельство мужества самоотверженности и доброты врача. Их главные герои – пациенты. В каждой строчке чувствуется, как важна для доктора Углова каждая человеческая жизнь, как упорно, иногда почти без надежды на успех сражается он со смертью и побеждает ее.

Элементы автобиографии удачно переплетаются с элементами медицинского детектива и точным воссозданием жизни и быта советских людей. Книги академика Углова переведены на многие языки мира.

Большая книга хирурга - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В войну, в самое трудное время блокады, Александр Александрович ни на день не покинул клиники, да еще консультировал в больнице имени Софьи Перовской, в которой долго работал до прихода в клинику. В период всеобщего блокадного голода у него обострились приступы стенокардии, но, скромный и отважный по натуре, он в грозный час меньше всего думал о себе, о необходимости поберечься. Скончался внезапно, на работе, во время сердечного приступа. Его смерть мы все очень переживали… Об этом чудесном человеке у меня остались самые прекрасные воспоминания.

Тогда же, после первой моей операции в клинике, к концу которой, кстати, в операционную пришел Николай Николаевич и тоже наблюдал за моей работой, профессор Немилов заметил:

– На вас приятно было смотреть. Хорошие руки!

А Николай Николаевич, как позже узнал я от старшей операционной сестры Людмилы Николаевны Курчавовой, сказал ей:

– Как ты считаешь, Федя-то неплохой хирург? Дай-то бог, дай-то бог…

Вскоре после этого Николай Николаевич пригласил меня к себе в кабинет, стал подробно расспрашивать о работе в Сибири. А выслушав, предложил написать научную статью о деятельности врача на периферии.

– Не знал, не знал, что вы у нас, папенька, гигант, – пошутил он. – Такой опыт грешно за пазухой носить. Пусть читают, на ус мотают…

Предложение учителя обрадовало меня. Ведь и сам, разговаривая с аспирантами, а также с врачами-курсантами, приезжающими к нам из различных хирургических учреждений страны, я все больше убеждался: объем работы, проведенной мною в Киренске, необычен. И если рассказать о нем в печати, раскрыв условия жизни и те трудности, что встретит молодой врач, едущий на периферию, статья будет поучительной для многих. А все документы о проделанных мною операциях, весь фактический материал у меня с собой.

К тому времени, изрядно помучившись с жильем (не очень-то охотно пускали на квартиру с маленькими детьми), мы наконец получили комнату на Охте, в одном из бараков, построенных наспех для сезонных рабочих. Это было шаткое, сырое, полутемное сооружение. Но когда ничего другого не предвиделось, и такой дом почитался нами за счастье. Кстати, я прожил в нем до блокады, когда его разобрали на дрова.

…Дети, угомонившись, заснули, а я сел за статью. Через стенку было слышно, как шипел примус, кто-то громко играл на гармони, под окнами бранились подвыпившие соседи, а я увлеченно писал, заставив себя отключиться от всего другого. Наверно, с тех дней научился работать при любом шуме, приходилось порой писать выступления для научных конференций и статьи для журналов на каком-нибудь скучном, но обязательном собрании, под многоголосый говор, и сейчас уже настолько натренирован, что могу даже работать под грохот современного джаза… Эта привычка не обращать внимания на звуковые раздражители спасла мне в дальнейшем много дорогого времени.

Та статья – я ей посвятил несколько вечеров и ночей – получилась большой и, как мне думалось, очень убедительной. Подробно рассказав в ней об условиях, в которых довелось работать, об организационных мероприятиях, которые необходимо было осуществить до начала непосредственно хирургической деятельности, я, наконец, детально изложил вопрос желудочной хирургии… Николай Николаевич быстро прочел ее, вычеркнул все лишнее, сократив этим самым количество страниц чуть ли не вдвое, и сказал: «Хвалю, папенька!» – и порекомендовал послать статью в «Вестник хирургии им. Н. И. Грекова».

Вскоре меня пригласил к себе редактор этого журнала профессор Юстин Юлианович Джанелидзе.

– Мы послали вашу статью на рецензию профессору Заблудовскому. Он сомневается, чтобы в глуши, в Сибири, в районной больнице, смертность от резекции желудка была вдвое ниже, чем средняя по Ленинграду.

И добавил с легкой улыбкой:

– Профессор Заблудовский уверяет, что это выдумки барона Мюнхгаузена.

– Еще бы! – вскипел я. – Если б такую статью прислал вам профессорский сынок, сомнений не было б! А то какой-то Углов!

У Юстина Юлиановича от гнева лицо побагровело, и я уже был не рад, что сорвался.

– Вот что, молодой человек, – сказал он сердито, – за такие слова я должен был бы попросить вас из кабинета и в печатании статьи отказать… да-да! Но я хочу вам все же дать возможность доказать справедливость ваших данных. Пошлите свою статью по прежнему месту работы. Пусть там подтвердят или опровергнут ваши данные…

Несколько месяцев ходила моя статья в Киренск и обратно и на страницах журнала появилась лишь в 1938 году. Я смотрел на строгие печатные строчки, на свою фамилию, набранную полужирным шрифтом, и было тревожно-радостное ощущение, что сделан первый шажок в большой работе. Даже пожалел на миг, что «Вестник хирургии им. Н. И. Грекова» не продают в газетных киосках: сколько людей лишены удовольствия собственными глазами увидеть «великолепную» статью Федора Углова! Несправедливо!

И был уже окончательно убежден: даже кандидатскую диссертацию сумею написать не хуже других. Но Николай Николаевич почему-то не спешил дать мне тему для диссертационной работы, а когда я робко заикнулся об этом и раз, и другой, он не прореагировал. Опять пал я духом, замкнулся, решив, что учитель считает меня еще слишком зеленым. И вдруг однажды, когда я на обходе докладывал ему о больной с тератомой [тератома – врожденная опухоль сложного анатомического строения] крестцово-копчиковой области, он сказал:

– Вот она, папенька, тема. Опишите данный случай. Разовьете, будет диссертация.

Мне было достаточно этих сказанных походя слов учителя. Собственной энергии не занимать! В основу работы положил статью самого Николая Николаевича, который еще в 1899 году писал о тератоме крестцово-копчиковой области, но многие вопросы эмбриогенеза оставались невыясненными, и во всей отечественной литературе я не мог разыскать ответа на них. Николай Николаевич дал мне записку к профессору Хлопину. Тот долго беседовал со мной, я даже устал его слушать, но, кроме уже известного мне, ничего не вынес из этого посещения. Как в стену уперся!

Стал читать статьи в немецких медицинских журналах, и однажды попалась одна, как раз по моей проблеме, но я никак не мог ее перевести! День бился, другой – ни в какую. Не помогла и учительница немецкого языка. А я, можно сказать, интуитивно чувствовал, что в этой статье как раз необходимая мне разгадка… Кто-то подсказал, что на Фонтанке живет немец-лингвист, в совершенстве владеющий родной речью. Поехал к нему, нашел нужную квартиру. Немец в драном халате и ночном колпаке на седой голове варил на кухне кофе. Пробежав глазами статью, он поднял кверху желтый от курения палец и со значением в голосе сказал:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: