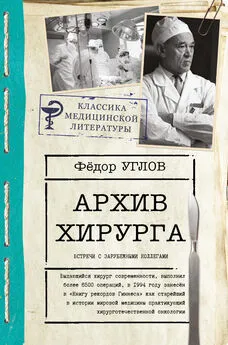

Федор Углов - Большая книга хирурга

- Название:Большая книга хирурга

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-17-106086-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Федор Углов - Большая книга хирурга краткое содержание

Как многие талантливые люди Федор Григорьевич был талантлив во всем. Обладал он и удивительным даром рассказчика. В этой книге собраны его лучшие биографические романы «Сердце хирурга», «Будни хирурга» и «Под белой мантией». Эти произведения – бесценное свидетельство мужества самоотверженности и доброты врача. Их главные герои – пациенты. В каждой строчке чувствуется, как важна для доктора Углова каждая человеческая жизнь, как упорно, иногда почти без надежды на успех сражается он со смертью и побеждает ее.

Элементы автобиографии удачно переплетаются с элементами медицинского детектива и точным воссозданием жизни и быта советских людей. Книги академика Углова переведены на многие языки мира.

Большая книга хирурга - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Но даже в самую, казалось бы, безысходную пору, в последние месяцы 1941-го и первые месяцы 1942 года, особенно жестокие из-за страшного голода, в городе можно было услышать бодрое слово, веселую шутку и, конечно, песню. Ленинградцы держались, народ не поддавался унынию! Работали театры, в нетопленых концертных залах слушатели сидели в верхней одежде и рукавицах. И каждый праздник – та же встреча нового, сорок второго года – оставался праздником…

До конца дней не забыть этого первого военного Нового года! Истощенные до предела, измученные обстрелами и бомбежками, мы все же стремились отметить его как можно радостнее. Я был приглашен в гости своим давним другом Николаем Ивановичем Потаповым, работавшим на административно-хозяйственной должности в Пушкинском театре.

Поздно вечером я пошел в театр, в здании которого, в одной из комнат, отапливаемой небольшой печуркой, жили супруги Потаповы. В портфеле я нес немного хлеба и флакончик касторки. Катерина Тимофеевна приготовила деликатес тех дней: замесила лепешки из жмыха пополам с отрубями. Поджаренные на касторке, эти лепешки божественно хрустели на зубах! Были они микроскопических размеров, и каждому досталось по три штучки, ели, растягивая удовольствие… Кроме того, имелось немного разведенного спирта, сильно отдающего бензином, как раз по рюмке. Можно было сказать тост. А тосты произносились за Ленинград, за наших близких… И, придвинувшись вплотную к горящему огню, говорили, говорили, мечтая о том, как чудесно встретим первый послевоенный Новый год, какой разнообразный стол, не хуже довоенного, будет перед нами… Николай Иванович, оживившись, перешел на забавные театральные анекдоты, и мы так раскованно и заразительно смеялись, как давно никто из нас не смеялся!

Наша дружба с Николаем Ивановичем Потаповым, выдержавшая испытание блокадой, окрепшая в те месяцы, продолжается и поныне.

Блокада была снята в январе 1944 года. Это явилось для нас предвестником скорой окончательной победы. Многолюдней стало на улицах, возвращались те, кто находился в эвакуации. И хотя по всей стране жизнь тогда была одинаково трудной, люди чуть ли не везде жили впроголодь, приезжающие в город резко отличались от дистрофичных блокадников… И город быстро залечивал свои фронтовые раны, ленинградцы восстанавливали все, что поддавалось восстановлению без капитального строительства. Уже к концу войны не осталось ни одного дома со следами обстрела и бомбежки, и только сгоревший госпиталь на Суворовском проспекте долго являл собой печальный вид, мрачно возвышаясь полуразрушенными стенами со слепыми провалами окон. Его вернули к жизни лишь в пятидесятые годы.

В том, сорок четвертом, коренным образом изменилась тональность сводок Информбюро – теперь в них звучала спокойная уверенность в близкой гибели фашизма. И хотя смерть с не меньшим (если не с большим) ожесточением гуляла на просторах войны и десятки тысяч матерей и жен еще будут безутешно рыдать над свежими похоронками, страна уже налаживала мирную жизнь. До солнечной весны 1945 года оставались считаные месяцы…

Глава 12

Кому-то нужно начинать…

Сразу же после победы началась перестройка всей работы клиники на мирный лад. Приехали из-за Урала и из среднеазиатских республик профессора и доценты. Многие же, особенно кто помоложе, возвращались из армии. Госпиталь был закрыт, в коридорах института появились первые курсанты, прибывающие из разных городов страны для изучения вопросов мирной хирургии. Жизнь, как всегда, торопила: новые дни – новые насущные требования.

И все мы смотрели друг на друга чуть ли не с радостным изумлением: преодолели, выстояли! Только многих-многих нет с нами… Торжество и скорбь – они были рядом.

Война с фашизмом возвысила представление о России, о русском народе. Сделав их безгранично широкими и многообъемлющими. Русскими враги называли всех бойцов нашей многонациональной армии, одетых в краснозвездную советскую форму, кто бы это ни был: туркмен или армянин, бурят или представитель любой другой народности СССР. И вполне понятно, от силы и крепости, от сплоченности самого русского народа зависела целостность, а отсюда и независимость всей Страны Советов. Это тоже подтвердила война.

Я пишу сейчас об этом, думая, как важно воспитывать и развивать благородное чувство национальной гордости, любви ко всему родному, к лучшим народным традициям и обычаям в молодежи. В этом – преемственность отцов и детей, в этом залог вечной молодости нации.

…Среди раненых, которые после закрытия госпиталя дольше других оставались в нашей клинике, были те, у кого в легких сидели осколки. Вокруг осколка образовывался абсцесс, и мы понимали: вылечить можно, лишь удалив часть легкого. И другое понимали: мы к такому пока не готовы…

Именно к этому времени – в конце 1946 года – поступила в клинику Вера Игнатьева, которая нуждалась в большой и опасной операции – удалении части легкого. Тут мне приходится отослать читателей к первым страницам книги. Там, если помните, рассказывается про Веру Игнатьевну и про то, как я решился приступить к операциям, которые у нас в стране, если кто и пробовал делать, результаты получал неутешительные… Кому-то нужно было начинать! Тем более что проблема диктовалась самой жизнью. Ее ставили и продолжали ставить перед хирургом больные люди.

Правда, кое-кому это кажется странным и непонятным. Недавно рецензент Ю. Карелин, сам врач по образованию, в отзыве на мою рукопись так и написал: «Не потому же он занялся этой проблемой, что страдают люди от легочных болезней… Страданий и сейчас много, которые не лечатся хирургами…» Кстати, если быть точным, хирургом лечатся не страдания, а больные с их заболеваниями. Но суть тут не в точности словоупотребления, а в различии наших врачебных позиций. По мнению уважаемого рецензента, страдающие люди – это при разработке проблемы нечто второстепенное, не определяющее. Может быть, для кого и так… Для меня же, как я уже неоднократно подчеркивал в предыдущих главах, больной человек всегда был центральной, указующей фигурой. Только для его спасения шел я на освоение новых операций, если оказывалось, что в нашей стране такие больные не оперируются и никакой надежды у человека нет. Я не мог и не считал себя вправе беспомощно стоять у постели тех, кто обрекался на смерть из-за врачебного бессилия или неумения. В каждом случае проблема возникала передо мной не абстрактно, а конкретно – в образе определенного больного со своим именем, своей жизнью, своими горестями и надеждами.

Как уже рассказывал, подготовку к совершенно новой для себя операции начинал чисто теоретически – по отдельным статьям в наших и зарубежных журналах. Происходил, можно сказать, сбор золотых крупиц… Затем вел проработку техники операции на трупах и в эксперименте… А идя на саму операцию, отлично сознавал, что никто мне ни помочь, ни подсказать не сможет, я сам должен буду выпутываться из любого затруднительного положения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: