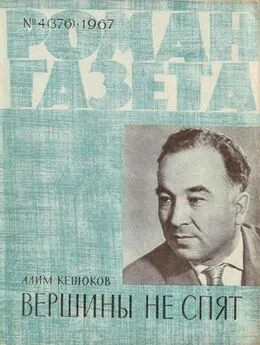

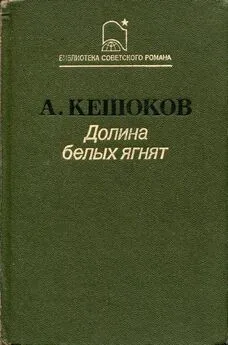

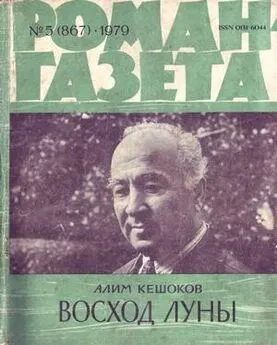

Алим Кешоков - Вершины не спят (Книга 1)

- Название:Вершины не спят (Книга 1)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Художественная литература

- Год:1967

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алим Кешоков - Вершины не спят (Книга 1) краткое содержание

Вероятно, человек этот уже много лет не садился на коня, не держал в руке молнию клинка. И все-таки, когда думаешь об Алиме Кешокове, народном поэте Кабардино-Балкарии, образ всадника неотступно преследует тебя. И не потому только, что этот образ присутствует едва ли не в каждом произведении писателя, будь то поэма, коротенькое стихотворение, пьеса или большое прозаическое полотно. Это можно было бы отнести на счет сыновней дани горца традиционным мотивам. Но в творчестве Кешокова образ всадника надобно понимать и глубже и шире: это вечное, и притом стремительное, как бег скакуна, движение, без которого ни сам поэт, ни его герои, которым автор доверительно сообщает самые сокровенные думы свои, попросту немыслимы.

До Октября, как известно, кабардинцы не имели своей письменности. Она пришла к подножию древнего Эльбруса с выстрелом „Авроры". И не чудо ли, что в столь короткий срок в Кабардино-Балкарии возникла своя литература, столь яркая и самобытная, что голоса лучших ее представителей слышны не только во всех уголках нашего социалистического Отечества, но и далеко за его пределами. И среди этих голосов — неповторимо самобытный голос Алима Кешокова, в прошлом сына безземельного крестьянина из селения Шалушка, а ныне — известного писателя и общественного деятеля. Он умел учиться, Алим Кешоков. И умел хорошо выбирать себе учителей. Из его соплеменников — то был основоположник кабардинской советской поэзии Али Шогенцуков, а что касается других учителей, то послушаем самого Кешокова.

“Мой брат бывалый командир. Не взвод у брата под началом. И по плечу ему мундир, тот, что положен генералам". Далее следует многозначительное признание, что поэт мог бы, вероятно, не отстать от брата, но другое его занимает превыше всего. И Алим Кешоков восклицает: “Поручик Лермонтов, у Вас готов быть в званье рядового!"

Давно уже и притом напрочно стоит среди правофланговых в боевом строю советской литературы Алим Кешоков. Теперь у него самого уже немало учеников. Однако, исполненный чувства долга перед старшими своими товарищами, он не упустит ни малейшей возможности, чтобы не принести им свою благодарность. "Наездники — в седла мы прыгаем ныне, и каждый под облако гонит коня. Там Тихонов ждет нас на снежной вершине, седоголовый держатель огня!"

В послевоенные годы вышло около двадцати книг Алима Кешокова — то были сборники стихотворений, поэм и таких поэтических миниатюр, как стихи-стрелы. Все новыми гранями своего редкого дарования поворачивался к нам поэт. И вот теперь он явился пред многочисленными своими читателями в качестве прозаика, автора романа „Вершины не спят".

Заранее оговорюсь: чтобы не обкрадывать читателя, не лишать его счастливейшей и сладчайшей возможности все узнать из первых рук, я даже вкратце не буду пересказывать содержание книги.

Становление Советской власти в национальных окраинах России — такими обычно бесстрастными словами говорится в иных учебниках истории о событиях столь сложных, столь драматических по накалу борьбы, что лишь большой художник способен дать нам их почувствовать не только разумом, но и сердцем — сердцем прежде всего. Думается, что это в значительной степени удалось Алиму Кешокову в его романе „Вершины не спят".

Не скрою, что, полюбив этого улыбчивого, остроумного в жизни и в своих стихах поэта, поначалу, раскрывая его первую прозаическую книгу, испытываешь некоторую тревогу: а не растворится ли сочная, отливающая всеми красками, переливающаяся многоцветьем поэзия Кешокова в „презренной" и „суровой" прозе, к которой, видать, и его, нашего жизнелюба Алима, потянули года. Трудно, невозможно представить Алима Кешокова без его улыбки, без его незлой иронической усмешки, которая тонкою прошвой проходит через все его стихотворные строки.

Тревоги, однако, исчезают, как только углубишься в чтение. "Лю окончил школу в родном ауле у отца, а теперь учился в новой школе в Бурунах", — сказано о мальчике в романе. Но так мог написать любой автор. Читаем дальше: „а его старший брат, Тембот, — второе лезвие одного и того же кинжала, — тот теперь учился в Москве, в военной школе". А вот так сказать мог один лишь Алим Кешоков и никто другой. „Река жизни не знает покоя, — заметил Астемир". И это Алим Кешоков — и никто другой. „Добрый утренний гость — это луч утреннего солнца", — это уж, конечно, Алим Кешоков, умеющий дружить и знающий цену настоящей дружбы.

Не вдруг, не сразу открываются перед читателем герои романа. Не сразу распознаешь, кому из них отдано сердце автора, — тут, видимо, сказался большой литературный опыт Алима Кешокова. Он как бы приглашает нас: „Давайте-ка сначала посмотрим, что говорят, что делают эти люди, не будем торопиться со своими выводами, у нас есть время терпеливо разобраться во всем". Автор не боится дать персонажам высказаться возможно пространнее, не перебивает их репликами даже там, где они не очень-то лестно говорят о вещах, дорогих нам до чрезвычайности. В борьбе, в крови, в страшных муках рождается самая большая правда, о которой поэт Алим Кешоков сказал:

На свете нет выше наших идей,Так будем же лучшими из людей!Во имя этой правды и написал свою суровую и мужественную книгу Алим Пшемахович Кешоков.

МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВ

Вершины не спят (Книга 1) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Матханов старался не отвлекать детей от их прямого дела — учения. Старик работал с женою не покладая рук, всегда помня, что работать нужно на две семьи.

Успехи сыновей утешали родителей в их трудах.

А вскоре старик чуть не потерял голову от счастья: явился учитель медресе и сказал, что Казгирея решено направить в духовное училище в Баксан, как способнейшего ученика, а если мальчик и там проявит себя с лучшей стороны, то ему откроется путь даже в Крымский Бахчисарай, где Казгирей будет обучаться богословию и другим высшим наукам во славу ислама. До сих пор еще ни одному кабардинцу не оказывалась подобная честь — разве только мудрейшему Жабагу Казаноко, разве только великому поборнику кабардинского просвещения Шоре Ногмову!

— Ваш сын, юный сохста [15] Сохста — ученик духовной школы, молодой богослов.

, тоже будет ученейшим человеком Кабарды, — пообещал учитель.

А односельчане за столом Кургоко хором славили труды и щедроты хозяина и повторяли, уплетая за обе щеки гедлибжу: [16] Гедлибжа — блюдо из кур.

— Это аллах славит твою доброту, Кургоко, видит тебя и хочет вознаградить.

И приятные слова запивались душистой махсымой.

Через год Кургоко и Амина снаряжали младшего сына в Бахчисарай. Казгирею как раз исполнилось шестнадцать лет. В тонком юношеском лице попрежнему угадывались нежные черты матери, а глаза нередко светились мечтой. Да, Казгирей мечтал стать таким ученым человеком, какими были Казаноко или Ногмов и его учитель в Баксане Нури Цагов, к которому Казгирей очень привязался за год учения в духовной школе. От него Казгирей еще больше узнал о славных просветителях кабардинского народа. От него перенял уважение к печатному слову. Новый учитель Казгирея, подобно Ногмову, стремился создать алфавит кабардинской письменности, но не на русской основе, как хотел Ногмов, а на арабской. Нури Цагов считал, что в попытке создать кабардинский алфавит с помощью русских букв и заключалась главная ошибка великого просветителя. Навсегда полюбил Казгирей мечту стать достойным лучших людей Кабарды. С такими чувствами он вернулся из баксанского училища, с этими надеждами собирался в Бахчисарай, надолго оставляя отчий дом.

Казалось, судьба благоприятствует и Нашхо. Желание его тоже осуществлялось: после окончания русской школы Нашхо удалось устроиться учеником-писцом к видному присяжному поверенному во Владикавказе. При этом Кургоко оплачивал не только содержание сына, но и уроки, которые брал Нашхо у студента, готовясь к экзамену на аттестат зрелости и к поступлению в университет.

В дни сборов младшего брата в Бахчисарай Нашхо приехал попрощаться с Казгиреем.

В последний час расставания, когда Амина, безудержно рыдая, не смела прижать сына к сердцу с такой нежностью, с какой хотелось бы ей это сделать, Кургоко, смахивая слезу, достал из сундука старинный кавказский поясок драгоценной чеканки и, важно держа его в обеих руках, сказал:

— Казгирей, твой дед Цац был подпоясан этим поясом, когда вместе с другими знатными людьми Кабарды вел переговоры о судьбе нашего народа с имамом Шамилем и потом с русским князем Барятинским… Сынок, береги свою честь, честь нашего рода, сыновью совесть. Возьми!

Прослезился и юноша.

— Клянусь, отец, — сказал он, принимая драгоценный символ, — клянусь, ты не опустишь глаза, если при тебе произнесут мое имя.

Вот как ответил юноша, и все это слышали.

Провожать собрался весь аул. Начались споры. Одни считали, что в Крыму зимы не бывает — вечная жара. Другие, напротив, утверждали, что от крымских морозов деревья трескаются до сердцевины. Но это не очень пугало славного сохсту. При нем были добротная овчинная шуба и теплые рукавицы. Впервые в жизни Казгирей надел нательное белье. Даже Нашхо, живущий в городе, не носил бязевых рубашек и подштанников. Казгирей и не подозревал до сих пор о такой одежде. На ногах у него красовались сафьяновые чигири, на голове новая каракулевая шапка.

— Аллах отметил тебя разумом, — наставлял отец сына. — Большая дорога предстоит тебе. Пускай же голова твоя, украшенная кабардинской шапкой, не уподобляется дырявому бурдюку, из которого просыпается на дорогу пшено. Ты на виду у аллаха. Помни это. Тебе дан разум для того, чтобы стать наставником мусульман. Не за баранами посылают тебя в далекую горную страну, не за кукурузой, а за редким добром — за знанием, за ученостью. Наполни знанием голову, сердце и душу, но не забывай и того, что первое добро — накормить голодного. Для этого ты и должен иметь кусок. Пустой стол — только доска…

Казгирей старался запомнить каждое слово отца. Он верил: слова его подобны зернам, которые рассыпает путник, продвигаясь по неизведанной тропе, для того чтобы потом по этой примете найти обратный путь… Он обещал отцу не жалеть своих сил для достижения цели, как отец не жалеет сил для него.

И как ни грустно расставание с отцом, матерью, братом, с любимыми местами, воспоминаниями детства, с товарищами, сознание превосходства над ними, вера в свое призвание — стать наставником мусульман — брали верх над горечью предстоящей разлуки. Казгирей повторял:

— Всегда будет аллах в моем сердце, отец! Я забуду, что такое нерадивость и лень. Все книги станут моим достоянием, и не поддамся я вредным соблазнам.

На станцию провожала Казгирея целая кавалькада.

Пассажиры, выглядывая из зеленых вагончиков, с любопытством наблюдали, как долго и слезно прощались на платформе усатые вооруженные горцы с хрупким юношей в новой шапке. Голова юноши, почти мальчика, едва возвышалась над горою узлов и мешков, составлявших его поклажу. Долго стояли обнявшись Казгирей и Нашхо, долго обнимал сына отец, и только мать сдерживала на людях свое горе.

Пока Казгирей учился в Бахчисарае, в его семье возникло немало забот и огорчений. С каждым годом все труднее было управляться с хозяйством стареющему Кургоко. Не сыновья помогали отцу на старости лет, а Кургоко продолжал помогать детям выйти в люди. Не сыновья защищали и голубили мать в своем доме, а мать молилась за сыновей, чтобы не обидели их на чужбине.

Большим праздником было каждое письмо сына.

Нашхо иногда и сам приезжал погостить к родителям, и это становилось событием для всего аула. Под каким-либо предлогом старались зазвать его то в один дом, то в другой, где была на выданье девушка. Нашхо, однако, не любил ходить по гостям. Рослый парень часто болел, покашливал, на людях держался скромно, редко удавалось вовлечь его в танцы.

Старики поговаривали, что аллах за то и наказывает Нашхо болезнью и нерасположением девиц, что он во зло употребил доверие аллаха и при хороших способностях взял в руки русские книги. Мало ему было урока Инала, сына Маремканова.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: