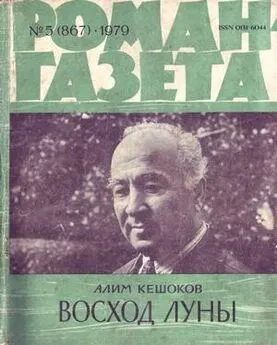

Алим Кешоков - Вершины не спят (Книга 1)

- Название:Вершины не спят (Книга 1)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Художественная литература

- Год:1967

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алим Кешоков - Вершины не спят (Книга 1) краткое содержание

Вероятно, человек этот уже много лет не садился на коня, не держал в руке молнию клинка. И все-таки, когда думаешь об Алиме Кешокове, народном поэте Кабардино-Балкарии, образ всадника неотступно преследует тебя. И не потому только, что этот образ присутствует едва ли не в каждом произведении писателя, будь то поэма, коротенькое стихотворение, пьеса или большое прозаическое полотно. Это можно было бы отнести на счет сыновней дани горца традиционным мотивам. Но в творчестве Кешокова образ всадника надобно понимать и глубже и шире: это вечное, и притом стремительное, как бег скакуна, движение, без которого ни сам поэт, ни его герои, которым автор доверительно сообщает самые сокровенные думы свои, попросту немыслимы.

До Октября, как известно, кабардинцы не имели своей письменности. Она пришла к подножию древнего Эльбруса с выстрелом „Авроры". И не чудо ли, что в столь короткий срок в Кабардино-Балкарии возникла своя литература, столь яркая и самобытная, что голоса лучших ее представителей слышны не только во всех уголках нашего социалистического Отечества, но и далеко за его пределами. И среди этих голосов — неповторимо самобытный голос Алима Кешокова, в прошлом сына безземельного крестьянина из селения Шалушка, а ныне — известного писателя и общественного деятеля. Он умел учиться, Алим Кешоков. И умел хорошо выбирать себе учителей. Из его соплеменников — то был основоположник кабардинской советской поэзии Али Шогенцуков, а что касается других учителей, то послушаем самого Кешокова.

“Мой брат бывалый командир. Не взвод у брата под началом. И по плечу ему мундир, тот, что положен генералам". Далее следует многозначительное признание, что поэт мог бы, вероятно, не отстать от брата, но другое его занимает превыше всего. И Алим Кешоков восклицает: “Поручик Лермонтов, у Вас готов быть в званье рядового!"

Давно уже и притом напрочно стоит среди правофланговых в боевом строю советской литературы Алим Кешоков. Теперь у него самого уже немало учеников. Однако, исполненный чувства долга перед старшими своими товарищами, он не упустит ни малейшей возможности, чтобы не принести им свою благодарность. "Наездники — в седла мы прыгаем ныне, и каждый под облако гонит коня. Там Тихонов ждет нас на снежной вершине, седоголовый держатель огня!"

В послевоенные годы вышло около двадцати книг Алима Кешокова — то были сборники стихотворений, поэм и таких поэтических миниатюр, как стихи-стрелы. Все новыми гранями своего редкого дарования поворачивался к нам поэт. И вот теперь он явился пред многочисленными своими читателями в качестве прозаика, автора романа „Вершины не спят".

Заранее оговорюсь: чтобы не обкрадывать читателя, не лишать его счастливейшей и сладчайшей возможности все узнать из первых рук, я даже вкратце не буду пересказывать содержание книги.

Становление Советской власти в национальных окраинах России — такими обычно бесстрастными словами говорится в иных учебниках истории о событиях столь сложных, столь драматических по накалу борьбы, что лишь большой художник способен дать нам их почувствовать не только разумом, но и сердцем — сердцем прежде всего. Думается, что это в значительной степени удалось Алиму Кешокову в его романе „Вершины не спят".

Не скрою, что, полюбив этого улыбчивого, остроумного в жизни и в своих стихах поэта, поначалу, раскрывая его первую прозаическую книгу, испытываешь некоторую тревогу: а не растворится ли сочная, отливающая всеми красками, переливающаяся многоцветьем поэзия Кешокова в „презренной" и „суровой" прозе, к которой, видать, и его, нашего жизнелюба Алима, потянули года. Трудно, невозможно представить Алима Кешокова без его улыбки, без его незлой иронической усмешки, которая тонкою прошвой проходит через все его стихотворные строки.

Тревоги, однако, исчезают, как только углубишься в чтение. "Лю окончил школу в родном ауле у отца, а теперь учился в новой школе в Бурунах", — сказано о мальчике в романе. Но так мог написать любой автор. Читаем дальше: „а его старший брат, Тембот, — второе лезвие одного и того же кинжала, — тот теперь учился в Москве, в военной школе". А вот так сказать мог один лишь Алим Кешоков и никто другой. „Река жизни не знает покоя, — заметил Астемир". И это Алим Кешоков — и никто другой. „Добрый утренний гость — это луч утреннего солнца", — это уж, конечно, Алим Кешоков, умеющий дружить и знающий цену настоящей дружбы.

Не вдруг, не сразу открываются перед читателем герои романа. Не сразу распознаешь, кому из них отдано сердце автора, — тут, видимо, сказался большой литературный опыт Алима Кешокова. Он как бы приглашает нас: „Давайте-ка сначала посмотрим, что говорят, что делают эти люди, не будем торопиться со своими выводами, у нас есть время терпеливо разобраться во всем". Автор не боится дать персонажам высказаться возможно пространнее, не перебивает их репликами даже там, где они не очень-то лестно говорят о вещах, дорогих нам до чрезвычайности. В борьбе, в крови, в страшных муках рождается самая большая правда, о которой поэт Алим Кешоков сказал:

На свете нет выше наших идей,Так будем же лучшими из людей!Во имя этой правды и написал свою суровую и мужественную книгу Алим Пшемахович Кешоков.

МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВ

Вершины не спят (Книга 1) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

— Хочешь, Эльдар, я вышью буквы у тебя на рубашке?

— Буквы?

— Буквы.

— На рубашке?

— На рубашке.

— Да как же ты это?

— Да вот так! — И, попросив Тембота нарисовать буквы, Сарыма принялась за дело.

Вскоре Эльдар стал ходить в холщовой рубашке с узором, составленным из русских букв, чудесным образом слагающихся и в русские и в кабардинские слова.

Учителю и ученикам охотно и даже с увлечением помогал Степан Ильич, но Степан Ильич не всегда был на месте. Он все чаще уходил куда-то — нередко на неделю и больше; наконец и совсем уехал в Пятигорск; но когда появлялся в ауле, неизменно останавливался у Астемира.

Давлет! Тревоги, беспокойство, неопределенность смутного времени были по душе этому человеку. Его как бы подхватило могучее течение, и вздорность, присущая Давлету, придавала его поступкам иногда смешное, а иногда и опасное направление. То тут, то там случались какие-то необыкновенные происшествия, и всегда можно было где-нибудь поскандалить или ввязаться в спор. А главное, нужно отдать ему справедливость, Давлет лучше многих других почувствовал, что теперь перед всяким предприимчивым человеком открывается возможность с особенным блеском проявить себя. И Давлет использовал это по-своему.

Он всегда кичился тем, что на его усадебном участке вырыт колодец. Подобным удобством мог похвалиться не каждый, и женщинам отдаленных жематов нелегко было носить воду из мутной реки. И вот теперь Давлет, снедаемый огнем соперничества с Астемиром Баташевым, к которому ходит столько людей, разрешил соседям пользоваться колодцем.

Женщины удивлялись и благословляли неожиданное великодушие соседа, но вдруг выдумщик объявил «колодезные дни», то есть дни, когда можно пользоваться его колодцем. В другое же время никого не пускал к себе за плетень и держал во дворе злую собаку. В «колодезные дни» Давлет вывешивал у калитки красный лоскут. Вот почему уже с утра по жемату становилось известно, колодезный сегодня день или неколодезный.

За плетнем Давлетова участка росла старая груша. Потрескался могучий, в несколько обхватов, ствол, широко раскинулась ветвистая крона. Старое дерево называли в ауле нарт-деревом, сравнивая его величавую мощь с мощью кабардинских легендарных героев. Осенью землю под деревом усыпали желтенькие груши-дички, и тот из ребят, кто раньше других выходил со своей коровой, успевал полакомиться всласть. Но и без того — и осенью, и летом, и весной — нарт-дерево всегда оставалось главным местом мальчишеских игр.

Чаще всего здесь играли в «чигу». Никто из ребят не мог бы рассказать, как сложилась эта игра. Оставалось лишь строить догадки. «Чигу» по-кабардински значит кукушка, а кукушка, как известно, всегда выкрикивает свое имя. Спесивый Давлет, да и члены его семьи, не менее спесивые, переняли это свойство от чванных предков, которые всегда выставляли себя напоказ и больше всего на свете любили говорить о самих себе — я да я… мы да мы… Поэтому всех Давлетов окрестил «чигу». И эта кличка неизменно пускалась в ход, когда хотели подразнить кого-нибудь из семьи Давлета. Горячий Давлет не раз выхватывал в ответ на это кинжал, а то и просто кол из плетня, вилы или тяпку. Все это, очевидно, и послужило поводом для ребятишек придумать такую игру, которая выводила бы из терпения Давлета.

Не думая о грозных последствиях озорства, мальчишки резвились под деревом, карабкались по сучьям, выполняя команды Тембота. И самый маленький Лю старался поразить остальных своим бесстрашием. С невообразимой лихостью и ловкостью, подобно обезьянке, он раскачивался на большой ветке. При этом все ребята хором выкрикивали: «Чигу!.. Чигу!..»

В этом и заключалась новая увлекательная игра.

Книзу — ах, как захватывает дыхание! — и голосистое «чи» несется, по округе, кверху — и мальчишеский хор подхватывает: «Гу!», «Чигу!.. Чи-гу!..» Презабавно!

Казалось, все благоприятствует развлечению — и настроение, и ясный, теплый день, и самое нарт-дерево. Но так только казалось.

— Давлет! — вдруг испуганно закричал один из мальчиков.

Переваливаясь на толстых ногах, Давлет бежал к дереву с длинным прутом в руке.

Ребята посыпались с дерева, как груши. Но Лю, забравшийся выше других, не успел спрыгнуть. Нужно отдать справедливость Темботу — он не оставил брата в беде. Тембот полез к Лю, ловко цепляясь за ветки.

— Вот я сейчас доберусь до вас! — кричал снизу Давлет, размахивая прутом. — Должно быть, и мать ваша, не только аллахом изгнанный отец, проповедует свободу… Ну, сейчас и я покажу свободу… Это говорю я, Давлет.

Сквозь молодую, яркую листву, шевелящуюся на легком ветерке, Лю видел озабоченное лицо брата, подтягивающегося к нему с нижнего сука, а под деревом разъяренного Давлета. Можно было не сомневаться — этот человек не помилует дерзких хулителей давлетовской фамильной чести! Сказать правду, сердечко в груди у Лю екнуло. Что делать?

Мгновенно померк ясный день. Как славно было только что — и вдруг все изменилось!

Давлет хлестнул своим длинным прутом, под Темботом хрустнула ветка, на помощь Давлету уже бежали два его сына.

— Я покажу вам свободу, Астемирово отродье! Ваша мать сегодня утрет свои слезы! — кричал Давлет, кружась у ствола и выискивая, как бы повернее достать прутом озорников.

Часто в жизни помощь приходит в последнюю минуту — и оттуда, откуда меньше всего ее ожидаешь.

Послышался конский топот. Облако пыли неслось вдоль по улице, быстро приближалось, и вот стали видны всадники, а впереди всех скакал Эльдар. У Эльдара, как и у других всадников, к плечу была приколота красная лента, шапка сдвинута, лицо горело.

Всадники взмахивали винтовками и, как на свадьбе, стреляли в воздух.

Гортанный боевой клич. Пальба. Собачий лай. Куры, гуси, растопырив крылья, едва успевали спастись из-под копыт. Бросился за свой плетень Давлет.

Взмыленные кони пронеслись мимо дерева. Еще не рассеялась пыль, как показалась тачанка, запряженная тройкой добрых коней. Тачанку сопровождал почетный конвой — охранял человека с красным флагом.

Ошеломленные Тембот и Лю едва успели распознать в человеке с флагом, сидящем позади возницы, Степана Ильича, вернее, узнать его картуз… А рядом с тачанкой — и это мальчики увидели прежде всего — пронесся Астемир.

«Вся власть Советам!» — было написано на красном трепещущем знамени, охраняемом Астемиром и другими всадниками с красными лентами на черкесках и шапках, хотя, конечно, ни Лю, ни Тембот не могли этого прочитать.

Тачанка поравнялась с домом Астемира, и тут Астемир выстрелил в воздух.

Все это хорошо видели Лю и Тембот.

— Это он для нас, — догадался Тембот. — Чтобы мы услыхали. Прыгай, быстро!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: