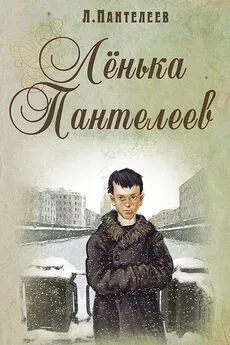

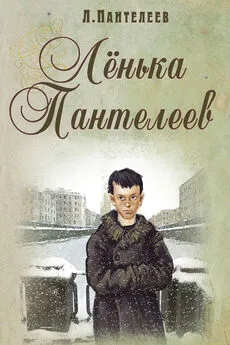

Л. Пантелеев - Том 1. Ленька Пантелеев

- Название:Том 1. Ленька Пантелеев

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детская литература

- Год:1984

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Л. Пантелеев - Том 1. Ленька Пантелеев краткое содержание

В настоящее четырехтомное собрание сочинений входят все наиболее значительные произведения Л. Пантелеева (настоящее имя — Алексей Иванович Еремеев).

В первый том вошли повесть «Ленька Пантелеев», рассказы, стихи и сказки для старшего, среднего и дошкольного возраста.

Вступительная статья К. Чуковского.

http://ruslit.traumlibrary.net

Том 1. Ленька Пантелеев - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Вырезывание и склеивание было занятием нелегким. Чтобы изготовить десяток таких солдат или офицеров, требовалось час-полтора времени. Гораздо легче было солдатиков рисовать, особенно тем способом, каким это делал я: две палочки — ноги, палочка — туловище, еще две палочки — руки, что-то вроде кочерги или цифры 4 — винтовка с примкнутым штыком, коротенькая горизонтальная палочка — голова вместе с фуражкой, и вот солдат уже готов, вооружен, обмундирован и может хоть сейчас идти в бой. Такие фигурки выходили из-под моего пера тысячами. Ими, как муравьями, были усеяны страницы всех моих учебников и тетрадей, поля газет и даже белая доска моей маленькой домашней парты.

Конечно, я не только играл. Я читал газеты, следил за ходом военных действий, крохотными бело-сине-красными бумажными флажками отмечал на карте продвижение наших войск и черно-красно-желтыми флажками — передвижения неприятеля. В «Петроградской газете», а также в журналах «Нива», «Лукоморье», «Всемирная панорама» я читал о подвигах русских чудо-богатырей, среди которых на первом месте стояли, конечно, совершенно невероятные подвиги донского казака Кузьмы Крючкова — того самого, что в одиночку захватил в плен одиннадцать тевтонов. Но самое сильное волнение вызывали в моей душе рассказы о героях малолетних, о юных разведчиках. В каком-то журнале я видел фотографию мальчика моего возраста. Этот «сирота Ваня» был снят в высоких солдатских сапогах, в барашковой шапке с кокардой и в гимнастерке с погонами. На груди у него висела большая круглая медаль. Отличился этот сирота тем, что «подносил патроны».

Правда, гораздо чаще в глаза мне попадали сообщения, вроде следующего:

«Линейные жандармы Н-ской железной дороги сняли с крыши товарного вагона ученика IV класса Пензенского реального училища А.Голубева, державшего направление в сторону фронта. Юный патриот водворен в родительский дом».

Или:

«В городе Т., в прифронтовой полосе, задержаны два гимназиста Суров и Лентовский. Мальчики, по их словам, пробирались на передовые позиции, чтобы стать юными разведчиками».

Но даже и эти незадачливые гимназисты и реалисты вызывали во мне жгучую зависть. Еще бы — ведь их, этих снятых с вагонной крыши неудачников, в «Петроградской газете» именовали юными патриотами! Не один раз мелькали и в моей голове мысли о побеге на фронт. Но до поры, до времени мне казалось, что мечтам моим никогда не осуществиться. Нет, я не считал себя отпетым трусом. Пойти в разведку, поднести патроны — на это у меня храбрости, пожалуй, хватило бы. Боялся я не пуль и не австрийских или немецких штыков. Пугало меня другое. Я был застенчив. И при этом еще ужаснейшим образом картавил. Для меня пыткой было зайти по маминой просьбе в аптеку или в булочную. А тут не аптека и не булочная, тут — фронт! Я холодел от одной мысли, что, прежде чем туда попадешь, надо к кому-то обращаться, надо выспрашивать у прохожих или у носильщиков на вокзале, где, в какой стороне этот фронт находится.

Но вот один маленький случай, одна мимолетная встреча в Гостином Дворе все решила. Сомнения мои были побеждены.

Однажды после обеда мама поехала за какими-то покупками, кажется, за шелковой узенькой лентой для модной тогда вышивки «ришелье», и взяла меня с собой. Возвращаясь, мы шли по Садовой в сторону Сенной и, подходя к Банковской линии, увидели под аркадой Гостиного Двора какое-то оживление, какое-то копошение людей. В этой говорливой толпе преобладали женщины, дамы. Слышались возбужденные голоса, кто-то всхлипывал.

Забыв о своих хороших манерах, я с ходу и довольно ловко втиснулся в эту благоухающую и шуршащую шелками толпу. Втиснулся и застыл очарованный.

Даже сейчас, столько лет спустя ясно вижу эту картину.

У ворот, ведущих внутрь Гостиного, прижавшись спиной к белой стене, опустив голову, повиснув на двух костылях, стоит очень красивый бледнолицый, с черным, шелковистым, упавшим на мраморный лоб чубом мальчик лет четырнадцати-пятнадцати. На мальчике — мягкого светло-серого сукна офицерская шинель с золотыми пуговицами и с красными отворотами, на плечах — золотые погоны, на каждом — по две звездочки. И самое удивительное, даже уже почти волшебное: на груди у мальчика повис и слегка покачивается — офицерский Георгиевский крест на черно-оранжевой георгиевской ленточке.

Чувствуя себя пигмеем, ничтожеством в своих коротеньких штанишках и в синей матросской курточке, я стоял полуоткрыв рот и не сразу заметил, что у ног мальчика, на каменном полу галереи лежит козырьком кверху ладная офицерская фуражечка с красным околышем. Фуражка была до краев наполнена деньгами. Там блестело серебро, желтели бумажные рубли, зеленели трешки. Мне показалось даже, что в этом ворохе бумажных денег мелькнул уголок «красненькой», десятирублевки. И тоже не сразу обратил я внимание на пожилую женщину в трауре, стоявшую на том же углу в двух шагах от маленького офицера. Прижимая к глазам комочек платка, женщина плакала и сквозь слезы что-то рассказывала окружавшим ее дамам.

— Это мать… мать, — восторженным шепотом объяснила моей маме высокая дама в пенсне. — Мать юного героя!

А в фуражку все падали и падали деньги. Мама моя тоже открыла портмоне и высыпала из него все, что там было, — всю мелочь.

— Мерси, — глухо и чуть-чуть в нос сказал мальчик, тряхнув смоляным чубом.

Кто-то за моей спиной спросил у него:

— Господин подпоручик, простите, а за что вас наградили Георгиевским крестом?

— За героический подвиг, мадам, — так же глухо ответил он.

— Сколько же вам лет? — спросил кто-то другой.

— На Ильин день исполнится четырнадцать.

— А где вас ранило? На каком фронте?

— В Галиции. Под городом Лимберг.

Сердце в груди у меня затрепетало. Подумать только: в Галиции! Там, где мой папа! Мне хотелось спросить у мальчика: а как же, каким образом ему удалось попасть в Галицию? Где ему выдали шинель, фуражку?.. Но разве мог я задать хоть один вопрос этому великолепному, бледному, как Печорин, подпоручику и георгиевскому кавалеру?!

Вечером после этой встречи в Гостином Дворе я долго не мог заснуть. Было твердо и окончательно решено: я бегу на фронт!

К побегу следовало готовиться. Я знал, что прежде всего в этих случаях начинают сушить сухари. Но, увы, я был такой тёпа, такой маменькин сынок, что понятия не имел, как это делается. Я знал, что ванильные сухари покупают в булочной Венцеля на Лермонтовском или в кондитерской Иванова у Мариинского театра. Но ведь не с такими же сухарями люди бегут на фронт!.. Сухари надо сушить самому. И вот я стал потихоньку выносить из столовой, а случалось, и из кухни, куски черного хлеба, ситного или французской булки. Эти ломти и горбушки я складывал украдкой в ящик своей маленькой белой парты, стоявшей у первого из трех окон детской. Однако очень скоро выяснилось, что черный хлеб таким образом сушиться почему-то не хочет. Дня через три, выдвинув ящик парты, я отпрянул и сморщил нос: из ящика пахнуло чем-то очень нехорошим. Темно-коричневые ржавые ломтики были покрыты бирюзовым налетом плесени.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: