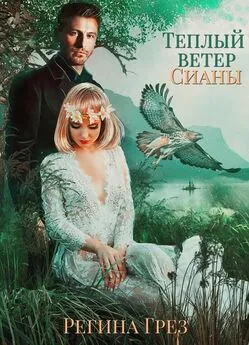

Регина Эзера - Невидимый огонь

- Название:Невидимый огонь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Лиесма

- Год:1983

- Город:Рига

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Регина Эзера - Невидимый огонь краткое содержание

В прологе и эпилоге романа-фантасмагории автор изображает условную гибель и воскресение героев. Этот художественный прием дает возможность острее ощутить личность и судьбу каждого из них, обратить внимание на неповторимую ценность человеческой природы. Автор показывает жизнь обычных людей, ставит важные для общества проблемы.

Невидимый огонь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вспомнив теорию предчувствий и стараясь выражаться по возможности научно, я спросила доктора, может ли тот факт, что в моем организме имеется два сломанных и неправильно сросшихся ребра, может ли это при известных обстоятельствах вызвать в будущем, ну, летальный исход. Он усмехнулся и сказал, что нет, он ручается головой, что летальный исход ни в коем случае это не вызовет, на этот счет я могу быть совершенно спокойна и не волноваться. Он оказался на сто процентов прав. Два ребра не только не стали причиной моей смерти, но и до последнего моего часа не доставляли мне никаких неприятностей и хлопот. Больше того — они, казалось, помогли мне выработать известный иммунитет, как если бы мне сделали прививку от критики, которая, таким образом, никак не повинна в моей гибели или в каких-то способствующих ей и ускоривших ее действиях, как не повинны и журналисты, мое столкновение с которыми осталось, можно сказать, даже без каких бы то ни было физических последствий.

Вначале я никакого страха перед журналистами не испытывала — и потому, что сама в известной мере происходила из их племени и, естественно, относилась к ним с молчаливым дружелюбием, и потому, что долгое время никакой активности, направленной против моей особы, в их действиях не усматривала.

Но со временем обстановка осложнилась. И однажды ко мне явился интервьюер. Совсем молоденький (как я потом узнала, еще практикант), однако теоретически подкованный, с вполне сложившимися взглядами и четкими представлениями о жизни писателя, специфике его работы и тайнах профессии, как и о прочих деталях, так что было видно и чувствовалось, что на филологическом факультете он получил солидную, всестороннюю подготовку, которую теперь и намеревался применить на практике осознанно, с чувством ответственности, поскольку я была первое видное лицо, у которого он брал интервью, и он этого не скрывал. Я же, признаться, умолчала, что для меня он тоже первый журналист, который меня расспрашивает; мне казалось, это уронило бы мой литературный престиж: что это за писатель, которым не интересуются журналисты! И все же, будь у него больше практики, он и сам бы без особого труда очень скоро догадался, что у меня нет никакого опыта, потому что на все вопросы я отвечала не очень связно, зато пространно и подробно, стараясь по возможности точно выразить не только свои взгляды, но и оттенки чувств. Ухо тертого газетчика тотчас безошибочно уловило бы за всем этим простодушие новичка, расслышать которое он еще не умел, и винить его за это было бы крайне несправедливо, потому что я, как говорилось выше, была у него первая, хотя и не в том смысле, в каком обычно это выражение понимают.

Из Риги он ехал так, как добираются простые смертные, то есть до Раудавы на электричке, а дальше местным автобусом, так что в Мургале прибыл уже слегка помятый, усталый, голодный и как бы немного сконфуженный тем, что от остановки вынужден идти пешком и не может подкатить к калитке на редакционном «Москвиче». Но более чем скромный наружный вид моего дома и мои выгоревшие тренировочные брюки явно подняли вновь его подорванное было самоуважение — во всяком случае, мы чувствовали себя как равный с равным.

Сначала мы вместе пообедали и он проявил отменный аппетит, что мне всегда больше нравится, чем брезгливое ковырянье в тарелке, которое свидетельствует либо о жеманстве, либо о желудочной болезни. К концу трапезы мы продвинулись настолько, что он мне вполне откровенно рассказал все, связанное с предысторией этого интервью: что никто из штатных сотрудников редакции не захотел переться в такую даль («Если бы еще к Анне Саксе!» — как заметил он), что в конце концов они чуть не перегрызлись и решили бросать жребий, что жребий ехать в Мургале вытянул он и что он все-таки об этом не жалеет. Так он закончил и улыбнулся столь симпатично и открыто, что я была просто очарована.

Но как ни хорошо нам было за обедом непринужденно болтать, все это, само собой, должно было когда-то кончиться. И он сразу посерьезнел, вынул из внутреннего кармана пиджака блокнот с заранее заготовленными вопросами, отвинтил у ручки колпачок, подтолкнул на носу дужку очков и откашлялся. Я же, внутренне напрягаясь и в то же время всеми силами стараясь скрыть свою неуверенность, мысленно давала себе клятву говорить, будь что будет, правду, только правду, одну правду — как в народном суде.

Он предложил приступить к работе, то есть к интервью, и спросил, как я на это смотрю. Я ответила утвердительно, и он, одним глазом кося в блокнот (это выглядело очень мило), задал мне первый вопрос, а именно — просил меня поделиться, как я начала писать.

Все это время я с тайным опасением готовилась к сложному и уж во всяком случае очень заковыристому вопросу (так и не сумев себе представить — какому же), и теперь заданный вопрос казался мне до того простым, насколько просто все гениальное, ведь ничего же нет легче, как рассказать то, о чем он просит, и я сказала, что первым делом взяла белый лист бумаги и подложила под него транспарант, ведь я тогда еще не умела вести строку прямо, заправила ручку чернилами, поскольку удобных шариковых ручек в то время еще не знали, а были только такие, заряжавшиеся чернилами, которые потом выпускали их в самом неподходящем месте и в непредвиденных дозах, и поэтому для начала мне необходима была и промокашка, и вот, когда все нужное я собрала, я села и начала писать.

Рассказывать о себе мне с каждой минутой нравилось все больше, однако, нечаянно подняв взгляд, я вдруг увидала, как сильно, пунцово горят у молодого журналиста уши, и поняла, что делаю что-то не то. И он подтвердил это, пояснив, что я не совсем поняла суть и смысл вопроса и что в первую очередь его интересуют стимулы творчества, а не атрибуты. Так он сказал, выбив меня из колеи, ибо так называемые стимулы творчества с процессом писания связаны весьма сложными взаимоотношениями — ведь можно писать не только на бумаге, но и в голове. Да, да, воскликнул он, именно это его больше всего занимает, то, что я обозначила, может быть, и неточным термином — писанием в голове. Как и при каких обстоятельствах это у меня началось? Теперь я почувствовала, как зарделись уши у меня, ведь таким способом — в голове — я «начинала писать» в детстве и в ранней юности, наверное, сотни раз, а мой интервьюер, что ни говори, должен был успеть на последний автобус, к тому же я не без оснований опасалась, что вопрос этот у него не единственный. Поэтому из всего, что я повидала и пережила и что впоследствии послужило мне, как он выразился, стимулом к творчеству, я лихорадочно пыталась вызвать в памяти хотя бы один связный эпизод.

И вдруг вспомнила случай в юрмальском поезде в первый, кажется, послевоенный год. В вагон вошел слепец — молодой инвалид и, медленно двигаясь по проходу между сиденьями, вполголоса стал петь песню Блантера — он пел о том, что лучше нет той поры, когда яблоня цветет, что от яблонева цвета ночь делается светлая, и лучше нету той минуты, когда милая придет, — так он пел. А за окном вагона бело клубились цветущие сады. И я тогда подумала, что он этого не видит, он может об этом только петь и что его руки никогда не обнимут женщину, потому что кепка привязана к его культям, — когда я на все это глядела и еще домыслила все остальное, во мне что-то разбилось…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: