Григорий Бакланов - Жизнь, подаренная дважды

- Название:Жизнь, подаренная дважды

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вагриус

- Год:1999

- ISBN:5-7027-0759-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Григорий Бакланов - Жизнь, подаренная дважды краткое содержание

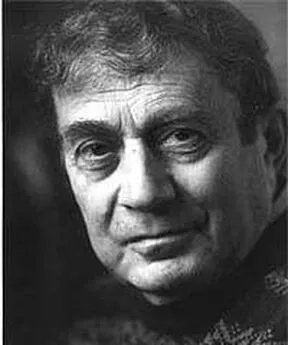

Григорий Бакланов известен прежде всего своей «военной прозой». Офицер — фронтовик, он создал произведения, занявшие видное место в русской литературе второй половины нашего столетия. Начало его писательского пути пришлось на послевоенную пору жесточайшего идеологического террора — борьбы с Зощенко и Ахматовой, с «безродными космополитами». Первые повести Бакланова — «Пядь земли», «Мертвые сраму не имут», роман «Июль 41 года» вызвали яростные нападки. Но писатель выдержал хулу, оставшись верен своим погибшим товарищам, «навеки девятнадцатилетним» (так называлась его следующая повесть). В книге воспоминаний Г. Бакланов не столько пишет о своей жизни, сколько осмысляет события XX столетия, свидетелем и участником которых ему довелось быть, а также рассказывает о видных деятелях культуры — А. Твардовском, К. Паустовском, Ю. Трифонове, В. Лакшине, Ю. Любимове, М. Хуциеве.

Жизнь, подаренная дважды - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Нет, это все же чудо, что так все сошлось. Нечасто усилия людей так совпадают с велением времени. Но, может быть, странно мое предположение? А что, собственно, странного? Не получил же Пастернак за свою великую поэзию Нобелевской премии, пока не разразилась история с романом «Доктор Живаго», далеко не лучшим романом века, так поаккуратней выразимся. Издать бы его нормальным тиражом, это чтение для избранных, и никакие основы не сотряслись бы. Но по соображениям, далеким от литературы, роман был запрещен. А, между прочим, Чехов этой премии не был удостоен.

И вот сидим мы как-то с Сергеем Павловичем Залыгиным за сценой в Доме литераторов, должен начаться вечер, на котором обоим нам надо присутствовать. А по общей атмосфере уже ясно: не сегодня-завтра печатать Солженицына разрешат. И я напомнил: «Значит, «Раковый корпус» печатает «Знамя»?» — «Да, да. Я сам заинтересован, чтобы печаталось как можно шире…» Но подошло время, звоню ему домой: ну что, наш уговор остался в силе? «Нет, нет, нет!» Да резко так, вот что поразило.

Честно говоря, сомнения у меня всегда были. Предположить, что он все еще держит на меня обиду за поэму Твардовского, которую я не мог ему отдать? Так он ее напечатал. И в общем-то получилось даже лучше: вышла поэма двойным тиражом. Случалось после этого, заезжал Сергей Павлович к нам в редакцию: чайку попить, поговорить об общих делах. А дела «Знамени» складывались весьма неплохо. Посмотришь в вагоне метро — читают. В восьми номерах журнала печатали мы «Воспоминания» А. Д. Сахарова, а после, собрав их вместе, издали два отдельных номера. Задолго до того, когда они выйдут книгой.

«Вашей редакцией рассматривается повесть моего отца Андрея Платоновича Платонова «Котлован»… я официально ставлю Вас в известность о том, что право на ее публикацию я оставляю за Вашим журналом», — писала мне Мария Андреевна, дочь Платонова. Шутка сказать — «Котлован» Платонова! Но в это время я добивался возможности напечатать «Собачье сердце» Булгакова, почти уже добился. Конечно, если думать только о своем журнале, надо было заключить договор, тянуть, сколько возможно, под разными предлогами, но не выпускать такую книгу из рук. Но я рассматривал литературу как дело общее, не можем сейчас напечатать мы, пусть сделает другой журнал. Платонов и так долго ждал, умер, не подержав в руках своей книги. И с моего согласия «Котлован» ушел в «Новый мир».

И вдруг такое резкое «Нет!». Вместить все, что написано Солженицыным, «Новый мир» не мог, для этого журнал надо было превратить в собрание сочинений, что для журнала гибельно. И можно было предвидеть, что вскоре начнут выходить книги, опережая журнальные публикации, так оно и произошло. И «Новый мир» начал по кускам раздавать «Красное колесо», предложили и нам одну из глав, вернее, как это называлось — «узлов», но зачем же нам спица от колеса?

А «Раковый корпус» напечатать хотелось, пусть даже по соображениям личным. И я написал Александру Исаевичу Солженицыну. Разумеется, ни строкой, ни намеком не упоминая, что когда-то защищал эту его книгу, я писал о том, что русскую литературу мы не мыслим без его книг и журнал «Знамя» хотел бы и просит разрешения напечатать его роман «Раковый корпус». Одно письмо отправил почтой, другое — через верного человека, чтобы опустили там, в Америке. Удивительно быстро получил ответ:

«18.4.89

Главному редактору жур. «Знамя»

Г. Я. Бакланову

Многоуважаемый Григорий Яковлевич!

Ваше письмо от 31 марта получил сегодня.

И «Раковый корпус» и «В круге первом» уже отданы мною «Новому миру».

А вообще из моих книг первым на родине должен появиться «Архипелаг ГУЛАГ».

Всего доброго.

А. Солженицын».

И подумалось: э-эх!.. А как хорошо сказано в «Одном дне Ивана Денисовича»: «Брюхо-злодей, старого добра не помнит…»

Его душа, и боль, и совесть

Десятый и одиннадцатый номера журнала «Знамя» 1986 года, в которых мы печатали роман Александра Бека, по сути дела, и стали началом того журнала, который хотелось создать. Ныне уже не найти большинства писем и телеграмм, гневных, радостных, обрушившихся на нас. Многие читатели не знали, что автора нет на свете, и на адрес журнала писали ему. Вот телеграмма из Ленинграда, одна из немногих сохранившихся:

«Москва Тверской бульвар 25 редакция журнала Знамя

Александру Беку =

В последнем своем романе Вы переплюнули самого Солженицына Благодарю = Ефимов =»

Двенадцатый номер журнала, последний в году, чаще всего — бросовый. Помещают туда все, что накопилось, откладывалось на потом, поскольку славы не принесет, но есть обязательства перед авторами, и, вздохнув, печатают. Тем более что читатель никуда уже не денется, подписка закончена. Иногда этот номер отдают молодым.

Мы решили не снижать уровня, хотя портфель наш в то время был еще пустоват. И получился один из лучших номеров. В нем были рассказы Фазиля Искандера, еще не обремененного почестями, в такую пору пишется молодо, свежо. Был последний, если не ошибаюсь, рассказ Юрия Трифонова «Недолгое пребывание в камере пыток», стихи Давида Самойлова, очерк Елены Ржевской о маршале Жукове «В тот день, поздней осенью». Я уже писал, как трудно проходил через цензуру этот очерк. Но он вызвал еще и возмущенные письма отставных военных. Причина, оказалось, вот в чем: прочтя книгу Ржевской, в которой она рассказывала, как искали и нашли обгорелый труп Гитлера, маршал захотел встретиться с ней и поручил позвонить ей, назначить день и час. Но у Ржевской была путевка в Переделкино, куда она ехала работать. Прочтя все это в очерке, отставные военные возмутились: да кто она такая вообще? Как смеет? Ей от маршала звонят… Особенно досаждал нам один полковник. Он прислал огромное письмо с немыслимым количеством грамматических ошибок и восклицательных знаков, звонил неоднократно, грозил. По бессвязности того, что он писал, можно было предположить, это человек преклонных лет, про таких говорят: полковник — это тот, кто сидит и ждет, пока его догонит лейтенант. Но явился к нам далеко не старый человек спортивного вида, в кожаной куртке на меху с множеством застежек, «молний» и пряжек, в ондатровой шапке на голове: пришел забирать письмо. А пришел потому, что я попросил передать ему: если бы я сам в прошлом не был офицером, не уважал армию, я бы непременно опубликовал его безграмотное письмо. И он прибыл мгновенно. Вначале с напором требовал вернуть письмо, потом просил, сунув шапку под мышку, но видно было, этот не отступится, будет кляузничать. И на хорошем, понятном ему канцелярском языке было разъяснено, что письмо — это документ, получено, пронумеровано и возвращено быть не может. Письмо осталось у нас, божий страх — у него в душе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: