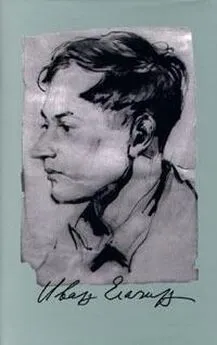

Петр Северов - Сочинения в двух томах. Том первый

- Название:Сочинения в двух томах. Том первый

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Днiпро

- Год:1980

- Город:Киев

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Северов - Сочинения в двух томах. Том первый краткое содержание

В первый том вошли: повести, посвященные легендарному донецкому краю, его героям — людям высоких революционных традиций, способным на самоотверженный подвиг во славу Родины, и рассказы о замечательных современниках, с которыми автору приходилось встречаться.

Сочинения в двух томах. Том первый - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

…Светлый лист ясеня, плавно кружа, опустился перед нами на стол, и Павел бережно прикоснулся кончиками пальцев к зеленым упругим прожилкам.

— Вот и за это благодарен… — Он осторожно передвинул лист в пятнышко солнца на столе. — Смотри, какое чудесное произведение искусства! Вырез этот узорный, обрати внимание, весь в пыли тончайшей и золотой. — И отодвинул лист, задумался, прижав его локтем. — Я, знаешь, часто вспоминаю Краснодон в отзвуках канонады, и как мы с тобой навещали Кошевых, словно бы ожидая невозможного… да, ожидая возвращения их Олега. Помнишь, славная бабушка сказала, что писатель — служба особая, самая строгая… Я не раз повторял эти слова. Но особенно мне запомнился тот вечер, когда у меня на дворе (там столик удобный стоял, и мы частенько за ним сиживали), когда у этого столика собрались шахтеры — все, как один, из подземной смены — черные, грязные, в мокрых робах, белозубые и веселые, и старший из них, усач бригадир, осторожно развернул обрывок ткани и положил на стол синеватую, влажную, словно бы дымящуюся от солнца, груду антрацита…

— Я хорошо это помню, Павел.

— В тот вечер мы долго сидели у стола. Не спалось, мечталось, верилось в большое счастье. Над городком уже спустилась ночь, а груда антрацита все мерцала гранями и словно бы горела… Я удивился: откуда этот свет? Но тотчас же понял: над нами сияла крупная звезда, и свет ее дробился, множился, возрастал в бесчисленных крупных, и мелких, и мельчайших изломах, в гранях антрацита. Тогда и появилось, промелькнуло название моей книги — «Заветная звезда». Но почему же мы все были так взволнованы? Что произошло тогда? Что случилось? Мир раскрывался таким простором, что сердце замирало и падало, как в детстве на качелях, а наши чувства не нуждались в анализе: мы знали самое главное, — что мы нужны.

Недавно я снова побывал в Краснодоне и вечером, освободясь от командировочных забот, снова разыскал маленький домик, в котором жил поэт. Дворик от разросшейся сирени стал теснее, стол и скамейки убрали, но калитка была все та же и знакомо, тоненько вскрикнула, когда я ее приоткрыл.

Из открытых окон квартиры доносилась музыка, — ее прервал голос диктора, а потом снова высоко и взволнованно запела скрипичная струна.

Я стоял у крылечка и слушал скрипку, а из открытого окна за мной спокойно наблюдала хозяйка.

— Вы кого-то ищете, товарищ? — спросила она без нотки тревоги, даже приветливо. — Быть может, я смогу помочь?

Я несколько растерялся и отступил от крыльца.

— Нет, вы не сможете помочь, хозяюшка. Я пришел проведать этот домик. Здесь когда-то жил мой друг…

— Инженер?

— Мой друг, хозяюшка, писал стихи.

Женщина стремительно выпрямилась в раме окна.

— Знаю! — голос ее прозвучал радостно. — Как же не знать? Да вашего друга здесь все пожилые люди помнят, а мой сынишка по памяти читает его стихи…

Створка окна приоткрылась шире, и на черном волнистом стекле синевато блеснула крупная искра. Я обернулся к источнику света, — где он? Высоко над крышей знакомого домика ровно сияла та добрая, заветная звезда.

В окрестностях сердца

Детству почти непременно свойственна тяга к странствиям. Она возникает у мальчишек невзначай — то ли с кликом журавлей в стылом весеннем небе, то ли с перезвоном ручейка. У иных она и проходит мимолетно: помечталось и забылось, будто в полусне. А у иных не проходит. Смутная страсть эта исподтишка завладевает сердцем, становится томительной, как болезнь, неотступной и тревожной, как влюбленность.

В детстве и отрочестве я сильно переболел этим недугом. Случалось, убегал из дому. Как только, бывало, засигналит капелью весна, тут и подкрадется беспокойство — зовет дорога. Иногда сам принимался корить и уговаривать себя, что не к добру она, тоска бродяжья, и все же не мог от нее избавиться — убегал. Мать сокрушенно жаловалась соседкам: самый меньшой, мол, весь пошел в деда, — тот почти сорок лет не расставался с бурлацкой артелью на Волге.

Она, конечно, не знала, что и эти ее слова тревожили в меньшом бродяжью струнку: как же ему не проведать славную дедову реку?

В раздольную летнюю пору у нас на шахтерском поселке погожими вечерами всегда звучали песни. Я с детства удивлялся песенной памяти земляков и той волшебной силе, что потаенно живет в людях и, вдруг пробуждаясь, выражается в песне. Быть может, по родовому дедовскому наследству мне особенно нравилась песня о Волге-реке, о Разине Степане и его удалых молодцах. Только прислушаться, прищурить ресницы — и вот она уже плещет, Волга, у моего крыльца, и плывут по ней расписные, расчудесные челны с полными ветра белогрудыми парусами. Как-то неприметно, неуловимо и эта кипучая стремнина реки, и седой утес над вспененными бурунами, и яркие пряничные челны, — все становилось живой и острой реальностью в слове песни, широкой и властной, летящей в синий вечерний простор.

Река моего детства — Сиверский Донец, пожалуй, пришлась бы Волге дальней и бедной родственницей. В наших местах, на выступе Донецкого кряжа, она даже не судоходна: мели, перекаты, затонувшие корчи. Но на песчаном откосе, на извороте русла, как память давних забытых событий, чернели шпангоуты двух баржей, и я с интересом осматривал их, ощупывал руками: когда и откуда они сюда приплыли и почему были здесь брошены? Накрепко засосанные песком, оплетенные сухими водорослями, принесенными в половодье, они пахли ракушками и смолой — грустным запахом давней своей дороги.

В третьем классе школы меня подстерегла география. Подстерегла и ошарашила открытием: оказалось, что черные извилистые ниточки на скучной, рыже-зеленой карте расширялись, и оживали, и становились дорогами речек и рек, устремленных к морю. И наша река — Донец — тоже, как рассказывала учительница, текла к морю. И, если вдуматься, даже каждый весенний ручеек, прыгающий с камня на камень, тоже торопился тем же маршрутом. А старые баржи, ребра которых торчали из песка, быть может, когда-то приплыли с моря и словно бы заблудились в нашем краю, среди звонких быстрин и тихих плесов.

Море звало нас, мальчишек с шахтерского поселка, и словом песни, и далью дорог. Мы еще не знали, что есть такое слово — романтика, но оно, конечно, появилось намного позже, чем сама эта страсть. И мы с приятелем не только строили планы странствий, но перешли к делам: раздобыли старую-престарую, заброшенную лодку и, не мешкая, тронулись в путь.

Берег, до черточки знакомый, а в минуту прощания неожиданно дорогой, вскоре остался позади, и вечерняя река, то совсем недвижная, то вся в узлах и сплетениях струй, то затененная вербами, с ленивой волной цвета растворенной синьки, то широко распахнутая в закат и похожая на густое пламя, открывалась торжественно, как тайна.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: