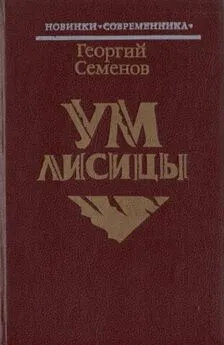

Георгий Семенов - Ум лисицы

- Название:Ум лисицы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Современник

- Год:1987

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Георгий Семенов - Ум лисицы краткое содержание

«Я убежден, что к читателю нужно выходить только с открытием, пусть даже самым малым», — таково кредо лауреата Государственной премии РСФСР писателя Георгия Семенова. Повести и рассказы, вошедшие в эту книгу, являются тому подтверждением. Им присущи художественная выразительность, пластика стиля, глубина и изящество мысли. Прозу Г. Семенова окрашивает интонация легкой грусти, иронии, сочувствия своим героям — нашим современникам.

Ум лисицы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Бродя по улочкам, которые то вверх вели, то вниз, я вышел к краеведческому музею. Музеи созданы не для меня: не люблю. А тут вдруг какое-то затмение нашло на мою голову. С неожиданным любопытством взглянул я на фасад приземистого здания и с заколотившимся сердцем потупился, рассматривая свои пожелтевшие от одуванчиков ботинки. Я словно бы сопротивлялся властной силе, повлекшей меня к этому зданию-склепу, к гробнице, пропахшей тишиной минувших веков, ржавым железом, тленом льняных одежд, тяжелой неподвижностью костей или бивней мамонта, кощунственной мертвечиной наформалиненных чучел животных, обитавших или поныне живущих в окрестных лесах и полях… Бог с ними, с этими останками! И да простят мне служители музеев, если я невежественным своим суждением нанес им незаслуженную обиду. Да и вряд ли кто-либо из здравомыслящих людей мог согласиться со мной в этом неприятии. Ибо что такое современный город, как не хранилище материальных, а стало быть, и духовных ценностей народа? Где еще сберечь в назидание потомкам все нетленные богатства, если не в музеях больших и маленьких городов? И как тут обойдешься без подвижнической деятельности музейных работников, по крупицам собирающих предметы былого быта народа и былой его культуры?

Все это так! Но тем не менее живет во мне упрямый противленец, будто все, что накоплено во всех музейных хранилищах, давным-давно известно мне и понятно, как если бы я жил на земле уже тысячи лет и сам когда-то пользовался вещами, какие мне показывает экскурсовод, начиная от каменного топора и бронзового наконечника стрелы до первой печатной книги и сохи. Всегда, когда мне поневоле приходилось бродить по музейным залам, я как бы узнавал эти вещи, лежащие не на своих местах, не там, где им положено было быть и где я их словно бы оставил ненадолго, чтобы снова поднять, когда нужно, топор или взяться за соху. Меня всегда беспокоило и тревожило странное чувство причастности ко всему, что лежало под толстыми стеклами и к чему прикасались когда-то мои руки. Нервы мои не выдерживали, и я незаметно для экскурсовода выходил из музея на улицу, чтобы отдышаться и прийти в себя.

Может быть, потому я и не люблю музеи. Мне всегда чудится, будто сделанные мною и мне принадлежащие вещи, про которые я забыл, кто-то заботливо подобрал, не спрося у меня разрешения, и выставил напоказ, уверяя, что ими пользовались наши пращуры. Какая-то мистика преследует меня, когда я хожу по тихим музейным залам.

Тревожное предчувствие остановило меня и на этот раз, хотя я и не переступил порога городского музея.

Площадка перед ним, густо затянутая сочной травой, в которой жарко светились прохладные и пушистые цветы одуванчиков, была похожа на старый церковный дворик с протоптанными тропами, с кустами желтой акации, с покосившейся чугунной решеткой на серых столбах из песчаника.

Взгляд невольно искал могильную плиту или крест, и я припомнил вдруг заброшенную и полуразрушенную церквушку в Переславле-Залесском, неподалеку от Плещеева озера, мимо которой спешили мы с другом на утиные охоты. Резиновые наши сапоги, чавкая в грязце осенней дороги, выносили нас вдруг на каменные плиты, втоптанные в дорожную хлябь, будто кто-то вымостил ими спрямленный путь к озеру. Мы торопились утолить свою страсть, которая ослепляла наши души, и шагали по грязным плитам, зная, увы, что под ними лежат останки усопших, что церковно-славянской вязью высечены на камне непонятные словеса, заляпанные разжиженной жирной землей… Вспомнил и другие камни, вывороченные дорожными строителями, ремонтировавшими асфальтовое покрытие московского переулка. Гранитные брусья, которыми был выложен бортик тротуара, кольнули вдруг сердце отполированными плоскостями с вознесенными к небу полустертыми словами. «Да приидет ца…» — взывал обтесанный обломок надгробной гранитной плиты с исчезнувшего московского кладбища, лежащий теперь под ногами прохожих.

Все на свете подвержено тлену или разрушению. Равнодушная природа вырывает из рук человека созданные им памятники самому себе, превращая их в прах и обломки. Произведения человеческих рук, сотворенные его гением на века, изваянные в камне, отлитые в бронзе и чугуне, с момента наивысшего своего совершенства начинают стремительный путь к самоуничтожению, к хаосу, к изначальному состоянию, словно земля, вода и воздух, восстав на борьбу с человеческим разумом, дерзнувшим поспорить с самой природой, возвращают себе свое. Жизнь одного человека так коротка и быстролетна, что он не успевает заметить исчезновения вещей, сделанных даже задолго до его рождения, и умирает с сознанием вечной неколебимости вещественного мира, который окружал его при жизни… Но что, как не промельк, для вселенского времени тысячелетия, которыми человек отмечает возникновения и гибели цивилизаций на Земле?

Все бренно. И лишь слово, произнесенное и услышанное, будет жить вечно. Сердце и душа человека не очерствеют и не устанут творить добро на земле, ибо высшее добро — есть Слово.

Под ветвями раскидистой акации, в нежной зелени игривых листьев, чернел четкой гранью угла шлифованный камень. Это был невысокий постамент, утопающий в зелени одуванчиков. Синеватый блеск был разлит по его поверхности, как синий цвет побежалости на ружейных замках с глубинным, прихотливым рисунком…

В шевелящихся на ветру ветвях чирикали воробьи, камень был забрызган белым их пометом.

Я с удивлением увидел на верхней его плоскости четыре глубокие язвы, забитые старой ржавчиной. Увидел слова, сбегающие по вертикальной плоскости. Позолота стерлась, оставив мутный след в канавках некоторых букв…

Я читал с замиранием сердца эти слова и не верил глазам: на постаменте стояла когда-то отлитая из металла фигура охотничьей собаки, судя по надписи, это была русская псовая борзая по кличке Угар. Он прожил на свете девять лет конца прошлого века, из-под него было принято два волка, затравлено им было много лисиц и зайцев, о чем подробно сообщалось в длинном перечне полевых заслуг. Родился, прожил девять лет, прославившись на всю округу резвостью и злостью, прославил и без того, наверное, славного своею охотой губернского помещика, богатого и лихого человека, прожигавшего жизнь в чаду неуемных страстей; нарезвился вдоволь, дважды выходя победителем в схватке с волками, и сгорел на десятом году жизни — пал, как было высечено на камне. Случилось ли это в поле, или какая-нибудь болезнь одолела Угара — об этом никто никогда уже не узнает. А может быть, коварство завистливого соседа, не пережившего славы чужой собаки, погубило Угара? Все может быть! И напрасны гаданья.

Можно только в воображении представить себе бронзовую или чугунную собаку, запечатленную скульптором, судя по тем язвам на камне, скачущей, сжатой в пружинистом толчке для нового маха, для смертельного того броска, который бегуны называют спуртом, в последнем том напряжении физических сил, когда знаменитый волкодав Угар в летящем своем скоке первым из стаи настигал серого разбойника и ударом груди валил его с ног, вступая в схватку с матерым хищником.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Георгий Смородинский - Тень девятихвостой лисицы [СИ]](/books/1144766/georgij-smorodinskij-ten-devyatihvostoj-lisicy-si.webp)