Леонид Ливак - Собрание сочинений. Том II

- Название:Собрание сочинений. Том II

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Ливак - Собрание сочинений. Том II краткое содержание

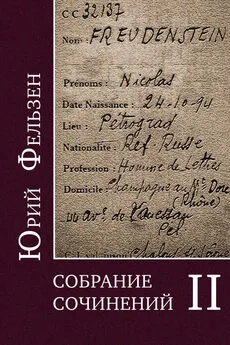

Юрий Фельзен (Николай Бернгардович Фрейденштейн, 1894–1943) вошел в историю литературы русской эмиграции как прозаик, критик и публицист, в чьем творчестве эстетические и философские предпосылки романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» оригинально сплелись с наследием русской классической литературы.

Фельзен принадлежал к младшему литературному поколению первой волны эмиграции, которое не успело сказать свое слово в России, художественно сложившись лишь за рубежом. Один из самых известных и оригинальных писателей «Парижской школы» эмигрантской словесности, Фельзен исчез из литературного обихода в русскоязычном рассеянии после Второй мировой войны по нескольким причинам. Отправив писателя в газовую камеру, немцы и их пособники сделали всё, чтобы уничтожить и память о нем – архив Фельзена исчез после ареста. Другой причиной является эстетический вызов, который проходит через художественную прозу Фельзена, отталкивающую искателей легкого чтения экспериментальным отказом от сюжетности в пользу установки на подробный психологический анализ и затрудненный синтаксис. «Книги Фельзена писаны “для немногих”, – отмечал Георгий Адамович, добавляя однако: – Кто захочет в его произведения вчитаться, тот согласится, что в них есть поэтическое видение и психологическое открытие. Ни с какими другими книгами спутать их нельзя…»

Насильственная смерть не позволила Фельзену закончить главный литературный проект – неопрустианский «роман с писателем», представляющий собой психологический роман-эпопею о творческом созревании русского писателя-эмигранта. Настоящее издание является первой попыткой познакомить российского читателя с творчеством и критической мыслью Юрия Фельзена в полном объеме.

Собрание сочинений. Том II - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Все это ничтожно и мелко – я, разумеется, к Леле не обращусь и Павлика не стану оговаривать, что было бы теперь, после свадьбы, запоздалой и бесполезной жестокостью – но замалчивание таких возражений, такая гневная, скрытая горечь, такая раскаленно-немая духота оказалась нечаянным поводом для множества мыслей о прошлом, к тому же прилежно додуманных в особой отрешенно-медлительной и вдохновляющей «атмосфере болезни», в одинокие, тихие, пустые вечера. Эти упорные, трезвые мысли, с безжалостным «подведением итогов», возникают сравнительно редко или же сразу незаметно вытесняются, когда – не болея ничем, не заботясь, не помня о здоровье – мы равноправно участвуем в жизни и как-то проще смотрим на мир, обыкновеннее, пристрастнее, грубее, но сейчас я ко всему подхожу неторопливо, смягченно, со стороны, и вот естественно падает гнев, первоначально меня вдохновивший, и на самые трудные вопросы при желании можно найти безутешно-правдивые и точные ответы. Их полноте нисколько не вредит преувеличенное мое благородство, неумолимая строгость к себе, снисходительность в оценке других: мы так наивно собой упоены, что даже при этих условиях равновесие еще не достигается, и есть какая-то прелесть и сила в подобной стоической внутренней позе, в соединении терпимости и мужества, в бесконечной готовности каждого щадить, не ожидая, не требуя пощады.

Вся моя молодость и зрелые годы были мучительно-возвышенно-сложны – я одинаково шел напролом, когда ненавидел и любил, затем, утомленный, добившись покоя, и от него старался уйти, а главное, я не довольствовался половинчато-скупыми отношениями, какими обычно люди довольствуются, и непомерно тяжело ощущал свое с ними явное несходство: мне казалось непонятным их умение скользить по событиям, внутренне разбрасываться, отвлекаться от самого нужного, чем-то искусственным себя утешать и мириться со всякой неудачей, и меня удивляли – огорчая – возлюбленные, немногие друзья, то устало, то резко уклонявшиеся от моих напряженных усилий, сосредоточенных всегда на одном, я нелепо отчаивался в их верности и не раз им пытался внушить непрерывную свою одержимость, но именно этой своей непрерывностью больше всего их как-то пугал, и каждый раз, после долгой борьбы, я печально в себе замыкался, подавляя брезгливую горечь, продолжая беспомощно любить (уже обостренно-безнадежно), лишь иногда возмущаясь судьбой, меня избравшей для бессмысленных опытов. Я стремился к воплощению в реальности тех любовных и дружеских чувств, которые были мне суждены, со всей их неуступчивой страстностью, и невольно переносил на окружающих непримененную в любви теплоту, однако в лучшие, редкие дни таких – мимолетных – воплощений я по-детски хотел осчастливить еле знакомых, случайных собеседников и нуждался в их ответной доброжелательности: у нас причудливо-тесно сплетаются чужое, общее – и близкое, свое – и мои самодовлеющие чувства не однажды во мне вызывали отраженную, всем предназначенную (из благодарности, порою от избытка) неистощимую душевную щедрость. По-видимому, ей предстоит еще разрастись, оторвавшись от истоков, постепенно мной овладеть, как бы «окрасить» всё мое будущее – заблаговременно, вслед за другими, я должен «переставляться на старость», заменяя эгоистически-личное великодушно-высоким и жертвенным: ведь это – единственная радость, нам доступная перед концом, и значит, опять-таки и в ней есть оттенок чего-то эгоистического. И я снова жалко теряюсь в неустранимой нашей раздвоенности, в колебаниях и вечных переменах – от себя к окружающим и к миру и от мира, от праздности, к себе. Неизбежность этих колебаний мне представляется всё же законной – нам равно и смертельно необходимы любовно-созерцательная замкнутость (изучая, творя, упиваться собой) и человеческая властная поддержка, ради которой мы идем на притворство, на лицемерие, на злостный обман, и в которой можем найти – пускай неполную – разгадку нашей сущности: так, мы часто к людям относимся чересчур терпеливо и терпимо, с какой-то напускной предупредительностью, и слитком лестно о них отзываемся (в расчете, что им передадут) не только для практических целей, из сострадания, прося о сострадании, но и от горького страха одиночества – и у других нам таинственно-враждебного – от надежды на кого-то опереться или же быть чьей-то длительной опорой. И как ни откровенно-эгоистичны первоначальные наши побуждения, мне кажется, в такие минуты мы выходим из темного строя вселенской жизни, бездушной и хищной, мы бываем (себе несомненно во вред) благороднее, участливей, нежнее, просто смелее и Бога, и судьбы, сопротивляясь повелительным инстинктам соревнования, стяжательства, зависти, желая видеть спасение там, где оно едва ли достижимо – в добровольной нашей беззащитной и круговой поруке доверия…

Но иногда в оскорбительно-грустные часы падения, душевной усталости, особенно утром, зимой, после ночных оживленных разговоров и беззаботно-веселого подъема (от кофе, от женщин, от вина), в часы уныния, тупости, лени, я злобно-скептически далек и этим возвышенным свойствам, и гордости за наше «безумие», и всему «патриотизму человечества», и каждое сделанное нами усилие смягчиться, кого-то смягчить, мне представляется легко объяснимым – попыткой приспособиться к отчаянию, задабриваньем, похожим на взятку. В такие безотрадные часы я лишаюсь обычной уверенности, что осмысленно, по-своему, живу и что любовное мое напряжение, весь лихорадочно-жаркий мой пыл создают как бы взрывчатую энергию, которая мной руководит, и гнетущее это сознание непоправимой внутренней бедности, зависимости от внешних мелочей, от случайных привязанностей и взглядов, острее меня задевает, чем бесцельные (в таком состоянии), отвлеченно-холодные «общие вопросы». Невольно в эти часы я начинаю задумываться о прошлом и нахожу всё новые доказательства своих неудач или слабостей, какой-то своей неодаренности, и может быть, не очень ошибаюсь: ведь при упорстве, мной обнаруженном, я не сумел ни разу добиться того, к чему годами стремился, и многие мои поражения вызывались не чрезмерностью требований, но беспомощной вялостью порыва, и для меня унизительнее всего, с наибольшей наглядностью меня разоблачают чисто мужские мои похождения, не отягченные примесью романтики. Я не знаю, не жду, не испытал безрассудной физической страсти, готовой на риск и на жертвы, способной вынести любые издевательства, подвергнуться смертельной опасности и, если надо, «перешагнуть через трупы» – я слишком осторожно-боязлив и до этого себя не допущу – но и с теми неяркими женщинами, которые меня привлекали, между прочим, «нормально», поверхностно, и с ними я всё же бывал непростительно-постыдно-неловок. Моего дон-жуанского, тяжелого притворства нередко хватало на то, чтобы возникло подобие интимности, приятной, заманчивой игры – и вскоре (от робости, от лени) незаметно у меня происходила перестановка на пресную дружбу, и эту дружбу я принимал с досадой и тайным облегчением. Такое двойственное чувство поймут еще неопытные юные кокетки, беспокойно флиртующие «верные жены», и пожалуй, нечто похожее говорила мне Леля о себе, когда я слегка ее дразнил полуобидным словечком «allumeuse»: «Скажите проще и я соглашусь – блудлива как кошка, труслива как заяц», – и она же, с искренней горечью (за меня и, конечно, за себя), не однажды мне ставила в пример победы, ухаживания Павлика, его покорно, привычно ревнуя и ему восхищенно завидуя («Нужно стараться – не то, что мы с вами»). Правда, я мог бы возразить, что Павлику «не нужно стараться», что у него как бы врожденный успех, а у меня постоянные препятствия – безденежье, слепая, неизлечимая влюбленность – но в чем-то Лелины упреки неизвинительно мною заслужены: я уступал во всякой борьбе, я радовался всякому предлогу для поспешных своих отступлений и теперь – как стареющие «верные жены» – хотел бы упущенное нагнать. Едва ли не самое позорное, что и все мои любовные романы, в этих записях столь возвеличенные и меня целиком пересоздавшие, мне сперва были как-то навязаны, что им предшествовал толчок со стороны, чуть не приказ или внушение той, кого я впоследствии любил: недаром каждую из трех моих «подруг» так обоснованно, так долго смущали мои признания, действительно ложные, на которых я, однако, настаивал – от малодушия, из вежливости, от жалости, после вина от пьяной умиленности, иногда и от внутренней неясности, от предвидения каких-то возможностей. Затем, неизбежно и сразу, это ко мне глухое недоверие – из-за моей неожиданной ответности – сменялось коротким временем счастья, безупречных и равных отношений, восторженной взаимной благодарности, и тогда уже я перебарщивал, унижался, просил, не доверял. Так, несомненно, было и с Лелей – я даже считал ее виновницей моего безнадежно-убогого смирения, возмущаясь и не помня о прошлом, неумолимо ею же вытесненном, но сейчас, как всегда в ее отсутствии, у меня с этим горестным прошлым возобновляется кровная связь, и постепенно я убеждаюсь, что напрасно Лелю обвинял и что скорее она переняла мои давнишние печальные свойства – непротивления, пассивности и слабости. И всё же не иллюзия, не выдумка – жизненно-страстная моя полнота, но что-то неуловимо порочное ей мешает проявиться вовне, тот избыток желаний и требований, который нельзя упорядочить и который, от каждой неудачи, от каждой бессильно-злопамятной обиды, еще непомерно растет и наконец трагически взрывается. Однако и под тягостным гнетом таких необузданных желаний, не находящих, во что разрешиться, и не подавленных холодной головой, в испуге перед жизнью и людьми (вот основная причина всего – бездеятельности, робости, лени), я сохраняю веселую беспечность и в эту самую минуту упоен знакомой умственно-душевной лихорадкой и как-то вынужден к Леле обратиться, к ней отнести и ей посвятить свое напряженно-высокое волнение:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: