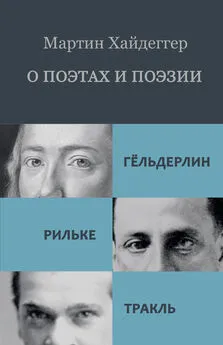

Мартин Хайдеггер - О поэтах и поэзии: Гёльдерлин. Рильке. Тракль

- Название:О поэтах и поэзии: Гёльдерлин. Рильке. Тракль

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Водолей

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91763-378-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мартин Хайдеггер - О поэтах и поэзии: Гёльдерлин. Рильке. Тракль краткое содержание

О поэтах и поэзии: Гёльдерлин. Рильке. Тракль - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Так что предпринимаемая здесь попытка указания на ее местность может довольствоваться немногими строфами, стихами и строками. Неизбежна иллюзия, будто при этом мы действуем произвольно. Однако в своем выборе мы руководствовались следующим намерением: достичь местности творения поэта посредством своего рода молниеносного прыжка.

Одно из стихотворений сказывает:

Это – душа, на Земле чужестранка.

Эта фраза перво-наперво ввергает нас в привычное представление. Она представляет нам Землю как нечто смертное в смысле преходящего. Душа же, напротив, является в качестве непреходящего, неземного, сверхъестественного. Душа, со времен Платонова учения, принадлежит к сверхчувственному. Если же она являет себя в чувственном, то лишь потому, что ее туда нечто забрасывает. Здесь, «на Земле», она не в своей тарелке. Она не принадлежит Земле. Душа здесь «чужестранна», нечто чужое, пришелец (ein Fremdes). Тело – темница души, если не нечто более худшее. Так что душе, очевидно, не остается ничего другого, как по возможности поскорее покинуть эту сферу чувственного, – сферу, которая, рассматриваема платонически, есть неистинно-сущее, всего лишь преходяще-тленное.

Но какова странность! Ведь строка

Это – душа, на Земле чужестранка, –

звучит в стихотворении, название которого – «Весна души» (149) [32] Нумерация страниц дается по первому тому («Стихотворения») собрания сочинений Тракля, вышедшему в издательстве Отто Мюллера в Зальцбурге, шестое издание, 1948 год. (Сноска М. Хайдеггера) .

. О неземной, сверхъестественной родине бессмертной души в нем нет ни слова. Это заставляет нас призадуматься и обратить внимание на язык поэта. Душа: «ein Fremdes» (нечто чужое, постороннее). В других стихотворениях Тракль часто и охотно пользуется той же языковой формой: «смертное», «смутное», «одинокое», «отжившее», «больное», «человеческое», «бледное», «мертвое», «молчащее». Эта лингвистическая форма, даже если забыть о различиях между соответствующими конкретными значениями, не всегда обладает одним и тем же смыслом. «Одинокое», «чужое», «постороннее» подразумевает нечто изолированное, уединенное, иногда оказывающееся тем «одиноким», что в силу случайности становится в том или ином отношении «чужим», «посторонним». «Постороннее» этого рода может быть вообще включено в категорию посторонних (чужих) вещей и там оставлено. Представляемая так, душа была бы лишь одним среди многих других случаев посторонности, чужести.

Но что значит «fremd» (чужой, чуждый, нездешний, иной, посторонний, неизвестный)? Под непривычно-чужеродным обычно понимают нечто неблизкое, не заслуживающее доверия, то, что не нравится, что скорее даже обременяет и тревожит. Однако «чужой» (fremd), древневерхненемецкое « fram », собственно означает: куда-нибудь вперед, по пути в…, навстречу тому, что оставлено впереди. Чужое, постороннее, иное, нездешнее (das Fremde) странствует впереди. Однако оно отнюдь не блуждает бессмысленно, лишенное всяческого предназначения. Постороннее, чужое стремится отыскать местность, где оно могло бы пребывать странствующим. «Постороннее», едва приоткрыв ее для себя, уже следует зову на пути к ее достоянию.

Поэт называет душу «чужестранкой на этой Земле». Но место, куда она в своем странствии еще не смогла добраться, как раз и есть Земля. Душа впервые ищет Землю, отнюдь не бежит от нее. Странствуя, отыскивать Землю, чтобы себя на ней поэтически выстраивать и жить; и именно таким образом впервые суметь спасти Землю в качестве земли – таково наполнение сущности Души. И все же душа не является прежде всего душой и лишь затем, по неким иным причинам, еще и чем-то не принадлежащим Земле.

Строчка:

Душа – чужестранна на этой Земле, –

вернее выражает сущность того, что зовется «душой». Эта фраза ничего не сообщает о будто бы в ее сущности уже познанной Душе, равным образом и о том, что будто бы, в качестве дополнения, следовало лишь установить, что Душе нанесло удар нечто ей несоразмерное и потому поразительно-чуждое, и оттого не может она найти на Земле ни приюта, ни утешения. Вопреки всему этому Душа, будучи душой в сердцевине своей сущности, «чужестранна на этой Земле». И потому она продолжает находиться в пути и, странствуя, следует влечению своей сущности, своего существа. Между тем нас одолевает вопрос: куда, в каком направлении было позвано то, что в прокомментированном смысле есть «Постороннее», Чужое? Ответ дан в третьей части стихотворения «Грезящий Себастьян» (107):

О, как тихо движение вниз по синей реке.

Оживляешь забытые смыслы, а в зеленых ветвях

дрозд запел, увлекая Чужое в закат.

Душу позвали на запад, в закат. Ах, вот как! Душе следует закончить свое земное странствие и покинуть Землю? Однако в названных стихах об этом нет и речи. И все же они говорят о «закате», «западе», «гибели» (Untergang). Всё так. Однако названный здесь закат не есть ни катастрофа, ни погибельное исчезновение. То, что плывет вниз по синей реке и тонет,

Тонет в покое и в молчании.

«Просветленная осень» (34)Что это за покой? Покой покойника. Но какого именно? И в каком молчании?

То душа, но как же она чужестранна на этой Земле!

Стих, которому принадлежит эта строка, продолжается следующим образом:

…Духу подобна, брезжит

сумеречная голубизна сквозь загубленный лес…

А перед этим названо солнце. Шаги Чужестранно-постороннего уходят в сумерки. «Брезжащая сумеречность» означает прежде всего наступление темноты. «Брезжит сумеречная голубизна». Темнеет, помрачается голубизна солнечного дня? Голубизна, исчезающая ввечеру в пользу ночи? Однако «сумеречность» отнюдь не обязательно есть уход дня как гибель его света в наступающем мраке. Сумеречность вообще-то отнюдь не обязательно означает заход, закат (Untergang). Ведь и утро сумеречно, утро тоже брезжит. Им начинается день. Сумеречность есть также и восход. Голубизна брезжит над «загубленным», громоздящимся, поваленным лесом. Синева ночи восходит ввечеру.

Синева брезжит «духоносно» (geistlich). Сумеречность, сумерки характеризуются «духоносностью» (das Geistliche). Что именно подразумевается под многократно упоминаемой «духоносностью», «священством» (Geistliche), о том нам еще предстоит подумать. Сумерки – склон солнечного пути. Отсюда: сумерки – склон дня, равно как и склон года. Последняя строфа стихотворения, озаглавленного «Истаяло лето» (169), гласит:

Зеленое лето столь тихим

внезапно стало; шаги чужеземца

так звучны в пространстве серебряной ночи.

Запомни тропы его дикой синего зверя,

блаженного пенья лет жизни его духоносных!

В стихотворении Тракля вновь и вновь повторяется это «so leise» (тихо, чуть слышно). Кажется, что «leise» обладает лишь одним смыслом: едва заметное для слуха. Именно в этом значении названное входит в наши представления. Однако «leise» означает «медленно»; gelisian означает «скользить». Медленное (тихое) есть ускользающее. Лето ускользает в осень, в вечер года.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: