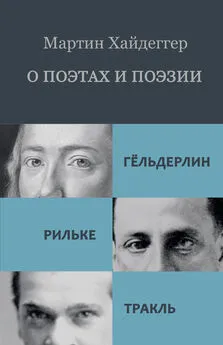

Мартин Хайдеггер - О поэтах и поэзии: Гёльдерлин. Рильке. Тракль

- Название:О поэтах и поэзии: Гёльдерлин. Рильке. Тракль

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Водолей

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91763-378-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мартин Хайдеггер - О поэтах и поэзии: Гёльдерлин. Рильке. Тракль краткое содержание

О поэтах и поэзии: Гёльдерлин. Рильке. Тракль - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Разумеется, такой диалог со вселенским Центром ведут лишь избранные одиночки. Остальные «загораживают мир собой, а природу ставят перед собой» как какой-нибудь шкаф или автомашину. Современный человек всё и вся превратил в объект и в объекты, разорвав саму возможность «чистой связи». Именно это Хайдеггер видит как следствие внедряющейся сущности техники. (Сущность техники появилась раньше самой техники. Техническая продукция есть «организация этого разрыва» человека с Открытостью и с чистой связью, с «неслыханной сердцевиной Сущего»). Идеологизм в религии есть один из серьезных толчков человека в сторону от корней естественной религиозности. В книге о Гераклите Хайдеггер пишет: «Христианство – которое вследствие "технической" идеи сотворения мира, выступающей в нем предметом веры и учения, с метафизической точки зрения является одной из главных причин возникновения современной техники – самым серьезным образом способствовало господству саморефлексии субъективности и потому именно оно, христианство, никак не может содействовать преодолению этой рефлексии. Разве можно как-то иначе объяснить историческое банкротство христианства и его церкви в новоевропейской истории? Разве нужна Третья мировая война, чтобы в этом убедиться?» Появление психологии как науки стало одним из грозных симптомов смертельного недуга человечества. Душа как искони принадлежная сфере божественного окончательно слилась с сущностью техники.

Все связи человека в новую эпоху стали прагматическими, шкурническими, в том числе и эстетическими. Что же толкнуло людей на этот призрачный мутный путь, путь непрерывного самоутверждающегося производства? Самоотдание своим эгоцентрическим желаниям-хотениям. Чувствуя себя отдельным и изолированным, вне ответственности перед реально высшим, человек отдался похотям своего разраставшегося эго. Ведь смысл изначального общения с богами заключался не только в окрыляющем счастье общения с более высшим существом (и существами), нежели ты сам, с более знающим и мудрым, но в отрезвляющем понимании иерархичности вселенной, где человек отнюдь не ее венец. Позднейший бунт своеволия, поднятый человеком, наглядно показал, что в качестве отдельной монады, вне постоянной поддержки богами, человек стоять и выстоять не может, он падает в грязь лицом. С ним происходит это именно потому, что ему многое дано, дано множество задатков и каналов познавания. Самостоятельно он не в состоянии справляться с множественностью зовов и соблазнов, кипящих потенциально внутри его психэ. Сам замысел Единого о человеке был замыслом о божественном диалоге, сущность которого гениально уловил Гёльдерлин. Не случайно о возврате диалога с богами мечтают самые выдающиеся умы и сердца, а не самые убогие. Именно сущность человека, искомая изначальность самого проекта человека (проекта как такового) заключена в необходимости присутствия богов (Бога) в жилище человека, и в той мере, в какой Хайдеггер называет язык домом бытия, нам данного, это божественное присутствие, это особое сияние должно осуществляться в нашем языке. И это есть главное дело настоящих поэтов. Человеческий образ лишь тогда человеческий, когда он божествен. Если же он не божествен, не несет в себе сакрального сияния, тогда он отвратительно внечеловечен. Собственными средствами человеку не справиться со своей судьбой именно потому, что его судьба – разговор и чистая связь .

Человек переиначил проект самого себя. Вместо восприятия того, что диктует неслыханная сердцевина Сущего , он занялся производством предметов, превратив и себя в предмет. «Названное здесь Хотение – это та устремленность-к-успеху, та победительность, чей умысел-проект уже поставлен миром в качестве совокупности изготавливаемых предметов. Это хотение определяет существо новоевропейского человека, хотя он вначале и не осознавал всех этого хотения последствий…» Сегодня, делает вывод философ, уже «сама сущность жизни вынуждена поставлять себя техническому производству». Человек сегодня сам лишил себя защиты и идет в гибельность. Сам «мир стал поврежденно-скверным». «Опасность состоит в той угрозе, которая подкрадывается к самой сущности человека в его отношении даже к бытию». Погибельна даже не столько атомная бомба, пишет Хайдеггер в 1946 году. «То, что давно уже грозит человеку смертью и притом смертью самой его сущности – это неограниченность его голого хотения в смысле преднамеренной победительной устремленности-к-успеху во всем…» Поразительно, насколько вперед заглядывал философ, ведь массовое торжество лозунга «я хочу!» с акцентом на право каждого быть успешным и исключительным случилось уже в наше новейшее время, когда безумие эгоцентрики, отменяя последние крохи стыда, превосходит всякий «полет фантазии». Конечно же, дурной.

Хайдеггер справедливо подчеркивает, что Рильке было свойственно осуществлять смиренное служение, а не проективную самостную волю. Это следует из интуитивного понимания изначального (нормального, пребывающего в истине) состояния мира. Поэты-в-истине занимаются крайне рисковой работой: черпают из бытия. «Создавать – значит черпать. Черпать из источника означает: принимать натекающее и приносить воспринятое. Более рисковая отвага того, кто послушен в служении намеревания, не делает ничего. Она воспринимает и передает воспринятое. Она приносит до тех пор, покуда воспринятое не развернется во всей своей полноте. Более рисковая отвага свершает, осуществляет, но не производит…» Это словно бы парафраз из Лао-цзы. Одновременно это прямой комментарий завета, выработанного для себя Райнером Рильке: «Вслушивание и послушание!»

Когда Хайдеггер говорит об отваге редких поэтов-сказителей, я задаю себе вопрос: а возможна ли вообще какая-либо отвага в эстетической сфере, не находится ли всякая истинная отвага на пути к преодолению поэтом своей этической немощи? Даже не к преодолению комплексов в своих отношениях с социумом. Не есть ли истинно поэтическая отвага – не отвага к писанию тех или иных стихов (романов, картин и т. д.), а отвага к «поэтическому жительствованию» в том смысле, как это понимал Гёльдерлин? Эстетическими отвагами двадцатый и двадцать первый века переполнены, равно отвагами безопасно-отважных жестов в сторону социума. (История поэзии эпохи Сталина – особая статья, и здесь Мандельштам, безусловно, отважно-рискующий из когорты, воспетой Хайдеггером). Но существовали ли отважные поэты, определяющие для себя кощунством и деградацией каждый день, прожитый вне общения с богами? Прожитый не в вербальном, но в экзистенциальном пространстве. Отнюдь не случаен кризис Рильке 1914 года, когда он поставил себе задачей Herzwerk, то есть сердечную работу (внутреннее делание) как главную творческую задачу. Не входит ли всякий истинный поэт в зону тех к себе вопросов, где немота становится неизбежной, но в качестве не эмпирической немоты, а изначального молчания в ареале дао?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: