Сергей Бунтовский - История Донбасса. От первых людей до современности

- Название:История Донбасса. От первых людей до современности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Ридеро

- Год:неизвестен

- ISBN:9785448351945

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Бунтовский - История Донбасса. От первых людей до современности краткое содержание

История Донбасса. От первых людей до современности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Найти общий язык двум группам беглецов не удалось, так как прибывшие ранее некрасовцы не спешили делиться с нежданными соседями своими землями и главное – территорией для рыболовства, бывшего главным источником дохода для обитателей этих мест. Между казаками начались столкновения, быстро перешедшие в кровопролитную войну. Сначала донцы уверено побеждали и даже дважды сжигали Катерлец, где располагалась новая Сечь. Однако в 1811 году усилившиеся казаки Задунайской Сечи перешли в наступление. Война отличалась крайней жестокостью с обеих сторон: некрасовцы не брали пленных, а запорожцы безжалостно вырезали женщин и детей в некрасовских поселениях. В конце концов, через два года эта кровавая вакханалия закончилась изгнанием некрасовцев.

Наступил расцвет Задунайской Сечи, которая теперь насчитывала более 10 тысяч человек. Сюда сбегали искатели удачи из Австрийской и Российской империи, приходили люди, имевшие проблемы с законом или просто неспособные устроиться в мирной жизни.

В 1821 году греки подняли восстание против власти султана, и пять тысяч задунайских казаков во главе с кошевым Семеном Морозом были брошены на усмирение восставших. Казаки приняли участие в нескольких битвах и понесли серьезные потери, из-за чего их моральный дух сильно упал. В результате среди них возникла серьезная группировка, считавшая, что чем бесславно погибать за интересы Стамбула, лучше вернуться в Россию.

В 1828 году во время очередной русско-турецкой войны новый кошевой атаман Осип Гладкий с большей частью Задунайской Сечи перешел на сторону России. Новые подданные получили прощение и активно участвовали в войне против вчерашних товарищей. За проявленное мужество десять казаков были награждены Георгиевскими крестами, а сам Гладкий получил чин полковника. Зато судьба тех казаков, которые остались верными Турции, сложилась печально: их Сечь была сожжена, часть казаков казнена, а оставшиеся были разоружены и сосланы на каторгу.

После окончания войны казаки Гладкого получили для проживания земли на северном берегу Азовского моря между Бердянском и Мариуполем и составили новое войско – Азовское. Наказным атаманом войска, насчитывавшего вначале две с половиной тысячи человек, стал Осип Гладкий. Представители задунайской старшины, прибывшие на новое место, получили сначала права зауряд-офицеров, т.е. военнослужащих, занимавших офицерские должности, но не имевших соответствующего чина, а в 1837 году они сравнялись в правах с офицерами других казачьих войск.

Офицер Азовского войска. рисунок 19 века

Из-за малочисленности нового войска в число казаков были включены и неказаки, жители Петровского посада, Новоспасовского села и Стародубовской станицы. Также в Азовское войско были командированы кадровые армейские офицеры, которые должны были «подтянуть» уровень военной подготовки казаков до общеимперского уровня.

Азовский казак. рисунок 19 века

Главной задачей Азовского войска стала борьба с контрабандистами на Черном море, которое казаки патрулировали на баркасах.

Три десятилетия на территории современных Володарского и Первомайского районов Донецкой области существовало это войско, но в 1865 году по решению правительства Азовское войско было упразднено. При этом часть казаков переселилась на Кубань, сохранив свой статус, а часть осталась в Донбассе, превратившись в простых крестьян и мещан.

Рождение промышленности

Оружейная столица Донбасса

В восемнадцатом веке Донбасс начал постепенно превращаться из Дикого поля в обжитой регион. Переселенцы из центральных губерний России и из-за рубежа оседали вдоль рек, основывая новые села и хутора. Присоединение Крыма и прекращение татарских набегов сделало жизнь в регионе безопасной, а открытие угольных залежей подстегнуло развитие промышленности.

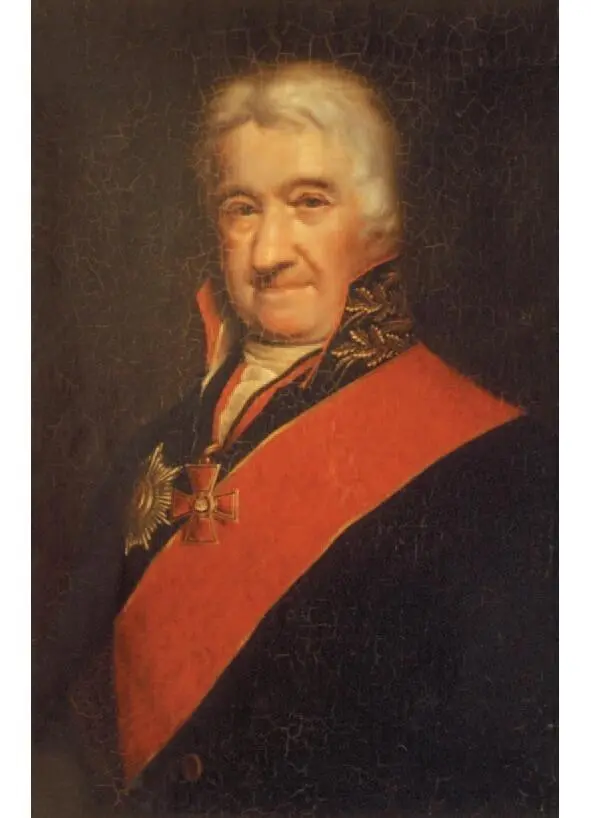

Кроме того, выход России к Черному и Азовскому морям потребовал создания тут сильного флота и военно-морских баз. Это, в свою очередь, стимулировало развитие местного военного производства, для которого необходимо было много металла. Доставлять его с Урала было слишком дорого и долго, поэтому по поручению русского правительства шотландский инженер Чарльз Карл Гаскойн в 1794 году подготовил проект постройки металлургического (чугунолитейного) завода на берегу реки Лугань. Тут должны были плавить железную руду, которую нашли рядом, недалеко от сел Городища и Петропавловка. Для обеспечения завода топливом в 1795 году на территории современного Лисичанска был заложен каменноугольный рудник, а в следующем году началось строительство завода. Причем до того как началось основное строительство, рядом были запущены два кирпичных завода, первый из которых выпускал нужный для постройки домны огнеупорный кирпич, а второй – обычный строительный кирпич.

Карл Гаскойн, 1790-е годы

В 1799 г. на Лисичанском руднике впервые в стране началось производство кокса, а 4 октября 1800 года на заводе была запущена доменная печь и из местной руды получили чугун. Это был первый случай выплавки чугуна на минеральном топливе в России, ведь до этого использовался только древесный уголь. Однако оказалось, что местные руды имели низкое содержание железа, и поэтому завод с 1807 г. перешел на переплавку лома.

Вокруг завода возник рабочий поселок, названный без затей «Луганским заводом». Сегодня это областной центр Луганск с населением в полмиллиона человек, а тогда на заводе числилось 575 квалифицированных работников, приехавших из Петрозаводска, Липецка и Херсона. Часть административно-технического персонала состояла из британских специалистов, нанятых Гаскойном. Кроме того, к заводу были приписаны 2080 крестьян, труд которых использовался для выполнения вспомогательных работ. По сути, эти крестьяне были обычными крепостными, только их хозяином был не помещик, а завод, на благо которого они должны были отработать определенное время или выполнить определенные повинности, равные сумме податей, которые государственные крестьяне платили в казну. После того как завод был запущен, часть мастеровых была переведена на другие предприятия, а на Луганский завод и Лисичанский рудник в 1804 году были направлены 500 рекрутов, непригодных к строевой службе в армии.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: