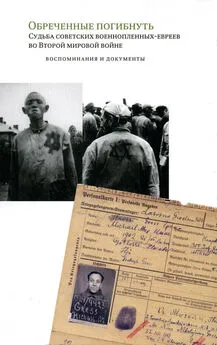

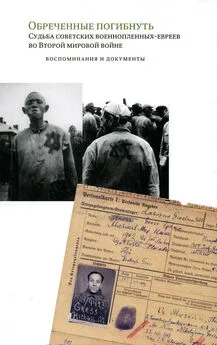

Арон Шнеер - Обреченные погибнуть. Судьба советских военнопленных-евреев во Второй мировой войне: Воспоминания и документы

- Название:Обреченные погибнуть. Судьба советских военнопленных-евреев во Второй мировой войне: Воспоминания и документы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Новое издательство»

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-98379-069-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Арон Шнеер - Обреченные погибнуть. Судьба советских военнопленных-евреев во Второй мировой войне: Воспоминания и документы краткое содержание

Обреченные погибнуть. Судьба советских военнопленных-евреев во Второй мировой войне: Воспоминания и документы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Немцы были еще далеко, но мимо нас двигались тысячи беженцев, гнали бесчисленные стада скота. Немцев ощущали с воздуха, все время над нами летали воздушные двухфюзеляжные разведчики «Фокке-Вульф». Мы их называли «рамой» и люто ненавидели. После них обычно прилетали пикирующие бомбардировщики и осыпали нас бомбами. Но потери были пока небольшими, мы вырыли в твердой земле окопы в полный профиль и там отсиживались. Блиндажей не было даже у полкового начальства, вокруг была ровная степь, не видно ни деревца.

Вскоре всех радистов из полков собрали на неделю на занятия в отдельный батальон связи при штабе дивизии. В заключение состоялись соревнования по радиотелеграфированию, на которых я занял 1-е место. Поэтому меня не возвратили в полк, а оставили в батальоне связи. Я имел воинское звание заместителя политрука роты, но вакансий в батальоне не было, и стал я снова рядовым радистом на автомобильной радиостанции дивизионного узла связи. В финчасти батальона разобрались, что я не 3-го года службы, посему оклад мой снизили со 150 р. до 32 р. + 100 % фронтовой надбавки. Но деньги здесь уже не играли особой роли. Нас перевели на фронтовое снабжение, еще, правда, по 2-й категории – без водки. Кормили досыта, было вдоволь мяса, так как вокруг бродили многочисленные стада эвакуированного скота, хлеба лучшего качества давали по 800 гр., при обилии мяса его хватало. Единственный недостаток – три раза в день одна и та же каша – либо перловая (месяц), либо пшенная (месяц). Это было для удобства военных снабженцев. Получили мы и табачный паек – махорку.

Батальон связи расположился не в поле, а на казачьем хуторе. Для машин вырыли глубокие окопы, антенны замаскировали в садах. Местное население – казаки, и без того относившееся к нам не особенно дружелюбно, опасалось, что мы привлечем налеты авиации. Да, остатки казачества нас не любили. Везде были расклеены листовки, требовавшие, чтобы бывшие служащие Белой армии, а также бывшие репрессированные немедленно зарегистрировались в милиции. Они подлежали высылке. А ведь таких среди казаков было большинство. Как-то я разговорился со стариком-«иногородним». Он рассказал, что родом он из Воронежской губернии, но здесь живет с 1911 г., т. е. больше 30 лет, работает вместе с коренными станичниками в одном колхозе, но те все еще относятся к нему как к чужаку. Презирали нас девушки-казачки. По вечерам собиралась хуторская молодежь, парней местных не было – они тоже служили в Кр. Армии, веселились девчата и подростки, подходили и красноармейцы нашего батальона и приштабных подразделений. И редко какая казачка соглашалась танцевать с красноармейцем. Они называли нас неухватистыми, неловкими и еще какими-то своими диалектными прозвищами.

Особенно доставалось нерусским – я уже упоминал, что большинство среди нас составляли татары и удмурты.

Ранее я воспринимал казаков с симпатией через произведения Шолохова, которые я знал и любил. При личном общении убедился, что многие казаки – мужчины и женщины – проявляют себя довольно стервозно. Они не только антисоветски настроены, но презирают всех неказаков, из хозяйской кружки напиться не дадут (староверы?). Тыл Сталинградского фронта на Дону был ненадежен. Позднейшие мои встречи, не только военные, но и послевоенные, подтвердили мое настороженное отношение к казакам, хотя с некоторыми казаками в плену я был дружен. <���…>

Июль 1942 г. ознаменовался новыми крупными поражениями советских войск на южных фронтах. В первых числах июля дивизию срочно погрузили в эшелоны и направили в район Воронежа. Однако до места назначения дивизия не доехала. Резко ухудшилась обстановка на Сталинградском направлении. Эшелоны повернули обратно. Включенная в 62-ю армию генерала Колпакчи наша 147-я стрелковая дивизия заняла оборону на правом берегу Дона в районе станции и райцентра Суровикино по реке Чир.

Я в этом движении «туда и обратно» по совершеннейшему случаю участия не принял. Как раз в тот день, когда штаб дивизии и наш батальон были погружены в эшелон, я был назначен дежурным и одновременно начальником караула по батальону связи. Конечно, дежурным полагалось назначить офицера (употреблю этот позднейший термин), а я мог быть начальником караула. По неизвестной мне причине эти обязанности соединили (может быть, вследствие отъезда батальона), вспомнили вдруг о моем звании замполита и сделали такое назначение. И оставили меня караулить до особого распоряжения запасное хозяйственное имущество и запасное оборудование батальона. Под моим командованием оставили девять человек (со мною десять), радиостанцию переносную, восемь лошадей, две повозки и телку. Несколько дней мы охраняли имущество, но неожиданно дивизия проследовала мимо нас в обратном направлении – к Дону. Я на ходу получил приказ пока пребывать на месте. Примерно 16 июля я получил по радио шифровку – приказ прибыть с имуществом, которое можно погрузить на повозки, в батальон. Расположение его было указано. Карты местности у меня не было. Приходилось дорогу спрашивать у населения. Хороша военная тайна!

Теперь мне известно из литературы, что как раз 17 июля 6-я немецкая армия начала наступление на наши позиции на реке Чир в направлении на Сталинград [4] Великая Отечественная война Советского Союза. 1941–1945. Краткая история. Издание третье. М.: Военное издательство, 1984. С. 150.

.

Утром 17 июля погрузили мы имущество на две повозки, в каждую запрягли по две лошади, на четырех лошадях поехали верховые. К передней повозке привязали за рога телку и отправились в путь. Я был в команде старшим по званию и младшим по возрасту. Оставалось три дня до моего 20 летия. Сколько меня ни уговаривали сержант, мой заместитель, и красноармейцы, я не соглашался бросить на месте воинское имущество – телку. Она и определила нашу черепашью, то бишь коровью, скорость движения. Глуп, конечно, я был и наивен. Ведь повсюду бродили тысячи голов скота без всякого присмотра, и можно было на месте назначения уловить не одну телку. Но я предполагал, что чем ближе к передовой, тем больше порядка.

Перед отбытием из хутора пришлось все же бросить часть имущества – несколько стогов сена. Мы обменяли его у местных жителей на мед и крестьянский хлеб. Досталось по двухлитровому котелку на два человека, т. е. больше чем по килограмму меда на брата. Тут же мы сели и умяли весь этот мед вприкуску с отличным крестьянским хлебом. И ничего с нами не случилось, даже отрыжки. Попили колодезной водицы и поехали.

До Дона, через который мы должны были переправиться, по ближайшей дороге – 20 км, это до железнодорожного моста. А до паромной переправы километров 35–40. Решили двигаться к железнодорожному мосту, хотя знали, что нас там наверняка не пропустят. Но телка-двухлетка… Для нее и 20 км были непосильны, ведь и за Доном – такое же расстояние до батальона. Но я был тверд и прямолинеен, как телеграфный столб.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: