Евгений Ильин - Психология общения и межличностных отношений

- Название:Психология общения и межличностных отношений

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Питер»046ebc0b-b024-102a-94d5-07de47c81719

- Год:2009

- Город:Спб.

- ISBN:978-5-388-00425-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Ильин - Психология общения и межличностных отношений краткое содержание

Для этой высокопрофессиональной книги характерна подлинная «многоаспектность» изложения материала, что выгодно отличает ее от аналогичных изданий, которые на ее фоне заметно проигрывают. К бесспорным достоинствам книги следует отнести колоссальную проработку отечественной и зарубежной литературы, а также широчайший охват вопросов. Это настоящая энциклопедия теоретической и практической психологии общения.

Издание предназначено для психологов, педагогов, руководителей и многих других специалистов, для которых знакомство с этой книгой станет залогом успешной профессиональной деятельности.

Психология общения и межличностных отношений - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Принуждение

Эта форма воздействия используется обычно в тех случаях, когда другие формы воздействия недейственны или когда нет времени, чтобы их использовать. Принуждение выражается: 1) в прямом требовании учителя к учащимся согласиться с его мнением и предлагаемым решением, принять готовый эталон поведения и т. п. при несогласии ученика с ними; 2) в выполнении распоряжения учителя.

Принуждение действует только в том случае, если принуждающий имеет более высокий социальный статус, чем принуждаемый. Авторитет учителя в глазах принуждаемого облегчает выполнение распоряжений. В противном случае отказ учащегося от противодействия распоряжению носит формальный характер. Как постоянная форма воздействия на учащихся принуждение малопригодно. Однако полностью отказываться от него нецелесообразно.

Во-первых, принуждение способствует снятию конфликтной ситуации на данный отрезок времени и выполнению учащимися необходимых действий (при этом для смягчения конфликта и категоричности требований учителю нужно пообещать разобраться в ситуации и выполнить это обещание). Во-вторых, как отмечал К. Д. Ушинский, принудительная работа имеет «значение обязанности, которую воспитанник выполняет не потому, чтобы она ему нравилась, но из повиновения воспитателю (сопровождаемого, конечно, доверием и любовью к нему), потому что должен выполнить. Это приучение к выполнению долга так драгоценно, что если бы педагогике удалось… превратить все… ученье в занимательную для дитяти игру, то это было бы большим несчастьем для воспитания…Человек, который не умеет принудить себя делать то, чего не хочет, никогда не достигнет того, чего хочет» (Ушинский К. Д. Избр. пед. соч. – М., 1974. Т. 1. С. 478).

Добиться повиновения можно обещанием поощрения, давлением на совесть и сознательность учащихся, созданием безвыходной ситуации и, что нежелательно, угрозой.

Оценка действий и поступков учащихся

Одной из форм воздействия учителя на ученика является оценка его поступков и действий.

Различают фиксированные и нефиксированные оценки. Фиксированная оценка называется отметкой. Нефиксированная оценка осуществляется чаще всего учителем словесно как мера поощрения или порицания учащихся.

Кроме того, оценки бывают парциальными и интегральными. Первые имеют отношение к отдельным актам поведения, действиям, ответам учащихся. Вторые касаются личности ученика и его поведения в целом: «Ты же способный мальчик, можешь осилить и не такое!», а также четвертных и годовых отметок.

Оценка для учащегося играет роль «обратной связи». Получая ее, учащийся быстрее обучается (рис. 17.1).

Рис. 17.1.Значение знания результатов упражнения (по М. В. Гамезо и И. А. Домашенко, с. 93): группа А – с оценкой качества; группа Б – без оценки качества. После 10-го упражнения группы поменялись местами

Оценка имеет большое воспитательное воздействие. Она всегда вызывает к себе определенное отношение, через нее человек формирует о себе мнение как об учащемся, личности. Человеку небезразличны отношение к нему других, даваемые ими оценки. Поэтому оценки способствуют формированию качеств личности, позиции человека по отношению к коллективу и обществу, повышают или снижают активность учащегося.

Однако чтобы оценка выполняла свои функции и играла образовательную и воспитательную роль, она должна удовлетворять следующим требованиям:

• осуществляться систематически, но без «перебора», так как большое количество парциальных (текущих) оценок, вытекающих из постоянного внешнего контроля, сковывает самостоятельность и инициативу учащихся, не позволяет развиться самоконтролю, не дает возможности удовлетворить потребность в самовыражении;

• быть объективной в смысле непредвзятости;

• носить дифференцированный характер в зависимости от прилежания, способностей и характера ученика; носить индивидуальный характер (чтобы ученик не мог прикрыться делами товарищей);

• быть разнообразной по форме.

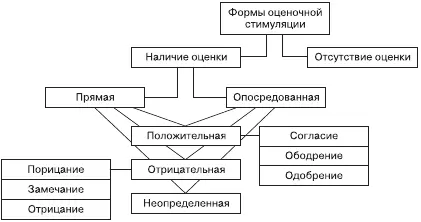

Различные формы оценочной стимуляции школьников учителем представлены на рис. 17.2.

Прямая оценка действий учащегося осуществляется учителем тогда, когда он сообщает свое мнение, обращаясь непосредственно к этому учащемуся. Опосредованная оценка связана с оценкой действий учащегося не самим учителем, а классом в целом или отдельными учениками. В целях активизации класса этот прием может быть эффективным при условии, что учитель после оценки класса даст свое разъяснение, выразив с этой оценкой согласие или несогласие.

Рис. 17.2.Формы оценочной стимуляции учащихся

Однако в ряде случаев имеет место скрытая форма опосредованной оценки, которая оказывает на учащегося негативное влияние. Например, учитель, не дав никакой прямой оценки ответу одного учащегося, после ответа другого говорит: «Это другое дело. Садись», и, обратившись к первому учащемуся, говорит: «Садись и ты». В этом случае первый ученик, видя, что одобрение получил лишь второй, расценивает отсутствие прямой оценки своих действий как порицание.

Отсутствие оценки, как прямой, так и опосредованной, оказывает отрицательное влияние на активность школьников, так как неоценивание одного на фоне оценивания других воспринимается как избирательное отрицательное отношение учителя к ученику, пренебрежение им, игнорирование его. Неоценивание ведет к формированию неуверенности в собственных силах, к формированию у учащегося представления о собственной неполноценности. Поэтому отсутствие оценки является самым худшим способом оценки, поскольку это воздействие педагога не ориентирует, а дезориентирует учащихся, вызывает у них снижение активности и целеустремленности. В этом случае учащийся вынужден строить собственную самооценку не на основе объективной оценки, а на субъективных истолкованиях намеков, ситуации, поведения учителя и одноклассников. Интонация, жест, мимика педагога приобретают при этом особое смысловое значение для ученика.

Согласие учителя с действием, поступком или ответом ученика является для последнего ориентацией в правильности совершаемого, стимуляцией его дальнейших усилий в том же направлении. В воспитательных целях, когда требуется более чуткое отношение к учащемуся, необходимо не только определение верности действия, но и эмоциональная поддержка, выражаемая в форме одобрения: «Смелее, смелее. Вот так», «Делай так и дальше, ты правильно делаешь» и т. п. Одобрение употребляется в отношении школьников, не уверенных в собственных силах, робких, слабо развитых.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: