Андрей Кашкаров - Новации в читальном зале. Развивающие игры, мотивационные конкурсы

- Название:Новации в читальном зале. Развивающие игры, мотивационные конкурсы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Либерея-Бибинформ

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-8167-0063-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Кашкаров - Новации в читальном зале. Развивающие игры, мотивационные конкурсы краткое содержание

В книге описаны апробированные приемы и новации в обучении детей чтению, которые библиотекарь-практик может использовать в своей работе. Широко представлены развивающие чтение игры, идеи, комплексы.

Используя непридуманные истории, автор хотел передать читателю частичку отцовской души. Приведенные выводы и рекомендации – это синтез 10-летнего опыта воспитания детей, а также результатов собственных экспериментов, проведенных в формате дополнительного образования возрастных групп и квалификаций.

Когда я начинал работу над книгой, мне надо было решить – писать ли ее с бесконечными ссылками в тексте или без них, и я пришел к выводу, что без них книга будет более удобной для чтения. В заключении дан список рекомендуемой литературы для развития читательской активности детей.

Пособие адресовано библиотекарям, психологам, руководителям детского чтения, а также родителям школьников.

Новации в читальном зале. Развивающие игры, мотивационные конкурсы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Всегда найдется множество заслуженных факторов для позитивной оценки, нужно только уметь их увидеть.

Кстати, о внимании к ребенку – один наш эксперимент показал: из трех групп младшеклассников худшие результаты выполнения заданий показала та, к которой учитель ни разу не подошел, а не та, на которую он постоянно покрикивал, делая нелепые замечания. Про группу, которую он поддерживал, думаю, и так понятно…

3.4. Правила и рекомендации по анкетированию детей

Сегодня много вопросов вызывается анкетирование как детей, так и их родителей; как в библиотеке, так и в школе с помощью нехитрого инструментария пытаются выявить отношения и предпочтения одних и профессионально ориентировать других.

Однако, не часто можно встретить специалиста-библиотекаря, который знает – как именно составить анкету. И даже в таком, казалось бы, банальном вопросе есть ряд тонкостей, или лучше сказать – нюансов, которые прямо влияют не только на качество анкетной диагностики, но и на ценность выводов.

Поговорим об анкетировании подробнее.

В профессиональной анкете (сразу после заглавия) обязательна преамбула, ее пример помещаю ниже:

«Уважаемые читатели! Мы просим Вас помочь в важном научном исследовании. Ваше мнение поможет учителям школы учитывать индивидуальные особенности каждого из Вас! Отнеситесь, пожалуйста, к вопросам ответственно».

Преамбула выдерживается в корректном и уважительном стиле.

Вопросник составляется согласно теме, а сами вопросы – по тематике – разделяются на блоки, по форме на открытые (предполагающие самостоятельное формулирование ответов), закрытые (выбор из вариантов готовых ответов), прямые (непосредственное получение информации, соответствующей целям и задачам) и косвенные (получение информации через ряд частных вопросов).

Внимание, важно!

Особенности построения вопросов для различных условий использования опросных методов не ограничиваются вышесказанным.

Содержание вопросов анкеты может быть различным: о фактах (характер действий героев книги и их результаты – это событийная информация, и о мотивах (субъективное восприятие причин тех или иных действий, мнений, субъективных оценок).

Ситуативность вопросов также имеет значение, и предполагает вопросы безусловные (формулируются относительно реальной ситуации) и условные (составляются для воображаемой ситуации).

Респондент должен иметь перед глазами варианты конкретных ответов – такая анкета будет признана объективной, к примеру:

С какого возраста, по-вашему мнению, нужно делить читателей по специализированным группам? (выберите и подчеркните).

✓ начальная ступень (1-4 класс);

✓ средняя ступень (5-9 класс);

✓ старшая ступень (10-11 класс).

Правила обработки данных, полученных в результате анкетирования таковы. Формулируемые вопросы, должны предполагать множественность или ограниченность выборов. Если можно сделать только один выбор, то вы сможете подсчитать количество %, если нет, то лишь увидеть общие тенденции, либо определить рейтинг.

Существуют правила описания полученных данных.

Ключевыми словами к описанию являются:

1. Описание (субъектов) опроса:

✓ опрошенные

✓ опрашиваемые

✓ респонденты

✓ участники опроса

✓ ученики, учителя, родители (ролевая позиция в образовательном процессе)

✓ молодое поколение (деление по группам, в данном случае возрастным, пример, в пределах группы – выше)

Кроме этого возможно описание следующего плана:

✓ % выборов (к примеру, из них 24 % выборов, это предметы…);

✓ % случаев выбора (и 27% случаев, составляют предметы…).

Описать количество респондентов (к примеру, репрезентативной выборки) тоже можно разными и «красивыми» способами. Итак, если из 100 человек опрошенных 25 высказали свое мнение, то эти «25» могут получить – на ваш выбор – следующие «ярлыки»:

✓ ¼;

✓ 25%;

✓ каждый четвертый;

✓ четверть опрошенных;

✓ меньшая часть;

✓ лишь малая доля.

Кроме этого возможно описание, включающее в себя понятие медиана и мода:

Медианой– значение исследуемого признака, симметрично (слева и справа) от которого находится одинаковое число элементов выборки.

Модойназывается такое значение измеренного признака, которым обладает максимальное число элементов выборки, то есть значение, которое встречается в выборке наиболее часто (по определению к.п.н., академического консультанта Ирины Гутник).

Согласно монографии (Михайлычев К.А. Методология и технология обеспечения качества исследовательского и диагностического инструментария в системе образования. – Таганрог. – 2008) – если исследовалось число правильно решенных учащимися задач, то модой будет такое число задач, для которого число учащихся, правильно решивших именно это число задач, максимально , к примеру, «круговая диаграмма позволяет наглядно представить максимальные выборы, так называемую моду – это 8,7,1 и 5 классы».

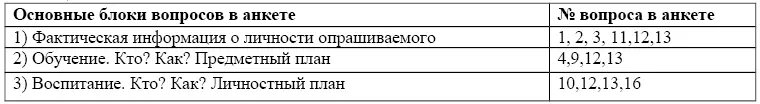

Матрица для обработки анкеты позволяет судить (составить впечатление) о том, насколько проводивший ее готов анализировать ответы на заранее структурированные вопросы. Наличие матрицы свидетельствует о профессиональном подходе и хорошей подготовке исследователя, которым, к слову часто бывает школьный учитель.

Отсутствие матрицы скажет о спонтанности и бессистемности в составлении анкеты; такая работа не будет воспринята сколь угодно серьезно, и не засчитывается (не признается) в научном сообществе, как будто бы анкеты не было вовсе.

Пример матрицы для обработки анкеты (табл. 3.1).

Таблица 3.1.

В конце анкеты нужно обязательно поблагодарить респондентов.

Для читателей-детей этот шаг является еще одним важным поддерживающим фактором, свидетельствующим об уважении к ним, как к личности; этим пренебрегать нельзя.

К примеру, уместным будет простая строка в конце анкеты: «Благодарим вас за искренние ответы!».

В качестве примеров необычных вопросов можно порекомендовать возможные варианты ответов в виде…наречия (наречие – самостоятельная отвечает на вопрос: Как? Куда? Для чего? В какой степени?).

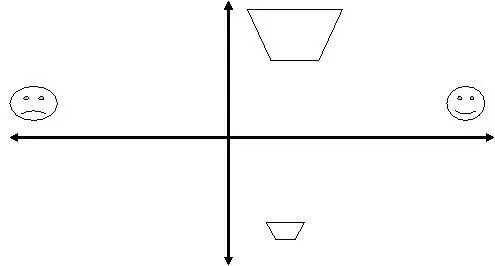

А в качестве выражения собственного субъективного мнения (оценочного суждения) дать респондентам творчески (графически) ответить на поставленный вопрос, к примеру, выразить свое отношение к предмету на рисунке (см. рис. 1).

Рис. 1. Рисунок к анкетированию

Пусть маленький читатель самостоятельно поставит жирную точку в любом месте поля (в пределах рисунка); это даст возможность анализировать не только полноту ответа, но и текущее состояние учащегося, в том числе эмоциональное. К слову, от этого состояния в момент ответов на вопросы анкеты также зависит ее валидность.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: