Коллектив авторов - Психология человека от рождения до смерти

- Название:Психология человека от рождения до смерти

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «АСТ»

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-090645-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Психология человека от рождения до смерти краткое содержание

Состав авторского коллектива учебника уникален. В работе над ним принимали участие девять докторов и пять кандидатов психологических наук. Из них трое – академики и двое – члены-корреспонденты Российской академии образования по отделению психологии.

Для широкого круга специалистов в области гуманитарных наук.

Психология человека от рождения до смерти - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

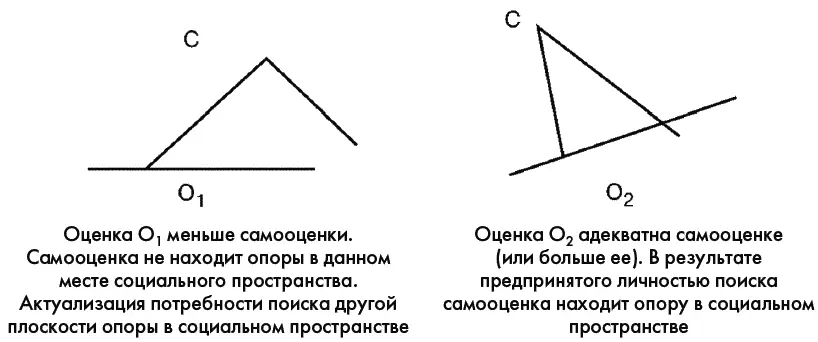

В условиях, когда самооценка подростка не находит опоры в социуме, когда его оценка другими постоянно низка в сравнении с самооценкой, когда постоянно отсутствует реализация одной из фундаментальных потребностей человека – потребности в уважении, у подростка развивается резкое ощущение личностного дискомфорта. Личность не может пребывать постоянно в состоянии острого дискомфорта и дистресса, и подросток не может не искать выхода из сложившейся ситуации. Его самооценка должна найти адекватную опору в социальном пространстве.

Одним из распространенных путей решения этой проблемы является переход подростка в группу, в которой оценка окружающими его личности адекватна его самооценке или превосходит ее. В данной группе подростка ценят (это подтверждается постоянно вербально и невербально), что приводит к удовлетворению потребности в уважении, а следовательно, и к состоянию удовлетворенности, комфорта от принадлежности к группе.

Самооценка подростка, таким образом, наконец получает адекватную опору в пространстве внешних социальных оценок личности.

Наглядно указанные концептуальные положения можно отобразить следующим образом (см. рисунок).

Интеракционный конфликт самооценки и его разрешение (по А. А. Реану)

Группа, в которую переходит подросток, может иметь различную ориентацию, различные ценности. К сожалению, очень часто в новой неформальной группе, в которой подросток находит необходимую социальную опору, доминирующей является контрнормативная шкала ценностей . Как показывают исследования Г. К. Валицкас, Ю. Б. Гиппенрейтер (1989), контрнормативность ценностей характерна для групп подростков-делинквентов.

Однако описанный путь снятия противоречия между самооценкой и оценкой может и не приводить к негативным последствиям. Это происходит в том случае, когда подросток включается в неформальную группу, ориентированную на нормативную шкалу ценностей .

Предлагаемый здесь механизм или концепция пускового механизма делинквентности позволяет объяснить и то, почему терпят провал отчаянные попытки педагогов и родителей вырвать подростка из «нехорошей компании». По существу, такие попытки обречены априорно на неудачу, так как за ними стоит негативное психологическое следствие для личности – подростка снова пытаются лишить социальной опоры, включив в неприемлемую и отторгаемую им (а также, и даже, может быть, в первую очередь, отторгающую его) группу.

Существует, следовательно, лишь один эффективный путь решить это педагогическое противоречие. Необходимо не просто пытаться вырвать подростка из одной группы, но надо «подставить» ему вместо этой асоциальной группы другую – просоциальной ориентации. Очевидно, излишне напоминать при этом, что новая группа должна быть такой, чтобы самооценка подростка находила в ней адекватную опору в виде социальной оценки его личности.

Вышеизложенный подход объясняет и те парадоксальные факты, когда подросток упорно «держится» за некоторую асоциальную группу, хотя и занимает в ней очень низкое положение. В таких случаях действительно переход личности в данную группу не помогает подростку повысить свою самооценку. Однако в этом случае принадлежность к асоциальной группе позволяет удовлетворить его потребность во внешнем подтверждении самооценки за счет подростков, не входящих в группу. Работает модель: внутри группы – «шестерка», но для посторонних подростков – «авторитет». В крайних вариантах такое удовлетворение может достигаться и путем проявления агрессии, унижающей и подчиняющей других подростков – не членов группы.

Самооценка подростков при неврозах

Невроз у детей и подростков следует рассматривать как нарушение системы их взаимоотношений с окружающей социальной микросредой. В трудах Е. Т. Соколовой (1989), А. И. Захарова (1998) и других исследователей приводится анализ степени осознания подростками своего болезненного (необычного) состояния. Ученые обращают внимание на степень «дискомфорта» подростков (насколько эти проявления ими воспринимаются как беспокоящие) и степень «нежелательности» (насколько подросток хочет избавиться от этого).

А. И. Захаров (1998) изучил типы самооценки детьми и подростками своего невротического состояния и классифицировал их следующим образом.

1. Отсутствие осознания своего заболевания. Самооценка своего невротического симптомокомплекса отсутствует. Дети не знают, что больны, считают себя здоровыми, установок на лечение нет. В генезе – значение игнорирования или «предохранения» со стороны членов семьи. Иногда такая форма реагирования присуща детям с устойчивой и нередко высокой личностной самооценкой. Потребность сохранения высокой, часто подкрепляемой окружающими самооценки приводит к отрицанию появляющейся в результате невроза личностной диспозиции . Это ведет к недопущению в сознание подростка мыслей о своем нездоровом состоянии и тем самым способствует сохранению социального «благополучия», внешним выражением которого и является отсутствие самооценки своего невротического симптомокомплекса .

При завышенной личностной самооценке у детей с доминирующим мотивом самоутверждения встречается активное несогласие с деформацией поведения , возникающей при неврозе. Несмотря на то что в этом случае статус ребенка, его внешняя позиция могут быть частично изменены, само поведение ребенка может оставаться неизменным. Появляющееся у некоторых детей данной группы ощущение личностного дискомфорта вызывает колебания уверенности в себе, в своих способностях общения с людьми. Все это носит временный характер и либо не осознается ребенком, либо ведет к оправданию измененного поведения. Вследствие этого оно становится устойчивым и приемлемым качеством личности.

Рассмотренные формы личностного реагирования представляют собой систему стабилизации индивида под воздействием окружающей среды, являясь механизмом социального гомеостаза. Эта форма самооценки встречается преимущественно у детей дошкольного и младшего школьного возраста.

2. Недооценка невротического состояния– наиболее частый тип реагирования в детском возрасте. Имеет место у детей с устойчивой личностной самооценкой, социальный статус которых не претерпевает существенных изменений при неврозе, несмотря на то что одновременно ребенок может испытывать кратковременные острые эмоциональные переживания. Параллельно идет пассивно-положительная, часто гетеровнушенная установка на лечение без конкретного осознания своего состояния. При отсутствии установок на лечение возможны случаи, когда дети знают, что больны, но считают себя здоровыми. Такая самооценка личности может компенсировать гетерооценку своего невротического симптомокомплекса и временно приносит ей облегчение.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: