Коллектив авторов - Психология человека от рождения до смерти

- Название:Психология человека от рождения до смерти

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «АСТ»

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-090645-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Психология человека от рождения до смерти краткое содержание

Состав авторского коллектива учебника уникален. В работе над ним принимали участие девять докторов и пять кандидатов психологических наук. Из них трое – академики и двое – члены-корреспонденты Российской академии образования по отделению психологии.

Для широкого круга специалистов в области гуманитарных наук.

Психология человека от рождения до смерти - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Процесс интеллектуального развития завершается периодом формальных операций .

Период формальных операций (11 / 12–14 / 15 лет).В рамках формально-логического интеллекта мыслительные операции могут совершаться без опоры на чувственное восприятие конкретных объектов. Подростки способны оперировать абстрактными понятиями, у них развиваются навыки научного мышления, где главную роль играют гипотезы и дедуктивно-индуктивные умозаключения. Оно позволяет подросткам впервые задать вопрос типа «а что будет, если…», проникать в мысли других людей, принимать в расчет их точки зрения, мотивы, ценности, идеалы.

Наличие развитого формальнологического мышления позволяет подростку решать задачи в уме, как бы «прокручивая» в голове все возможные варианты решения задачи, и только после этого опытным путем проверять предполагаемые результаты. Дети, умеющие мыслить только конкретно, вынуждены идти путем проб и ошибок, на ощупь, эмпирически проверяя каждый свой шаг, не пытаясь представить возможные результаты.

Персоногенетический подход

Содержание персоногенетического подхода наиболее ярко представлено в работах А. Маслоу и К. Роджерса. Они отвергают детерминизм внутреннего или средового программирования. По их мнению, психическое развитие – результат собственного выбора, сделанного человеком. Сам процесс развития носит спонтанный характер, поскольку его движущей силой является стремление к самоактуализации (по А. Маслоу) или стремление к актуализации (по К. Роджерсу). Эти стремления носят врожденный характер. Смысл самоактуализации или актуализации состоит в развитии человеком собственного потенциала, своих способностей, что ведет к развитию «полноценно функционирующего человека».

Вместе с тем имеются и определенные различия во взглядах этих авторов. Так, если А. Маслоу полагал, что поведение человека и его опыт регулируются иерархией потребностей, то согласно К. Роджерсу «личность и поведение в большей степени являются функцией уникального восприятия человеком окружения» (Хилл Л., Зиклер Д., 1997, с. 534). Однако, несмотря на эти различия, оба они полагали, что «люди всегда стремятся вперед и при подходящих условиях реализуют свой потенциал, демонстрируя истинное психическое здоровье».

Экологическая модель развития

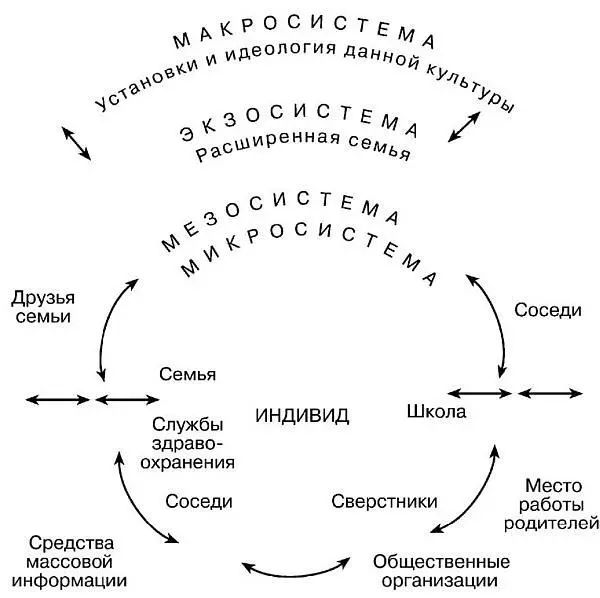

Как утверждает Г. Крайг, «сегодня, возможно, самой влиятельной моделью развития» стала модель экологических систем , предложенная американским психологом Ури Бронфенбреннером. Согласно этой модели, развитие человека – это динамический процесс, идущий в двух направлениях. С одной стороны, человек сам реструктурирует свою жизненную среду, а с другой – испытывает воздействие со стороны элементов этой среды. Экологическая среда развития состоит из четырех вложенных одна в другую экосистем, изображаемых с помощью концентрических колец.

Экологическая модель социальных влияний У. Бронфенбреннера

Первая из них – это микросистема. Она включает самого субъекта и его ближайшее окружение: это семья, детский сад, ровесники по школе, оказывающие самое непосредственное влияние на ход психического развития. Другие компоненты микросистемы – органы здравоохранения, товарищи по играм, иные социальные группы, к которым принадлежит ребенок, – также влияют на его развитие.

Мезосистемавключает в себя взаимоотношения между микросистемами. На развитие ребенка могут влиять события в школе, в семье, связи между ними, так же как и связи между школой и группой сверстников. При анализе мезосистемы обычно изучают частоту, качество и степень влияния взаимодействий: как отношения в семье влияют на процесс адаптации ребенка к школе, как общение между родителями и учителями может влиять на его успеваемость.

Экзосистемасостоит из тех элементов среды, в которых ребенок не играет активной роли, но которые оказывают на него влияние. К примеру, проблемы на работе родителей влияют прежде всего на них самих, а родители в свою очередь влияют на развитие подростка. Таких опосредованных влияний множество.

Макросистемавключает идеологию, установки, нравы, традиции, ценности окружающей ребенка культуры. Именно макросистема устанавливает эталоны внешней привлекательности и ролевого поведения, влияет на образовательные стандарты, а значит, оказывает влияние на соответствующее развитие и поведение человека.

Итак, существующие теории охватывают различные области развития, рассматривая при этом широкий круг вопросов. Каждая из них имеет свои ограничения, на причину которых мы указывали ранее в разделе «Формы и области (сферы) развития». Несмотря на это, есть потребность поиска механизма, с помощью которого можно объяснить ход психического развития.

Швейцарский психолог, основатель Женевского эпистемологического центра (женевской школы генетической психологии). Автор концепции стадийного развития психики ребенка. В начальный период своей деятельности описал особенности представлений детей о мире: неразделенность мира и собственного «Я», анимизм, артификализм (восприятие мира как созданного руками человека). Детально проанализировал специфику детского мышления («Речь и мышление ребенка», 1923). Для объяснения представлений детей использовал понятие эгоцентризма, под которым понимал определенную позицию по отношению к окружающему миру, преодолеваемую за счет процесса социализации и влияющую на конструкции детской логики. В дальнейшем обратил особое внимание на развитие интеллекта. В своих исследованиях он старался доказать, что развитие мышления связано с трансформацией внешних действий во внутренние через превращение их в операции. Значительная часть исследований в области интеллекта, проведенных им, была отражена в книге «Психология интеллекта», 1946 г.

Исследования Ж. Пиаже приобрели широкую известность, что способствовало созданию научного направления, названного им генетической эпистемологией.

Интериоризация – формирование внутренних структур психики человека благодаря усвоению структур внешней социальной деятельности.

Ассимиляция – процесс приспособления новой информации (ситуации, объекта) к существующим у индивида схемам действий (схема действия – это сенсомоторный эквивалент понятия), не изменяя их в принципе. Благодаря ассимиляции индивид уточняет, совершенствует имеющиеся у него схемы действия (понятия, умения).

Интервал:

Закладка: