Коллектив авторов - Психология человека от рождения до смерти

- Название:Психология человека от рождения до смерти

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «АСТ»

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-090645-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Психология человека от рождения до смерти краткое содержание

Состав авторского коллектива учебника уникален. В работе над ним принимали участие девять докторов и пять кандидатов психологических наук. Из них трое – академики и двое – члены-корреспонденты Российской академии образования по отделению психологии.

Для широкого круга специалистов в области гуманитарных наук.

Психология человека от рождения до смерти - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Для того чтобы подчеркнуть значение среды как фактора развития психики, обычно говорят: личностью не рождаются, но становятся. В связи с этим уместно вспомнить теорию конвергенции В. Штерна, согласно которой психическое развитие – это результат схождения внутренних данных с внешними условиями развития. Поясняя свою позицию, В. Штерн писал: «Духовное развитие не есть простое выступление прирожденных свойств, а результат конвергенции внутренних данных с внешними условиями развития. Ни о какой функции, ни о каком свойстве нельзя спрашивать: „Происходит ли оно извне или изнутри?“, а нужно спрашивать: „Что в нем происходит извне? Что изнутри?“» (Штерн В., 1915, с. 20). Да, ребенок – это биологическое существо, но благодаря воздействию социальной среды он становится человеком.

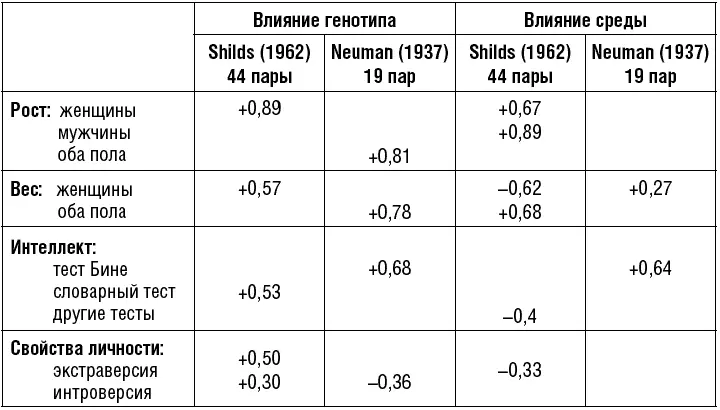

В то же время вклад каждого из этих факторов в процесс психического развития до сих пор не определен. Ясно лишь, что степень детерминированности различных психических образований генотипом и средой оказывается различной. При этом проявляется устойчивая тенденция: чем «ближе» психическая структура к уровню организма, тем сильнее уровень ее обусловленности генотипом. Чем дальше она от него и ближе к тем уровням организации человека, которые принято называть личностью, субъектом деятельности, тем слабее влияние генотипа и сильнее воздействие среды. Это положение отчасти подтверждают данные Л. Эрмана и П. Парсонса (1984), которые приводят результаты различных исследований по оценке обусловленности индивидуальных признаков наследственностью и средой (см. таблицу на с. 36).

Заметно, что влияние генотипа всегда положительно, при этом его воздействие становится меньше по мере «удаления» исследуемого признака от свойств собственно организма. Влияние среды весьма неустойчиво, часть связей положительна, а часть – отрицательна. Это свидетельствует о большей роли генотипа в сравнении со средой, однако не означает отсутствия влияния последней.

Оценка влияния факторов наследственности и среды

Активность

Особый интерес вызывает действие третьего фактора – активности . «Активность, – писал Н. А. Бернштейн, – важнейшая черта всех живых систем… она является самой главной и определяющей…»

Активность – деятельное состояние организма как условие его существования и поведения. Активное существо содержит в себе источник активности, и этот источник воспроизводится в ходе движения. Активность обеспечивает самодвижение, в ходе которого индивид воспроизводит самого себя. Активность проявляется тогда, когда запрограммированное организмом движение к определенной цели требует преодоления сопротивления среды. Принцип активности противостоит принципу реактивности. Согласно принципу активности жизнедеятельность организма – это активное преодоление среды, согласно принципу реактивности – это уравновешивание организма со средой. Активность проявляет себя в активации, различных рефлексах, поисковой активности, произвольных актах, воле, актах свободного самоопределения.

На вопрос, что в наибольшей мере характеризует собой активную целеустремленность организма, Н. А. Бернштейн отвечает так: «Организм все время находится в соприкосновении и взаимодействии с внешней и внутренней средой. Если его движение (в самом обобщенном смысле слова) имеет одинаковое направление с движением среды, то оно осуществляется гладко и бесконфликтно. Но если запрограммированное им движение к определившейся цели требует преодоления сопротивления среды, организм со всей доступной ему щедростью отпускает на это преодоление энергию… пока он либо восторжествует над средой, либо погибнет в борьбе с нею» (Бернштейн Н. А., 1990, с. 455). Отсюда становится ясно, каким образом «дефектная» генетическая программа может успешно реализовываться в скорректированной среде, способствующей усилению активности организма «в борьбе за выживание программы», и почему «нормальная» программа порой не достигает успешной реализации в неблагоприятной среде, что приводит к редукции активности. Таким образом, активность может быть понята как системообразующий фактор взаимодействия наследственности и cреды.

Для понимания природы активности полезно использовать понятие устойчивого динамического неравновесия, которое более подробно будет описано ниже. «Жизнедеятельность каждого организма, – писал Н. А. Бернштейн, – есть не уравновешивание его со средой… а активное преодоление среды, определяемое… моделью потребного ему будущего» (Там же, 1990, с. 456). Динамическое неравновесие как внутри самой системы (человек), так и между системой и средой, направленное на «преодоление этой среды», и является источником активности. Каковы же законы, которым подчиняется процесс психического развития?

Генотип – совокупность всех генов, генетическая конституция организма.

Фенотип – совокупность всех признаков и свойств особи, развившихся в онтогенезе в ходе взаимодействия генотипа с внешней средой.

Глава 6

Принципы психического развития

Понять психику человека как целостное и системное образование, равно как и роль детства в последующей жизни взрослого, можно благодаря понятию «развитие». Уместно вспомнить слова Гете, который писал:

Кто хочет что-нибудь живое изучить,

Сперва его он убивает,

потом на части разлагает,

Но связи жизненной

ему там не найти.

Именно развитие выполняет функцию этой жизненной связи, является определяющим для психики.

Сегодня в психологии можно насчитать более двух десятков концептуальных подходов, так или иначе трактующих процесс психического развития: от теории созревания А. Гезелла, этологических теорий К. Лоренца, Н. Тинбергена и Дж. Боулби, психолого-педагогической теории М. Монтессори, ортогенетической теории Т. Вернера, условно-рефлекторных теорий И. П. Павлова, Дж. Уотсона, Б. Скиннера, теории социального научения А. Бандуры, психоаналитической теории З. Фрейда, теорий когнитивного развития Ж. Пиаже и Л. Колберга, теории аутизма Б. Беттельгейма, теории развития детского опыта Э. Шехтеля, экологической теории Дж. Гибсона, теории лингвистического развития Н. Хомского, теории подросткового периода К. Юнга, стадиальной теории Э. Эриксона – до культурно-исторической теории Л. Выготского и ее современных вариантов в виде деятельностного подхода А. Н. Леонтьева – А. Р. Лурия и теории поэтапного формирования умственной деятельности П. Я. Гальперина (Митькин А. А., 1997, с. 3 – 12). Подобная пестрота взглядов, с одной стороны, свидетельствует о кризисе психологии, а с другой – указывает на значимость и актуальность исследуемой проблемы, ее ключевое положение для понимания природы психики.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: