Иэн Лесли - Искусство конфликта. Почему споры разлучают и как они могут объединять

- Название:Искусство конфликта. Почему споры разлучают и как они могут объединять

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- Город:М.

- ISBN:978-5-389-21559-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иэн Лесли - Искусство конфликта. Почему споры разлучают и как они могут объединять краткое содержание

«Чтобы преодолеть трудности, которые создает несогласие, нельзя избегать его. Вместо этого нам нужно радикально изменить наши мысли о нем и отношение к нему. Люди совсем не случайно снова и снова вовлекаются в конфликты. Конфликты – абсолютно необходимая составляющая жизни, и это не преувеличение». (Иэн Лесли)

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Искусство конфликта. Почему споры разлучают и как они могут объединять - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Часть I. Почему нам нужны новые способы спорить

1. Не только бить или бежать

Хотя мы живем в обществе, более склонном к разногласиям, чем когда-либо раньше, мы к этому абсолютно не подготовлены.

В 2010 году журнал Time описал миссию платформы Facebook [4] Организация и социальная сеть, деятельность которых в РФ запрещена. – Примеч. ред .

следующим образом: «Укрощать ревущую толпу и превращать пронизанный одиночеством, антисоциальный мир случайных шансов в мир дружелюбный». Эта теория была популярна в течение первого десятилетия массового использования интернета: чем больше люди смогут общаться друг с другом, тем дружелюбнее и отзывчивее они будут становиться и тем более здоровым будет наше публичное общение. Теперь, на пороге третьего десятилетия нового века, эта точка зрения кажется до боли наивной. Ревущие толпы сражаются днем и ночью. Интернет связывает людей, но вовсе не всегда создает ощущение товарищества. В худших своих проявлениях он может казаться машиной для производства разногласий и розни.

Пол Грэм, предприниматель из Кремниевой долины, отметил, что интернет – это среда, по самой природе своей порождающая несогласие. Цифровые платформы по сути своей интерактивны, то есть предназначены для взаимодействия людей, а люди, что уж скрывать, склонны спорить. Как говорит Грэм, «согласие, как правило, мотивирует людей слабее, чем несогласие». Читатели с большей вероятностью комментируют статьи или сообщения, с которыми они не согласны, и бывают при этом более многословны (число способов, которыми можно сказать «Я согласен», ограниченно). Кроме того, если они с чем-то не согласны, то реагируют на это живее – то есть, как правило, злятся.

В 2010 году группа специалистов по анализу данных исследовала поведение пользователей на форуме Би-би-си, проанализировав эмоциональный настрой около 2,5 млн сообщений 18 тыс. пользователей. Они установили, что более длинные ветки дискуссий поддерживаются негативными комментариями, а наиболее активные пользователи с большей вероятностью выражают негативные эмоции.

Мы живем в мире, в котором повсеместно распространены озлобленные споры, в мире, в котором люди чаще всего оскорбляют и оскорбляются, в мире, в котором мы все больше говорим и все меньше слушаем. Технологии, которые мы используем для общения друг с другом, несомненно, сыграли роль в формировании этой ситуации, но, как бы нам ни хотелось обвинить во всех своих грехах Facebook и Twitter, это помешало бы увидеть более широкомасштабный и более глубокий сдвиг в человеческом поведении, который подготавливался на протяжении целых десятилетий и даже столетий. Однонаправленных каналов – не только электронных, но и социальных – стало меньше. Все начинают отвечать всем. Если мы становимся все более несговорчивыми, это потому, что современная жизнь требует, чтобы мы высказывали свое мнение.

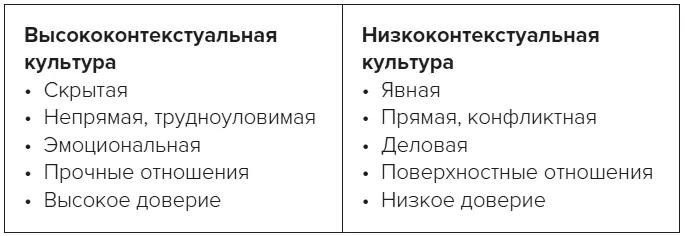

Американский антрополог Эдвард Т. Холл предложил различать два типа культур коммуникации – высококонтекстуальные и низкоконтекстуальные. Как и все хорошие теории, эта упрощает действительность ради большей наглядности. В низкоконтекстуальных культурах общение бывает явным и прямым. То, что человек говорит, воспринимается как выражение его мыслей и чувств. Чтобы понять сообщение, не обязательно понимать контекст – кто именно говорит и в каких обстоятельствах. В высококонтекстуальной культуре лишь немногое высказывается явно, бо́льшая часть сообщения подразумевается. Смысл каждого сообщения определяется не столько его словами, сколько контекстом. Для такой культуры характерно непрямое, трудноуловимое, неоднозначное общение.

Грубо говоря, страны Европы и Северной Америки относятся к низкоконтекстуальным культурам, а азиатские страны – к высококонтекстуальным. Приведем пример: в Киото популярно простое японское блюдо бубудзукэ, которое готовят, заливая рис зеленым чаем или бульоном. Если вы окажетесь в гостях у уроженца Киото и хозяева предложат вам бубудзукэ, вы можете согласиться или отказаться есть это блюдо в зависимости от того, голодны вы или нет. Однако в Киото предложение бубудзукэ – это традиционный способ намекнуть, что гостям пора уходить. Чтобы понять это сообщение, необходимо знать контекст.

Высококонтекстуальные общества, подобные японскому, обычно бывают более традиционными и более формальными. Для успешного общения требуется глубокое понимание общих для этой культуры символов и негласных правил поведения, например почтения к старшим и вышестоящим. Основная цель общения – не обмен информацией или удовлетворение потребности высказаться, а поддержание хороших отношений. Основной упор делается на слушание, так как, чтобы понять, что говорится в высококонтекстуальном разговоре, слушающий должен уметь читать между строк. Говорящие в высококонтекстуальной культуре, как правило, экономят слова, ничего не имеют против пауз и спокойно ждут, пока настанет их очередь говорить.

Низкоконтекстуальные культуры, например в Соединенных Штатах, менее традиционны и более разнородны. Для них характерны более краткосрочные отношения, бо́льшая гибкость и меньшая почтительность. Что касается говорения или слушания, знание традиций, протокола и иерархии помогает в этом деле гораздо меньше; каждый говорит за себя. Поскольку контексту доверять нельзя, люди полагаются на сам язык. Для низкоконтекстуальной коммуникации характерно, по словам одного исследователя, «постоянное и иногда бесконечное использование слов». В ней ясно высказываются намерения, выражаются желания, приводятся объяснения. Люди обращаются друг к другу по имени и склонны болтать друг с другом. В разговорах чаще перебивают друг друга и обмениваются быстрыми репликами – и больше спорят.

Это подводит нас к самому важному различию между высококонтекстуальными и низкоконтекстуальными культурами – уровню конфликтности, который они порождают. В азиатских культурах не принято прямо и настойчиво выражать свое мнение. Такое поведение могут счесть невежливым и даже оскорбительным. Человек западной культуры более склонен говорить начистоту и нарываться на столкновения. Различия во мнениях ожидаемы, даже когда они приводят к трениям. Это различие относительно: даже у нас, на Западе, выработались некоторые культурные стратегии, направленные на предотвращение чрезмерных споров: например, не принято говорить о политике или религии за столом. Но по мере того, как такие традиции постепенно теряют силу, ослабевает и их способность приглушать конфликты.

Я сравниваю самые общие черты разных стран для наглядности, но модель высоко- и низкоконтекстуальных культур Холла применима в любом масштабе. Людям, живущим в деревнях, в которых все знают друг друга, более свойственна высококонтекстуальная коммуникация – кивками и подмигиванием, – чем жителям больших городов, которые привыкли встречаться с незнакомцами, происходящими из другой среды. Работники давно существующих организаций могут сообщать друг другу о своих намерениях способами, приводящими новичков в полное недоумение, а в стартапах будет услышано только то, что высказано явным образом. Отдельные люди переключаются с высококонтекстуального режима на низкоконтекстуальный и обратно: ваше общение с родными или друзьями, вероятно, бывает по большей части высококонтекстуальным, а разговор с оператором кол-центра – низкоконтекстуальным. Низкоконтекстуальные культуры лучше подходят для обществ, находящихся в процессе перемен, многообразных, внедряющих новшества. Но в то же время они могут казаться безличными, неустойчивыми и непредсказуемыми, а также они более склонны к раздорам.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: