Владимир Барабанщиков - Когнитивные механизмы невербальной коммуникации

- Название:Когнитивные механизмы невербальной коммуникации

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-89353-510-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Барабанщиков - Когнитивные механизмы невербальной коммуникации краткое содержание

В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

Когнитивные механизмы невербальной коммуникации - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

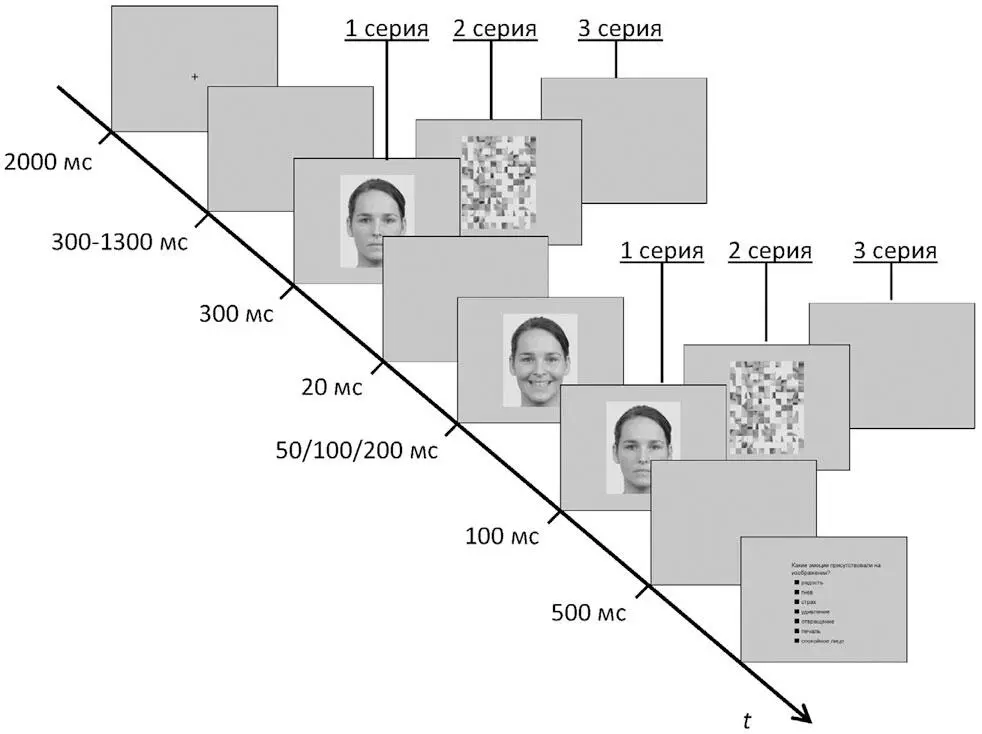

Рис. 2.2.Структура стимульной ситуации

Перед началом основного эксперимента проводилась тренировочная серия. Она состояла из 7 проб, в каждой из которых экспонировалась одна из 7 экспрессий, выраженная одним из 6 натурщиков. Длительность тестового изображения составляла 300 мс. Экспонируемые экспрессии в тренировочных пробах не повторялись.

Статистическая обработка данных проводилась при помощи пакета R 3.0.3. Анализировалось влияние изучаемых факторов на точность распознавания экспрессий. Верными ответами считали совпадение выбранной в каждой пробе категории эмоции с тем состоянием, которое изображал натурщик. Методом дисперсионного анализа с внутригрупповыми факторами Время предъявления (3 градации), Содержание контекста (3 градации), Экспрессия натурщика (7 градаций) рассчитывались отношения F Фишера для каждого из факторов и их взаимодействий. Значимость критерия оценивалась с помощью рандомизационного теста, эффективного даже при нарушении условий использования дисперсионного анализа. Рандомизация проводилась для каждого испытуемого в отдельности, количество итераций – 1000.

С помощью точного теста Фишера частоты верных ответов в трех сериях сопоставлялись попарно: а) средние по всем экспрессиям и всем временам предъявления; б) средние по всем временам предъявления для каждой экспрессии; в) средние по всем экспрессиям для каждого времени предъявления; г) для каждой экспрессии и каждого времени предъявления в отдельности.

Частоты выборов семи категорий – названий базовых эмоций – сопоставлялись при помощи χ 2Пирсона для каждой экспрессии: сравнивались распределения частот в трех сериях (кажущееся движение; маскировка; изолированное лицо) и при разном времени экспозиции (50, 100, 200 мс). Уровни значимости во всех случаях рассчитывались методом Монте-Карло (количество итераций – 2000) с коррекцией Беньямини – Хохберга на множественные сравнения.

Оценка эмоций в условиях кажущегося движения

Феноменология восприятия. Несмотря на близость временной организации стимульных паттернов в трех сериях, их восприятие зависит от содержания контекста, в который включалось тестовое фотоизображение. Если оно просто демонстрируется на светло-сером фоне экрана, наблюдатели воспринимают неподвижное экспрессивное лицо само по себе. Если фотографии экспрессии лица предшествует и следует за ней изображение этого же натурщика в спокойном состоянии, воспринимается кажущееся движение – быстрое непрерывное изменение выражения лица, нередко сопровождаемое движением головы. Наконец, в тех случаях, когда появление тест-объекта ограничивается рандомизированными изображениями, наблюдатель видит статичное изображение экспрессии с наложенными на него шумовыми масками. Три содержательно различные стимульные ситуации, реализованные в соответствующих экспериментальных сериях, обозначим как «кажущееся движение» (серия 1.1), «маскировка» (серия 1.2) и «изолированное лицо» (серия 1.3).

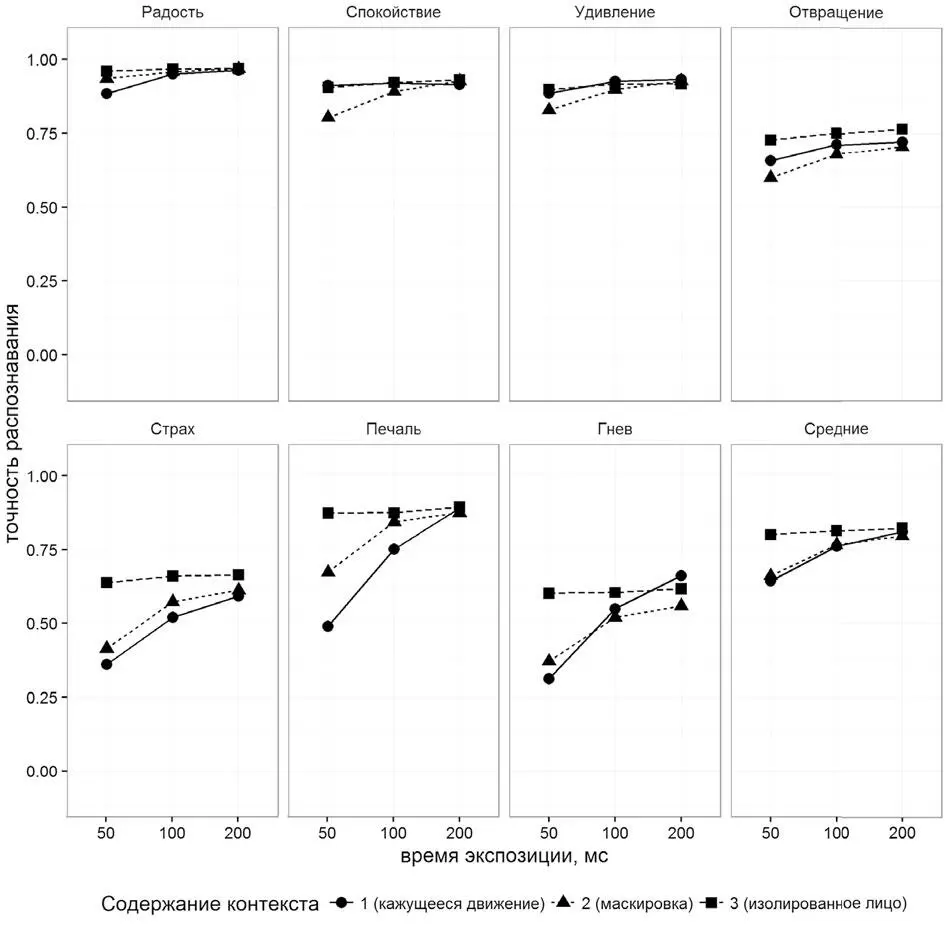

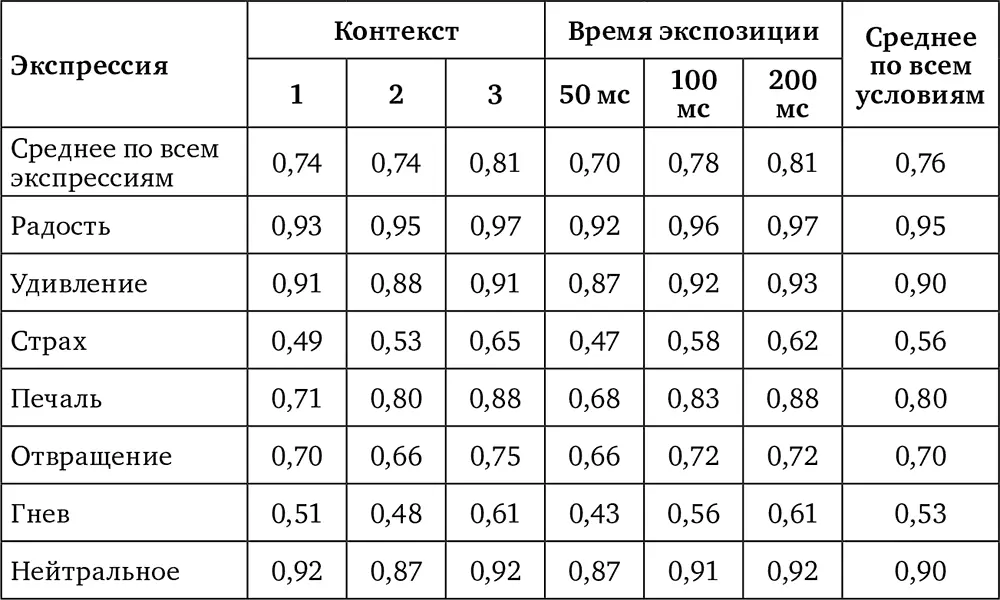

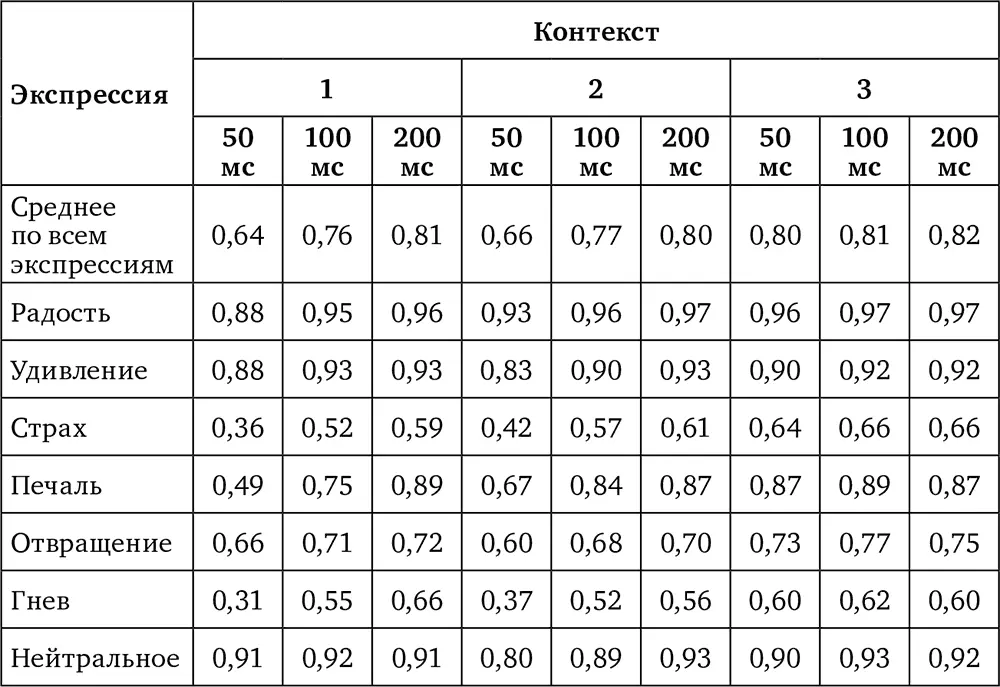

Точность распознавания экспрессий. В ходе анализа мы пытались установить, зависит ли относительная частота проб, в которых выбранная испытуемым эмоция совпадала с экспрессией, выраженной натурщиком («верные ответы»), от условий восприятия и модальности экспрессии. Ответы, не совпадающие с экспрессией натурщика, считались «ошибочными». Согласно полученным данным, все варьируемые факторы: Время, Экспрессия, Контекст, а также их взаимодействия оказались значимыми ( p = 0,001). Средние значения эффективности распознавания в зависимости от времени экспозиции, модальности экспрессии и содержания контекста приведены на рисунке 2.3 и в таблицах 2.1 и 2.2.

Рис. 2.3.Точность распознавания экспрессий (доля «верных» ответов) в зависимости от модальности эмоции, времени экспозиции (мс) и содержания контекста

Вероятность правильных ответов в подавляющем большинстве случаев выше случайной (средняя точность распознавания по всем условиям 0,76). Лучше всего распознаются «радость» (0,95), «удивление» (0,90) и спокойное лицо (0,90), хуже всего – «гнев» (0,53) и «страх» (0,56). Средние по всем экспрессиям и временам экспозиции частоты верных ответов в сериях 1.1 и 1.2 значимо не различаются (доля «верных» ответов в обеих сериях составляет 0,74; скорректированный уровень значимости точного теста Фишера при сопоставлении частот ответов в этих двух сериях p = 0,423). Ответы в серии 1.3 (изолированное предъявление лица, точность распознавания 0,81) значимо отличны от соответствующих ответов в сериях 1 и 2 (кажущееся движение и маскировка) ( p< 0,001). Отдельно по каждой экспрессии все различия между сериями значимы ( p< 0,008) за исключением «удивления» ( p = 0,489) и нейтрального лица ( p = 0,481), для которых результаты оценки в условиях кажущегося движения и изолированного лица не отличаются. Средняя по всем экспрессиям точность ответов в разных сериях значимо различается в зависимости от времени экспозиции, кроме серий с кажущимся движением и маскировкой при 100 мс ( p = 0, 374).

Таблица 2.1.Точность распознавания в зависимости от содержания контекста, времени экспозиции и модальности экспрессий

Таблица 2.2.Точность распознавания экспрессии в каждом из экспериментальных условий

Сопоставление различий отдельно по каждой экспрессии и каждому времени экспозиции дает следующие результаты. Для экспрессий гнева и печали все различия между сериями значимы ( p< 0,021), для «страха» и «отвращения» различия значимы ( p< 0,008) за исключением серий с кажущимся движением и маскировкой, предъявленных на 200 мс (для «страха» p = 0,877; для «отвращения» p = 0,068). Для экспрессии удивления отсутствуют различия между всеми условиями при экспозиции на 200 мс ( p> 0,115) и между кажущимся движением и изолированным лицом, экспонируемым на 100 мс ( p = 0,897). Для «радости» значимы все различия при 50 мс ( p< 0,028) и между кажущимся движением и изолированным лицом – при 100 мс ( p = 0,017). Нейтральное лицо, экспонируемое на 50 и 100 мс в качестве тест-объекта, распознается наименее эффективно в условиях маскировки ( p< 0,002).

Профили оценок. Влияние независимых переменных распространяется не только на адекватные, но и на неадекватные оценки, ошибочность которых весьма условна (Барабанщиков, 2009, 2012). Выполненные оценки разделяются на три группы: 1) «верные» ответы, совпадающие с демонстрируемой эмоцией; 2) редкие (случайные) ответы, не совпадающие с демонстрируемой эмоцией; 3) «ошибочные» ответы выше случайного уровня (рисунок 2.4). Последние могут быть как регулярными, т. е. присутствовать при всех условиях эксперимента (восприятие «гнева» при экспозиции «отвращения», «печали» – при экспозиции «гнева»), так и врéменными – наблюдаться в условиях маскировки и кажущегося движения (восприятие «удивления» при экспозиции «страха» на 50 и 100 мс; спокойного состояния – при экспозиции «гнева» или «печали» на 50 мс). За исключением экспрессии гнева (50 мс, ситуация кажущегося движения) «верные» оценки преобладают над «ошибочными». В ситуациях кажущегося движения и маскировки «ошибки» восприятия зависят от времени экспозиции для всех экспрессий ( p< 0,001) кроме нейтрального лица при кажущемся движении ( p = 0,6932). В ситуации изолированного лица различия значимы так же только для нейтрального лица ( p = 0,0102). При 50 и 100 мс все различия между условиями значимы ( p< 0,034), при 200 мс – значимы только для экспрессий страха, отвращения, гнева и печали ( p< 0,001). Существует тенденция реципрокности в отношении «верных» и «ошибочных» ответов: снижение долей «верных» оценок ведет к избирательному повышению долей неверных распознаваний этих же экспрессий, особенно на самых коротких экспозициях.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: