Виктор Слободчиков - Психология человека. Введение в психологию субъективности

- Название:Психология человека. Введение в психологию субъективности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «ПСТГУ»050b4b88-f623-11e3-871d-0025905a0812

- Год:2013

- Город:М.

- ISBN:978-5-7429-0731-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Слободчиков - Психология человека. Введение в психологию субъективности краткое содержание

Данная книга – первая в учебном комплексе – «Основы психологической антропологии» (вторая – «Психология развития человека», третья – «Психология образования человека»).

Здесь рассмотрены: предмет психологии человека, история и методы его изучения; описаны формы и способы бытия человека в мире, представлены основные образы субъективной реальности – индивидный, субъектный, личностный, индивидуальный и универсальный, как они сложились в системе психологического знания. Заключает книгу словарь основных понятий.

Пособие адресовано не только преподавателям и студентам педагогических вузов, колледжей, лицеев, но и всем специалистам гуманитарных практик.

Психология человека. Введение в психологию субъективности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

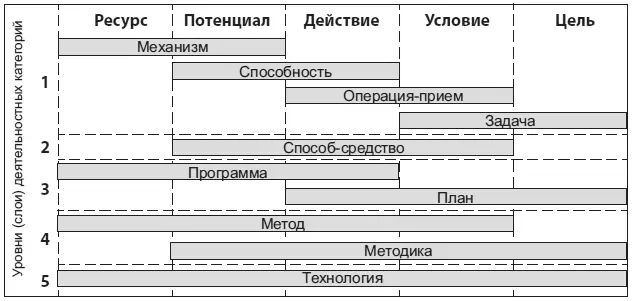

Далее, действие, адекватное вполне конкретным условиям и обстоятельствам своего осуществления, есть операция (прием); и, наконец, цель, данная в условиях, есть классическое (А.Н. Леонтьев) определение задачи . И это первый слой деятельностных категорий , молярных единиц деятельности.

В свою очередь единство потенциала, действия и условий как структура соорганизованных и обеспеченных ресурсами действий в заданных условиях обнаруживает себя как способ, средство деятельности (как средняя часть ее структуры, ее сердцевина). Знаменательно, что способ не есть нечто находящееся между субъектом и объектом, не приуроченное к ним; он есть живая связь их в силу того, что, как уже указывалось, первые три элемента базовой формулы деятельности суть субъект, последние три – объект. Многообразие способов деятельности – это второй слой деятельностных категорий.

Соответственно если на элементном, базовом уровне деятельности структурное единство потенциала, орудия и действия есть полная характеристика деятельного субъекта, то на третьем уровне структурной организации данное единство выступает уже как программа деятельности – как организованная совокупность способных деятелей , а вовсе не как перечень мероприятий в традиционном понимании «программы». В свою очередь единство элементов базового уровня, которые определяли структуру «объекта», здесь обнаруживает себя как совокупность решаемых задач – как операциональный план реализации деятельности . Две эти деятельностные категории составляют третий слой нормативной структуры.

На четвертом уровне (слое) структурированная совокупность средств (способов) достижения разных целей есть путь и содержательное определение общего метода , а структурированная совокупность приемов-операций (алгоритм) решения какого-либо класса задач есть определенная методика.

И только полная нормативная структура деятельности, конкретная структура производственного цикла обнаруживает себя и как вполне конкретная технология , и как учение о средствах , основаниях и способах решения задач и достижения определенных целей деятельности. Технология деятельности составляют пятый слой нормативной структуры (см. рис. 7).

Рис. 7. Полная (нормативная) структура деятельности

Проведенный логико-семантический анализ обобщенной схемы любой рациональной практики позволяет достаточно содержательно определять фактически любую из известных деятельностных категорий (в принципе читатель может вполне самостоятельно сформулировать их дефиниции).

1.4. Освоение деятельности человеком

Субъект деятельности и субъект собственной деятельности. Формы рефлексивной деятельности человека

Отдельный вопрос для более тщательного анализа – это проблема онто– и профессиогенеза, проблема освоения в онтогенезе нормативной структуры деятельности и собственно профессиональной позиции в ходе ее освоения; это вопрос о возможности быть подлинным субъектом (хозяином, автором, распорядителем) собственной деятельности.

Как нетрудно заметить, в данной формулировке заложено явное противоречие с результатами проведенного выше анализа, а именно – было показано, что субъектность уже входит в нормативную структуру деятельности; бессубъектной деятельности, как уже говорилось, не бывает. Выход из данного противоречия может быть только один – необходимо четко различать «субъекта предметной деятельности (действия)» и «субъекта собственной деятельности (действия)»; во втором случае речь должна идти о другом субъекте – о субъекте, способном не только реализовывать конкретную предметную деятельность (редко свою – предприниматель, чаще чужую – наемный работник), но и рефлектировать ее основания и средства во всей полноте ее нормативной структуры; способном ее строить, преобразовывать, проектировать, исследовать, управлять ею.

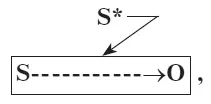

Иными словами , рефлексивная деятельность – это деятельность над деятельностью, это когда моя предметная деятельность становится особым предметом моего практического преобразования. Схематически данную ситуацию можно изобразить следующим образом:

где субъект (S*) собственник собственной (S – О) предметной деятельности. Лишь в этом случае он оказывается, во-первых, подлинным хозяином своей деятельности, а во-вторых, у человека действительно появляется возможность быть ее субъектом в истинном смысле этого слова. И что самое важное – обратным, рефлексивным ходом (от целеполагания к выявлению и формированию новых ресурсов субъективности) возможно выстроить способы и средства самопреобразования и саморазвития человека в его деятельностном бытии.

Деятельности такого рефлексивного статуса в европейской культуре давно определены и давно практикуются. Однако долгое время они считались и являлись высоко интеллектуальными и высоко специализированными. Только узкий слой интеллектуалов (ученых, богословов, властителей и др.) был реальным носителем рефлексивной культуры. Сегодня в образовательном сообществе серьезно обсуждается необходимость введения рефлексивной культуры в состав педагогического профессионализма. Рассмотрим некоторые формы рефлексивной деятельности, базовыми из которых являются – исследование, конструирование, проектирование, организация, управление – и которые можно расшифровать следующим образом:

исследование– буквально, движение по следам – описывается известной формулой Г. Гегеля: цель – средство – результат. Здесь программа отношения к следствиям исследовательской деятельности, позволяющая видеть ее во всей полноте, это анализ следов собственного «хождения» при изучении какой-либо проблемы; результатами исследования и их анализа являются новые источники и новые ресурсы деятельности и пути их открытия;

конструирование(преобразование) – буквально, структурирование, придание формы чему-либо – можно описать известной методологической схемой: материал – орудие – продукт (с заданными свойствами). Отношение к деятельности в целом – это оценка качества продукта конструкторской деятельности; ее следствием оказывается создание принципиально нового ресурса развития и совершенствования основной деятельности;

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: