Виктор Слободчиков - Психология человека. Введение в психологию субъективности

- Название:Психология человека. Введение в психологию субъективности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «ПСТГУ»050b4b88-f623-11e3-871d-0025905a0812

- Год:2013

- Город:М.

- ISBN:978-5-7429-0731-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Слободчиков - Психология человека. Введение в психологию субъективности краткое содержание

Данная книга – первая в учебном комплексе – «Основы психологической антропологии» (вторая – «Психология развития человека», третья – «Психология образования человека»).

Здесь рассмотрены: предмет психологии человека, история и методы его изучения; описаны формы и способы бытия человека в мире, представлены основные образы субъективной реальности – индивидный, субъектный, личностный, индивидуальный и универсальный, как они сложились в системе психологического знания. Заключает книгу словарь основных понятий.

Пособие адресовано не только преподавателям и студентам педагогических вузов, колледжей, лицеев, но и всем специалистам гуманитарных практик.

Психология человека. Введение в психологию субъективности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В соответствии с этим потребности человека разделяют на материальные (в пище, в жилье, в одежде, предметах обихода и т. п.) и духовные (в общении, в занятиях наукой, искусством и т. п.). В психологии существуют различные классификации потребностей человека. Основатель гуманистической психологии А. Маслоу выделяет пять групп потребностей человека. Первая группа потребностей – витальные (биологические) потребности; их удовлетворение необходимо для поддержания человеческой жизни. Вторая группа – потребности в безопасности. Третья группа – потребности в любви и признании у других людей. Четвертая группа – потребности самооценки, самоуважения. Пятая группа – потребности самоактуализации.

Представитель факторной концепции личности Дж. Гилфорд выделяет следующие виды и уровни потребностей: 1) органические потребности (в пище, сексуальное побуждение, общая активность); 2) потребности, относящиеся к условиям среды (в комфорте, приятном окружении); 3) потребности, связанные с работой (общее честолюбие, упорство и т. д.); 4) потребности, связанные с положением индивида (потребность в свободе); 5) социальные потребности (потребность в других людях).

Зачастую предлагаемые классификации потребностей человека являются эмпирическими, основаны на здравом смысле. Это объясняется отсутствием обоснованной теории происхождения человеческих потребностей. Ниже приводится авторская гипотеза природы человеческих потребностей, излагаемая в контексте содержательно-генетической логики.

Изначально потребности новорожденного абстрактны и бессодержательны, так как они еще неопредмечены. Потребность определяется через свой предмет, и вне его она всегда формальна. Можно говорить только о ее интенсивности, напряженности – как динамической интенции.

Но и по своему истоку (как нужда) ее идеальным способом выражения, по замечательной мысли Гегеля, может быть только крик – абстрактное, всеобщее, «никакое требование». Вот это «никакое требование» зачастую и определяется в психологии в качестве потребности. При этом потребность понимается либо как развивающаяся «изнутри», как требование к своему окружению, как навязывание ему своего состояния, как замена действительности реальной – нужной, требуемой для себя. Либо потребность трактуется как формирующаяся «извне», как вынужденная удовлетворенность, как состояние принужденности, которое может стать порабощающей силой, внутренним насилием над субъектом.

Однако данная альтернатива неправомерна; потребность возникает (и она все-таки действительно возникает) не извне и не изнутри, а «между». Изначально (в младенчестве) есть совместное бытие (со-бытие) взрослого и ребенка, исключающее какие бы то ни было требования, а соответственно и по-требное поведение. У ребенка нет никаких требований к взрослому (он «не знает», чего требовать), а взрослый не может ничего потребовать от ребенка (еще не к кому предъявлять требования).

Существует единственное обстоятельство, порождающее «потребность», – это случай, когда взрослый отказывается от со-бытия с ребенком, когда он подменяет себя, подставляет на свое место какой-либо предметный заместитель (неслучаен поэтому фундаментальный родительский принцип: чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало). Заместитель предметен лишь по форме, его содержанием всегда является другой человек.

Вот этой-то подменой, отчуждением взрослого и формируется впервые специфический функциональный орган – «потребность», которая впоследствии начинает жить своей собственной «жизнью»: определяет, требует, принуждает человека к осуществлению определенной деятельности или поведения.

Частичное отсутствие взрослого в жизнедеятельности ребенка обусловливает и многопредметность «потребности», понимаемой в психологии как система мотивов. По сути же, любая «потребность» – это превращенная форма требования о полном присутствии другого. Понятно, что обнаружение принудительного характера собственных потребностей и попытки освобождения от них требуют от человека их глубокого осознания и сугубо практического преодоления. Однако преодоление причинной (потребностной) детерминации поведения человека предполагает высокий уровень его духовного развития.

На уровне субъектности доминирующей формой проявления потребности, побуждающей и определяющей выбор направления деятельности, ее предмета, ради которого она осуществляется, является мотив. Совокупность внешних и внутренних условий, вызывающих активность субъекта и определяющих ее, представляет собой процесс мотивации его поведения .

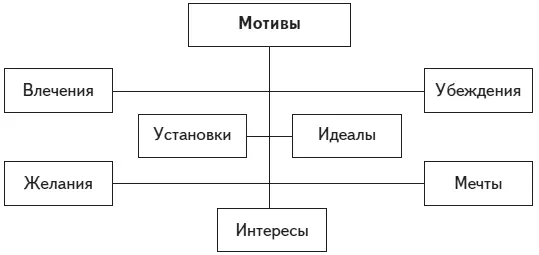

Существуют различные формы мотивов, одни из которых носят побудительный характер, а другие – притягательный. К побудительным относят установки, влечения, желания; к притягательным – интересы, мечты, идеалы, убеждения (рис. 14).

Рис. 14. Виды мотивов

Установка – это механизм неосознаваемой регуляции поведения; предрасположенность субъекта, возникающая при предвосхищении им появления определенного объекта и выражающаяся в готовности его к деятельности. Всякая установка представляет собой отношение потребностей субъекта к ситуации действия.

Влечение представляет собой психическое состояние, выражающее недифференцированную, неосознанную или недостаточно осознанную потребность субъекта. Влечение является преходящим состоянием: по мере того как оно осознаётся или находится предмет удовлетворения потребности, на который направляется влечение, оно необходимо переходит в желание.

Желание есть переживание и осознание возможности чем-либо обладать или что-либо осуществить. Желание как мотив деятельности характеризуется отчетливой осознанностью предмета потребности и возможных путей ее удовлетворения. Будучи эмоционально окрашенным, желание обостряет осознание цели будущего действия и построение его плана. Желание, таким образом, в отличие от влечения, является объективированным, опредмеченным переживанием.

Интерес – форма проявления познавательной потребности субъекта, сосредоточенность на определенном содержании, вызывающем стремление понять его. С.Л. Рубинштейн определяет интерес как сосредоточенность помыслов субъекта на определенном предмете. Под помыслами при этом понимается сложное и неразложимое образование – направленная мысль, мысль-забота, мысль-приобщение, внутри себя содержащая и специфический эмоциональный заряд. Интерес сказывается на направленности внимания и мыслей. Интерес – это мотив, который действует в силу своей осознанной значимости и эмоциональной привлекательности .

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: