Дмитрий Ушаков - Психология интеллекта и одаренности

- Название:Психология интеллекта и одаренности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Когито-Центр»881f530e-013a-102c-99a2-0288a49f2f10

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9270-0218-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Ушаков - Психология интеллекта и одаренности краткое содержание

Монография посвящена проблемам интеллекта, творчества, одаренности. В ней представлен современный этап развития структурно-динамической теории интеллекта, предлагается новый подход к исследованию и практической работе в области одаренности. Особое место отводится школе психологии творчества, основанной Я. А. Пономаревым, и сопоставлению сформулированных в ее русле идей с достижениями современных зарубежных исследователей.

Психология интеллекта и одаренности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Хотя строгое доказательство идеи, развитой в работе Гнатко, получить достаточно трудно ввиду отсутствия полной определенности того, что означает подражание одного шахматиста другому, все же в целом идея представляется достаточно правдоподобной.

Представляется, что имитационная модель Дружинина хорошо соответствует изложенной выше идее уровней творческой компетентности. Освоение человеком системы схем, структурирующих материал, образует первый неиндивидуализированный этап вхождения человека в профессиональную деятельность. На этом этапе человек учится действовать, как все. Индивидуализация начинается с момента, когда субъект пытается выработать метод для организации своей деятельности. Весьма возможно, что попытки выработки этого метода вначале базируются на уже существующих образцах и лишь затем индивид обретает самостоятельность стиля.

Вспомним одного из крупнейших и оригинальнейших архитекторов XX в., Константина Мельникова: «<���…> уместно поставить вопрос о соседних, но, по существу, враждебных друг другу понятиях – „родственника“ и „подражателя“. Существует такая степень насыщенности мастера культурой прошлых веков, при которой он совершенно непроизвольно, так сказать, органически функционируя, является продолжателем стилевых традиций многих поколений. В этом квинтэссенция всякой культуры, и поэтому понятно, что любой мастер может узнать в себе „родственника“ какого-нибудь классика или даже близкого современника. Иное дело „подражатель“. Тот только механически копирует…» (Мельников, 1989, с 51).

Индивидуально-психологические особенности и «дух времени» в формировании таланта

Необходимо уточнить, в какой мере талант релевантен индивидуальным особенностям своего носителя и в какой – духу времени (Zeitgeist). Работа одаренной личности на этапе начала творчества заключается в создании такой конструкции схем, структурирующих предметный материал, и метод организации своей деятельности, которая, с одной стороны, соответствует индивидуальной психологической конституции творца, а с другой – объективным требованиям отрасли на момент начала творчества. Таким образом, метод творчества должен соответствовать как индивидуальным характеристикам – личностным, мотивационным и когнитивным, так и тому материалу, на котором разворачивается творчество. К решению этой задачи, которое занимает годы жизни и обычно разворачивается в период между 20– и 30-летним возрастом, одаренная личность подходит с разной степенью компетентности, готовности преодолевать трудности и информированности о том, что предстоит. Собственно, доведение до этого момента и адекватная подготовка к этой работе и составляют основную задачу поддержки одаренной личности на предыдущих этапах. По ним и следует оценивать результативность предшествующих по времени мероприятий поддержки одаренности.

Для приведения этого положения в соответствие с тем, что обсуждалось ранее в связи с индивидуальными свойствами, можно сказать, что творческий метод должен соответствовать сильным сторонам одаренного человека. Выше говорилось о том, что в отношении личностных особенностей возможно применение представления о сильных сторонах. Возможно ли оно в отношении когнитивных особенностей?

Хотя в целом успешность человека определяется генеральным фактором интеллекта, все же при анализе отдельных случаев очевидна роль индивидуальных особенностей профессионального мышления. Возьмем пример из области, которую Саймон назвал «дрозофилой когнитивной психологии», – из шахмат. Среди шахматистов есть те, кто лучше ведет комбинационную счетную игру, и те, кто сильнее в стратегической, позиционной. Кто-то особенно силен в дебютах, кто-то в ладейных окончаниях, а кто-то в эндшпилях «слон против коня». Кто-то хорошо умеет жертвовать пешки для поддержания инициативы, а кто-то виртуозно ведет защиту. Кто-то хорошо играет блиц, а кто-то силен в партиях по переписке.

Безусловно, можно до определенной степени обучиться разыгрывать сицилианскую или староиндийскую защиту, ладейные эндшпили или «разноцвет». Однако существует ли определенная когнитивная предрасположенность к тому, чтобы быть особенно сильным в том или ином компоненте шахматной игры? Пока психологи не выявили такой предрасположенности, однако косвенные признаки свидетельствуют в пользу ее существования. Так, у сильных шахматистов часто наблюдается последовательная смена стиля игры: вслед за комбинационной игрой приходит стремление к позиционной. Это, вероятно, связано как с возрастным ослаблением комбинационных способностей, так и с необходимостью приобретения опыта для понимания позиционных тонкостей.

В большинстве случаев шахматисты стараются создать себе среду, в которой их возможности раскроются наилучшим образом. Вероятно, сказывается мотивация и личностные предпочтения. Кто-то играет «на публику», для кого-то важен только результат, для кого-то – нахождение истины. Это может влиять на стремление к комбинационным эффектам, наиболее простым и эффективным стратегиям или же оригинальным экспериментам.

Но может существовать разница когнитивных возможностей, если, допустим, рабочая память положительно связана со способностью комбинировать, а кристаллизованный интеллект – с позиционной игрой.

Наконец, присутствуют средовые факторы – учителя и тренеры, соперники и среда в целом, приносящая воззрение на шахматы, характерное для своего времени.

Вероятно, в методах мышления, которые создал для себя Декарт, было много от того, что подходило для его темперамента и способностей. Так, он был явно выраженным «алгебраистом», а к геометрии относился с некоторым подозрением. Предложенные им «декартовы координаты» – это фактически метод сведения геометрии к алгебре. Возможно, у него логико-числовой интеллект был развит выше пространственного, но эту гипотезу через 360 лет после смерти мыслителя очень сложно проверить.

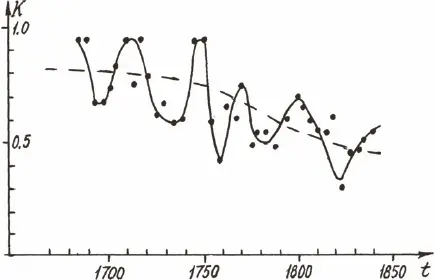

Другая сторона вопроса заключается в том, что творческий метод должен быть адекватен требованиям своей области и времени. Культурологические исследования, в том числе выполненные нашими соотечественниками М. А. Масловым и В. М. Петровым, показывают, что в культуре существуют специфические волнообразные процессы смены, например, синтетического и аналитического типов творчества (рисунок 3.3).

Рис. 3.3.Историческая смена аналитических и синтетических периодов творчества (на примере японских гравюр 1690–1840 гг.)

Вопрос о том, насколько эти периоды способствуют выдвижению тех лиц, которые соответствуют им по индивидуальным особенностям, остается открытым. Факт, однако, заключается в том, что наиболее крупные творцы меньше соответствуют своему периоду, чем менее крупные.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: