Дмитрий Ушаков - Психология интеллекта и одаренности

- Название:Психология интеллекта и одаренности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Когито-Центр»881f530e-013a-102c-99a2-0288a49f2f10

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9270-0218-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Ушаков - Психология интеллекта и одаренности краткое содержание

Монография посвящена проблемам интеллекта, творчества, одаренности. В ней представлен современный этап развития структурно-динамической теории интеллекта, предлагается новый подход к исследованию и практической работе в области одаренности. Особое место отводится школе психологии творчества, основанной Я. А. Пономаревым, и сопоставлению сформулированных в ее русле идей с достижениями современных зарубежных исследователей.

Психология интеллекта и одаренности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Таким образом, решение любой конкретной задачи человеком, согласно Спирмену, зависит от развития у него как способности, связанной с фактором G, так и от одной или нескольких из набора специфических способностей, необходимых для решения узкого класса задач. Эти специальные способности носят у Спирмена название S-факторов (от special – специальный). Роль фактора G наиболее велика при решении математических задач и задач на понятийное мышление. Для сенсомоторных задач роль общего фактора уменьшается при увеличении влияния специальных факторов.

Другая картина, однако, складывается при применении факторного анализа с вращением. Факторный анализ приводит к распределению в многомерном пространстве точек, соответствующих факторизуемым объектам. Однако выбор системы координат, ортогональных или косоугольных, в этом пространстве произволен. В то же время именно система координат позволяет дать факторам ту или иную содержательную интерпретацию. Вращение системы координат, представляющее собой математически корректную процедуру, приводит к изменению интерпретации всех данных.

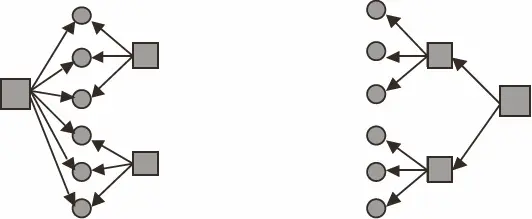

При проведении вращения проценты дисперсии, объясняемые несколькими первыми факторами, в значительной степени выравниваются, в результате чего первый фактор становится невозможно трактовать как генеральный: падает процент объясняемой им дисперсии, и не все задания оказываются нагруженными по нему. Решение, полученное после вращения, таким образом, не имеет генерального фактора. Однако при факторизации полученных факторов возникает один фактор более высокого порядка, который может интерпретироваться как генеральный. Получаемая факторная структура, которая носит название иерархической, изображена на рисунке 1.5 справа.

Итак, справа изображена иерархическая модель, которая возникает из результатов факторного анализа с вращением и вторичной факторизацией. Факторы первого уровня в ней нагружены по генеральному фактору, который располагается на следующем уровне.

Слева – гнездовая модель, которая вытекает из традиции факторизации без вращения. Генеральный фактор в ней непосредственно связан со всеми задачами, которые нагружены и по специальным факторам.

Таким образом, на одних и тех же данных, получаемых в большинстве исследований, возможны две альтернативные интерпретации. Какая из этих интерпретаций оптимальна? Ответ на этот вопрос тем более сложен, что при вращении процент дисперсии, определяемой выделенными факторами, не меняется, так что объяснительная сила обоих вариантов решения одинакова.

В современной психологии интеллекта эксплораторный факторный анализ, который обсуждался до сих пор, не только дополнен, но и фактически вытеснен конфирматорным, позволяющим сравнивать соответствие данным различных априорно заданных моделей. Применение конфирматорного анализа, безусловно, позволяет существенно продвинуться в плане проверки гипотез. В принципе можно сопоставить гнездовую и иерархическую модели в плане их соответствия данным. Однако применительно к структуре интеллекта конфирматорный анализ показывает фактически одинаковую применимость двух принципиально разных типов моделей, которые изображены на рисунке 1.5. Хотя иерархическая и гнездовая модель не тождественны, однако разница между их предсказаниями весьма невелика, что на практике часто делает невозможным окончательное предпочтение одной из них.

Рис. 1.5.Гнездовая и иерархическая модели интеллекта

Любое исследование интеллекта на практике имеет дело с ограниченным кругом задач, предъявляемых выборке. Тесты интеллекта заставляют испытуемых работать с максимальными усилиями и оказываются достаточно утомительными. Набрать большое количество испытуемых, чтобы провести батарею из 40–60 субтестов, непростая задача для экспериментатора. В то же время число различных типов заданий, применяемых при тестировании интеллекта, измеряется сотнями. Оптимальным для оценки факторной структуры интеллекта было бы проведение всех возможных субтестов на одной и той же выборке (не следует забывать, что для проведения факторного анализа число испытуемых должно существенно превышать число субтестов) с последующей факторизацией. Однако по приведенным выше практическим соображениям это трудноосуществимо [9]. Наиболее частыми являются исследования с относительно ограниченным числом субтестов. Соответственно, в зависимости от набора субтестов в конкретном исследовании оптимальной может оказаться либо иерархическая, либо гнездовая модель, однако удовлетворительность обеих часто бывает на примерно одинаковом уровне.

Для анализа общей структуры интеллекта, однако, интерес представляют именно исследования, выполненные на большом тестовом материале, а не анализ факторной структуры теста Векслера или Амтауера.

Рассмотрим общие теории структуры интеллекта, сложившиеся после Спирмена и Терстона.

В послевоенный период широко обсуждалась «кубическая» модель Дж. Гилфорда, что происходило, вероятно, в большой мере под влиянием авторитета ее автора, заложившего систему отбора персонала в Вооруженных силах США и возглавлявшего в течение некоторого времени Американскую психологическую ассоциацию. Гилфорд считал, что способности определяются тремя основными характеристиками: операциями, содержанием и продуктами. Среди операций в исходном варианте своей модели он различал познание, память, дивергентное и конвергентное мышление и оценку, среди содержаний – образное, символическое, семантическое и поведенческое; среди продуктов – элементы, классы, отношения, системы, преобразования, предвидения (Гилфорд, 1965).

Любая задача основывается на содержании того или иного вида, предполагает осуществление определенной операции, которая приводит к соответствующему продукту. Например, задача, где требуется получить слово, вставив гласные буквы в «з_л_в» (слово «залив»), разворачивается на символическом материале (буквы), связана с операцией познания и приводит к элементу в качестве продукта. Если же мы попросим испытуемого завершить ряд «лом – мол, куб – бук, сон – …», то, по мнению Гилфорда, это будет задача на конвергентное мышление, относящееся к отношениям, на символическом содержании. В общей сложности, таким образом, выделяется 5×4×6 = 120 типов задач (в более поздней версии теории – 150), каждому из которых соответствует определенная способность.

Теория Гилфорда весьма умозрительна, он шел не от данных к факторной структуре, а наоборот – от гипотетической факторной структуры к данным. Такой подход возможен, однако должен опираться на обоснованную теорию переработки информации, исходя из которой можно было бы выдвигать серьезные гипотезы, подвергаемые факторной проверке. В то же время предположения Гилфорда покоятся на априорной классификации, которая выглядит достаточно поверхностной. Для обоснования своей теории он систематически использовал факторный анализ с так называемым субъективным вращением. В настоящее время, однако, математические методы Гилфорда подвергаются сильной критике. Показано, что его данные могут быть объяснены исходя из другой факторной модели (Стернберг, Григоренко, 1997). Более того, при использовании данных Гилфорда и его методов факторного анализа случайным образом сгенерированные факторные модели получают столь же хорошее подтверждение, как и его теория (Mackintosh, 1998). В целом сегодня модель Гилфорда рассматривается как пройденный и не очень продуктивный этап. Например, Дж. Кэрролл характеризовал ее как «эксцентрическое умопомрачение в истории моделей интеллекта» (Carroll, 1993, с. 60).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: