Дмитрий Ушаков - Психология интеллекта и одаренности

- Название:Психология интеллекта и одаренности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Когито-Центр»881f530e-013a-102c-99a2-0288a49f2f10

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9270-0218-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Ушаков - Психология интеллекта и одаренности краткое содержание

Монография посвящена проблемам интеллекта, творчества, одаренности. В ней представлен современный этап развития структурно-динамической теории интеллекта, предлагается новый подход к исследованию и практической работе в области одаренности. Особое место отводится школе психологии творчества, основанной Я. А. Пономаревым, и сопоставлению сформулированных в ее русле идей с достижениями современных зарубежных исследователей.

Психология интеллекта и одаренности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Пятый уровень предполагает планирование. Человек, находящийся на этом уровне, может проделать конем достаточно длительный путь, обнаружить, что этот путь заводит в тупик, вернуться в исходную точку, чтобы с учетом полученного знания осуществить другой вариант. Этот уровень предполагает операции над сериями ходов, которые уже в свою очередь, как мы только что видели, требуют группировки операций. Следовательно, здесь нужна группировка операций второго порядка, или, в терминах Пиаже, формальные операции.

Проведенный анализ эмпирически подтверждается хронологическим совпадением у обоих ученых момента появления соответствующей функции: 7 лет для конкретных операций и третьего уровня, 11 – для формальных операций и пятого уровня. Соответствие между предсказанием теории Пиаже и результатами, полученными Пономаревым, оказывается, таким образом, идеальным, что означает эмпирическую тождественность этапов развития по Пономареву и Пиаже.

Фундаментальная пиажеанская абстракция

Пономарев выбрал для анализа интеллектуального развития задачу принципиально того же типа, что и Пиаже, и выбор этой задачи предопределил целую систему особенностей получающейся в результате теории. Задачи, использованные обоими авторами, имеют две принципиальные характеристики:

1) успешность решения этих задач максимально четко разделяют детей различных возрастов;

2) трудность в этих задачах связана не с нахождением решения, а с его пониманием.

Выше в главе 4 для обозначения различия между задачами, решение которых больше зависит от возрастных показателей, чем от индивидуальных особенностей, введен термин «хроногенные» задачи в отличие от «персоногенных» (см. рисунок 1.6). Поясним теперь разделение хроногенных и персоногенных функций с другой стороны. В психологии одаренности обсуждается вопрос: являются ли одаренные дети просто быстро развивающимися или же они имеют другую структуру познавательных процессов? Разделение хроногенных и персоногенных функций означает, что справедлив второй вариант, а именно одаренные дети по некоторым функциям (хроногенным) практически не отличаются от своих сверстников, но намного опережают их по другим (персоногенным). Соответственно, одаренный ребенок может существенно превосходить более старших детей по персоногенным функциям, в то же самое время уступая по хроногенным. Естественно поэтому, что для описания умственного развития хроногенные задачи подходят больше персоногенных – и Пиаже, и Пономарев выбирают именно их.

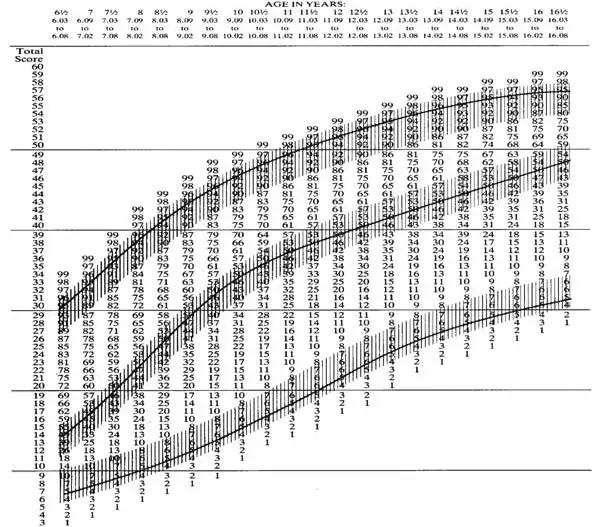

Если задачи, использовавшиеся Пиаже и Пономаревым, представляют собой выраженный пример хроногенных, то тест Равена дает пример персоногенных задач. На рисунке 2.7 видно, что 5 % наиболее способных детей в шестилетнем возрасте показывают более высокие результаты по прогрессивным матрицам, чем половина девятилетних и даже 5 % наименее способных детей в возрасте шестнадцати лет. Очевидно, что тест Равена хорошо различает способных от неспособных внутри каждого возраста, но не очень подходит для установления возрастной периодизации умственного развития.

Рис. 2.7.Возрастные нормы прогрессивных матриц Дж. Равена

Возникает, однако, вопрос: в чем же структурная особенность, специфика строения тех задач, которые позволяют четко выделить этапы умственного развития? Здесь находится действительно центральный пункт, вокруг которого сконцентрированы проблемы современной психологии развития интеллекта.

Условно выделим две стороны в процессе мышления как создании умственных моделей предметов и ситуаций и оперировании ими. Во-первых, умственную модель нужно создать из различных свойств и отношений предметов. Например, в задаче о двух сидящих на ветке и двух прилетевших птичках необходимо представить две совокупности из двух единиц, из которых образуется новая совокупность. Во-вторых, в созданной модели необходимо осуществить соответствующие умственные трансформации, например, в случае задачи с птичками сложить числа, соответствующие размерам совокупностей, для получения целого.

Использованный пример с птичками является для взрослого человека более чем элементарным. С чем же, однако, связана трудность сложных задач: с поиском свойств для включения в умственную модель или же с осуществлением трансформаций внутри моделей? Возьмем в качестве примера следующую задачу. «На полке стоит двухтомник, каждый том которого состоит из 200 страниц. Между обложкой и первой страницей первого тома находится книжный червь. Сколько страниц необходимо прогрызть червю, чтобы оказаться между последней страницей последнего тома и обложкой?» Наиболее естественный ответ, который первым приходит в голову, заключается в том, что червь должен прогрызть 400 страниц – 200 страниц первого тома и 200 – второго. Этот ответ основывается на модели, которая схематично представлена на рисунке 2.8.

Рис. 2.8.Схема первичной модели задачи «Червь»

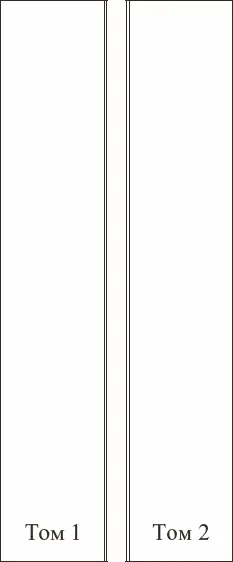

Если предложить задачу о черве испытуемым, некоторые без особых раздумий дадут ответ «400 страниц» (или «400 страниц + 2 обложки»). Другие же задумаются. Причина раздумий будет лежать в понимании того, что такое решение слишком просто. Некоторые, весьма немногие, испытуемые из тех, кто не удовлетворился очевидным решением и продолжил поиск, обратятся к дальнейшим деталям проблемной ситуации и смогут создать следующую, значительно более адекватную модель, использующую пространственные свойства ситуации. Эта модель представлена на рисунке 2.9.

Рис. 2.9.Схема адекватной модели задачи «Червь»

Из этой модели видно, что первая страница каждого тома расположена в правой его части при фронтальном взгляде, а последняя страница – в левой части. Таким образом, чтобы добраться от первой страницы первого тома до последней последнего, червю достаточно прогрызть две обложки.

На примере задачи с червем хорошо видно, как хранящиеся в долговременной памяти знания и схемы могут толкнуть субъекта на путь конструирования неадекватной модели. Субъект легко моделирует книгу в том виде, как она написана – ее содержание развивается от первой страницы к последней, от предыдущего тома к следующему. Эта наиболее естественная схема книги актуализируется и в той ситуации, где она вовсе не адекватна.

Из сказанного очевидно, что сложность решения задачи «Червь» не кроется в проблемах трансформации умственной модели. Как только адекватная модель создана, решение достигается очень просто. Проблема, однако, заключена в сложности создания адекватной модели.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: