Андрей Курпатов - Методология мышления. Черновик

- Название:Методология мышления. Черновик

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Трактат

- Год:2016

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-9907585-5-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Курпатов - Методология мышления. Черновик краткое содержание

Пожалуй, лучшее, что мы можем – это мыслить мышление. Лучшее – хотя бы потому, что ничего другого мы помыслить просто не можем, а все, что мы мыслим, уже и всегда – есть наше мышление.

Данная книга призвана сообщить об очень простых вещах, по существу – об азах мышления. Но, к сожалению, именно это и представляется главной проблемой, поскольку мало чем отличается от безрассудной попытки заглянуть под капот несущейся по автобану машины.

Методология мышления. Черновик - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Сократ, впрочем, решал эту задачу проще – он создавал эту внутреннюю озадаченность, необходимую настроенность на поиск нового интеллектуального объекта, исходя из абсолютно «надуманного» (как и всякая подлинная реконструкция) тезиса: «Я знаю то, что ничего не знаю». И именно с этого должно начинаться работа интеллектуальной функции, когда мы приступаем к решению любой задачи – с этой фактической озадаченности .

«Пустое место»

Итак, мы не знаем, что именно мы должны найти, ставя какую-то новую задачу перед своей интеллектуальной функцией. Соответствующий интеллектуальный объект ею еще не создан, а потому то, что оказывается сейчас в поле ее внимания – это пока, образно выражаясь, лишь «дырка от бублика». Так что, имея на заднем плане своего мышления – фоном – эту «дырку», мы приступаем к исследованию самого «бублика».

Иными словами, решению любой задачи, поставленной перед нашей интеллектуальной функцией, необходимо предшествует период «сбора материала» – формирования интеллектуальных объектов, которые эту задачу и составляют. Однако неправильно было бы понимать подобный «сбор материала» как создание неких теорий и концептов «о». Важно как раз обратное – думать не «о», а то, «что» является этими объектами. Это специфическое думание – есть различение сложных множеств, каковыми соответствующие интеллектуальные объекты и являются.

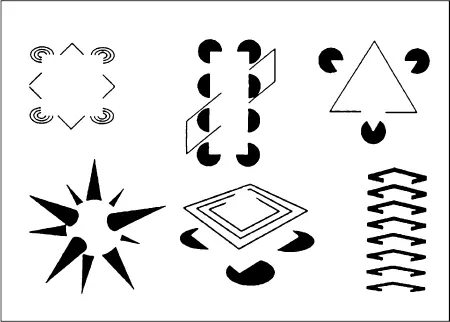

Условно эту практику можно было бы, наверное, назвать пассивным вниманием с активной направленностью. Активность заключается в том, что я целенаправленно, интеллектуальным усилием держу в себе некое «место» искомого интеллектуального объекта. Пассивность состоит в том, что я не пытаюсь с помощью каких-то других интеллектуальных объектов заполнить это «место», а даю отношениям (которые неизбежно должны возникать с тем, что я пытаюсь мыслить) возможность проявить себя неким результатом. Это происходит примерно так же, как известные опыты с «отсутствующими объектами» (рис. 25).

Рис. 25

Опыты с «отсутствующими» объектами

Очевидно, что заметить «отсутствующие фигуры» на этих изображениях можно, только как бы «уже зная» о существовании «спрятанных» здесь фигур, и именно поэтому этот пример не следует понимать буквально. Однако мы, нацеливаясь на некий, пусть и отсутствующий еще, интеллектуальный объект, тоже, в каком-то смысле, уже его знаем – в нас уже есть некая «эссенциальная сущность», тот центр притяжения, который и является содержанием нашей озабоченности (озадаченности, нашего вопрошания) – наша «дырка от бублика».

Да, мы еще не знаем, что именно мы получим в результате работы своей интеллектуальной функции, как этот объект, образно говоря, на самом деле выглядит, что он собой представляет, но это как раз тот случай, когда говорят – если и когда мы увидим это , мы точно это узнаем.

Множественность контекстов

Если мы возвращаемся к классическому пониманию «восприятия» и задаемся вопросом о том, как мозг создает соответствующие интеллектуальные объекты, то обнаруживаем чрезвычайно сложноорганизованный процесс. Мозг получает об одном и том же объекте информацию от самых разных рецепторных систем (зрение, слух, кинестетические рецепторы – вкус, обоняние, тактильный контакт, температура, положение тела в пространстве), проводит эту информацию разными путями в разные отделы мозга, обрабатывает эту информацию в соответствующих анализаторах, сопрягает с информацией, которая уже имеется в данных зонах мозга, а также в смежных и т. д. и т. п.

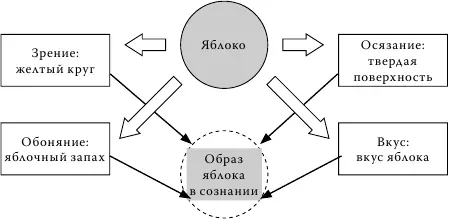

Вот элементарное представление о восприятии «яблока», взятое из классического учебника по «общей психологии» (рис. 26):

Рис. 26

Представление о восприятии яблока

Однако этот «образ яблока в сознании» куда сложнее, чем может показаться, глядя на эту схему. «Яблоко» для нас – это еще и «ветхозаветный плод», и логотип «Apple», и способ самоубийства, избранный Аланом Тьюрингом, и бабушкин сад с массой детских воспоминаний, и «моченые яблоки», и яблоки «запеченные», и «кислые, что вырви глаз», и «сладкие, как персик», а также «яблоки» из школьного учебника по арифметике и с кубика на букву «Я» из детской настольной игры.

То есть фактическое восприятие яблока (того интеллектуального объекта, который действительно может быть назван фактически известным нам «яблоком») – это не только и даже не столько перцепция, сколько сложноподчиненный процесс погружения условного «яблока» в то множество контекстов, которые заданы нам нашим собственным знанием о яблоках.

Когда же мы говорим об интеллектуальном объекте, который создает в нас наша интеллектуальная функция, находящаяся в состоянии озадаченности, происходит ровно тот же самый процесс, но как бы в обратном порядке. Мы погружаем нашу «дырку от бублика» во множество самых разнообразных контекстов, ожидая, что они как-то срезонируют с ее эссенциальной сущностью. И чем шире круг тех контекстов, через которые я пропускаю этот мой нарождающийся интеллектуальный объект, тем эта реконструкция точнее соответствует фактической реальности.

Собственно, сам этот «проход» сквозь строй контекстов – это еще не решение задачи, а только подготовка к нему. Но данный этап чрезвычайно важен, неслучайно Платон в своих диалогах постоянно ставит одно и то же слово, например «справедливость», как в «Государстве», во множество самых разнообразных контекстов. Причем он так и не дает ему окончательного, единственно «верного и полного» определения, которое невозможно не только в языке, но и в понимании.

Иными словами, мы создаем, реконструируем не просто интеллектуальный объект, данный нам как-то , а некое множество, некую совокупность, связанную с этим объектом. Мы получаем, точнее говоря, массу неких результатов отношений, которые, в совокупности, и являются для нас этим интеллектуальным объектом – не монолитом, не чем-то данным нам самим по себе, но именно неограниченным набором отношений с другими интеллектуальными объектами, которые, в свою очередь, тоже являются такими множествами.

Проще говоря, нет никакого интеллектуального объекта, который я бы действительно мог назвать «яблоком», а есть множественные результаты отношений этого интеллектуального объекта с другими интеллектуальными объектами.

Аппроксимация

Но если это действительно так, и интеллектуальная функция не производит никаких «монолитных» и «окончательных» интеллектуальных объектов, а лишь некие фантомы, которые складываются и раскладываются относительно соответствующей эссенциальной сущности, то очевидно, что я, на самом деле, могу иметь как результат ее работы именно это множество отношений, точнее, их результатов, а еще точнее – некую функцию (отношение) между ними.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Андрей Курпатов - Мышление. Системное исследование [litres]](/books/1080656/andrej-kurpatov-myshlenie-sistemnoe-issledovanie.webp)