Наталья Харламенкова - Самоутверждение подростка

- Название:Самоутверждение подростка

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Когито-Центр»881f530e-013a-102c-99a2-0288a49f2f10

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9270-0124-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталья Харламенкова - Самоутверждение подростка краткое содержание

На основе богатого историко-психологического материала раскрывается содержание феномена самоутверждения личности. Субстратный, атрибутивный, структурный, функциональный и генетический виды анализа проблемы позволяют построить авторскую системно-генетическую концепцию утверждения личностью ценности собственного Я. На материале лонгитюдного исследования подростков проверяется основная теоретическая гипотеза о том, что самоутверждение личности является базовым личностным конструктом, закономерно и системно изменяющимся в процессе взросления. Решение подростком таких задач, как формирование половой идентичности, принятие гендерных ролей и перестройка отношений с родителями определяет предмет и средства его самоутверждения. Вывод об общих закономерностях самоутверждения личности делается на основе сопоставления данных, полученных на подростковом возрасте, с особенностями взросления в период юности и ранней взрослости. Обсуждается проблема компенсаторных возможностей личности при различных условиях депривации. Книга предназначена для специалистов в области психологии личности и психологии развития.

2-е издание, исправленное и дополненное

Самоутверждение подростка - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Отказ от представлений о женщине как о более мужественном, чем женственном человеке у мальчиков проявляется в отсутствии в женской фигуре явно выраженных половых признаков, они слабо представлены и практически слиты, хотя различия есть; мужская фигура крайне амбивалентна – в ней акцентуировано достаточно много мужских и женских черт, и они не различаются. Амбивалентность мужской фигуры и, надо полагать, представлений о себе, может быть основанием для глубокого внутриличностного конфликта. По-видимому, эта особенность проявляется у мальчиков, имеющих сильную, властную мать. Борьба за превосходство между родителями, стремление к обоюдному лидерству не позволяют отцу осуществлять отделение мальчика от матери. Но если у мальчиков первой группы это слияние пока не вызывает протеста, они готовы быть зависимыми от идеализированного родительского имаго, то у доминантных мальчиков амбивалентность собственного Я, вызванная ранней интроекцией материнской фигуры, вызывает протест, проявляющийся в гиперпроекции.

Мы не раз отмечали, что формирование половой идентичности сопровождается принятием гендерных ролей и гендерной идентичности. То же самое происходит и в исследуемой группе (таблица 6.22).

Девочки двух предыдущих групп, основываясь на принятии типичной женской роли в возрасте 12–13 лет, к 15-летнему возрасту выбирают смешанную или слабо выраженную андрогинную роль. У доминантных девочек-подростков ориентация на андрогинность проявляется с самого раннего пубертата и к 15 годам уже сильно выражена. Гендерная роль представляет собой смесь мужского и женского и может быть предиктором и психического здоровья, и психического неблагополучия. Все зависит от адекватности актуализации мужской/женской роли в различных ситуациях.

Мальчики этой группы также отличаются от мальчиков других групп. Различие состоит в развитии в себе черт, не соответствующих полу, которые, как мы и отмечали, могут определять как адаптивность, так и дезадаптивность мальчика.

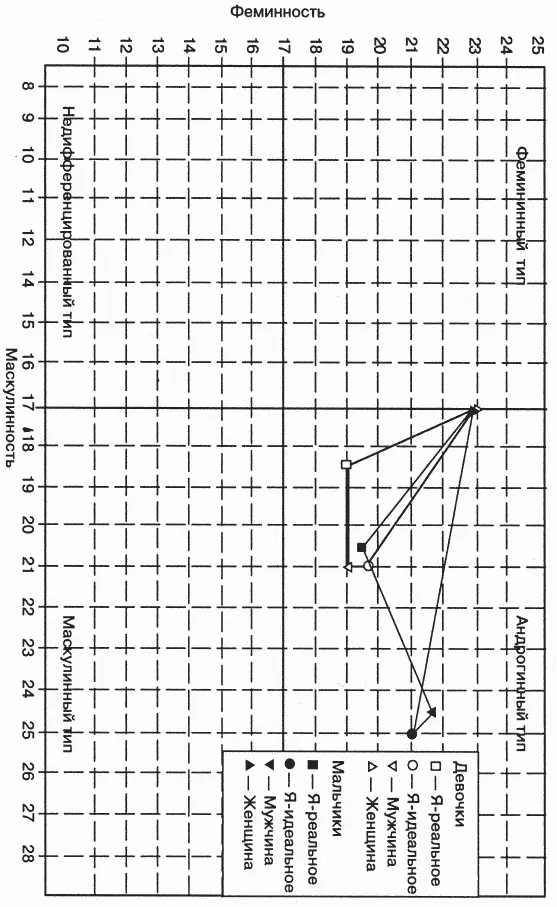

Тест на маскулинность и фемининность (МиФ) также показал явную андрогинную направленность этой группы. Я-реальное (особенно у девочек) близко к представлениям о том, каким должен быть мужчина, гораздо ближе, чем представления о себе и о женщине. Идеальное Я и представления о мужчине практически слиты и у девочек (0,5 ед.), и у мальчиков (0,5 ед.), Различия между идеальным Я и образом женщины существенны как у мальчиков (8 ед.), так и у девочек (5,3). Явная ориентация на мужскую половую роль, и принятие (но, по-видимому, временное, может быть, даже вынужденное) женской роли, как нам думается, и определяют высокие амбиции, грандиозную самость и неустойчивую самооценку доминирующей личности. Доминирование является внешним проявлением борьбы с самим собой, борьбы против интроецированных объектов, выражающейся в желании действовать вопреки установленным нормативам (рисунок 6.5).

Стремление к самоотрицанию, стремление к конструктивному самоутверждению и доминирование в разных формах выражают согласие и слияние с объектами. В первом случае – согласие и взаимодействие с объектами на паритетных началах, во втором – несогласие и борьбу с ними – в третьем.

История детско-родительских отношений у доминантных подростков имеет определенные этапы, которые включают в себя: в дошкольном возрасте – безмерную похвалу, потакание и высокую оценку ребенка родителями, а в раннем школьном периоде и в подростковом возрасте – предъявление к нему завышенных требований. Кардинальные изменения в отношениях с родителями, жесткий контроль и высокие требования приводят к затяжным неконструктивным конфликтам. Они выражаются в подростковых протестах, в негативизме, в дистанцировании, жестокости и обидах. В будущем детско-родительские отношения могут так и остаться деструктивными.

Общие выводы заключаются в том, что подросток с доминантным типом самоутверждения личности способен к раннему формированию половой идентичности, которая только у мальчиков проявляется в смутном представлении о человеке противоположного пола в период 12–13 лет. Наиболее характерными особенностями данной группы подростков по сравнению с двумя другими являются усиление признаков мужественности в представлениях о себе в ранний пубертатный период у девочек и маскулинизация женщины мальчиками, принятие андрогинной гендерной роли с явной акцентуацией маскулинных признаков. Близость Я-идеального к образам мужчины у мальчиков/девочек и отдаленность от образа женщины объясняет причины доминантного отношения подростков к другим людям. По-видимому, наличие сильной, властной матери в семье вызывает у ребенка подростковый протест и стремление к идентификации с отцом, для которого его маскулинная роль более естественна, чем маскулинные предпочтения матери. Нарушение триадных отношений у доминантных подростков в сторону сепарации от матери и слияния с отцом – наиболее типичный признак взросления данной группы подростков.

Резкое увеличение доминантных стратегий к концу третьего десятка жизни означает необходимую и вполне закономерную защиту личностью новой ценности Я, связанной с формированием интимности. Для доминантного человека этого возраста характерна ориентация на власть, стремление нарушать границы, желание удовлетворить потребность в самоутверждении путем отрицания другого Я.

6.3.5. Общий генез самоутверждения личности

Исходное предположение состояло в том, что самоутверждение представляет собой закономерный процесс, который осуществляется системно. Это значит, что оно имеет и количественно выраженные закономерности, и качественное своеобразие. Описать и прокомментировать и то, и другое нам и предстоит при проверке основной теоретической гипотезы.

Сложности, которые прежде необходимо преодолеть, заключаются в том, что самоутверждение чаще всего понимается как механизм, стратегия, стиль, который можно охарактеризовать в терминах действия, активности, влияния, воздействия, а также в терминах полученного результата: «ущерба», «достоинства», «возвышения», «роста», «реализации» и пр. По словам де Чармса, самоутверждение «представляет собой не какой-либо особый мотив, а некоторый руководящий принцип, который распространяется на различные мотивы» (Хекхаузен, 2003, с. 720).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: