Александра Залевская - Что там – за словом? Вопросы интерфейсной теории значения слова

- Название:Что там – за словом? Вопросы интерфейсной теории значения слова

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Директмедиа»1db06f2b-6c1b-11e5-921d-0025905a0812

- Год:2014

- Город:Москва-Берлин

- ISBN:978-5-4458-3612-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александра Залевская - Что там – за словом? Вопросы интерфейсной теории значения слова краткое содержание

Как мы понимаем друг друга? Какую роль при этом играет слово? Что требуется для того, чтобы слово стало полным смысла, т.е. «живым», помогающим понять и пережить то, на что оно указывает или намекает? Цель этой книги – показать: главное заключается в том, что лежит ЗА СЛОВОМ в личном и социальном опыте (без этого последовательность звуков или графем остаётся «мёртвой»). Интерфейсная теория значения даёт объяснение двойной жизни слова и раскрывает посредническую роль значения в двух позициях: (I) между обществом и личностью; (II) между дискретной языковой единицей и тем, что лежит за словом во внутреннем контексте – голограмме образа мира индивида как результате переработки вербального и невербального опыта познания и общения. Книга полезна широкому кругу читателей, интересующихся вопросами познания мира, общения, взаимопонимания, адаптации к наличной ситуации, овладения языком и т.д.

Что там – за словом? Вопросы интерфейсной теории значения слова - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Принимая эти высказывания в качестве направляющих логику рассмотрения вопросов теории значения слова, попытаюсь показать динамику подходов к значению слова от описания, «искусственно подготовленного для целей познания» (т.е. трактуемого в русле идей аналитической философии и расчленяемого на семантические составляющие значения-понятия), через стремление выйти за пределы анализа слова, взятого в отрыве от носителя языка, к включению значения в более широкий круг проблем Homo Loquence. Но человек говорящий в то же время и человек чувствующий, переживающий, воображающий, оценивающий, а это требует принципиально новых подходов к исследованию значения как достояния пользующегося языком индивида.

Вполне естественно, что каждый новый подход так или иначе опирается на достижения предшествующих научных изысканий. Исследования в области значения слова настолько многочисленны и разнообразны, что их невозможно охватить даже в обширной монографии. В книге [Залевская 2007] содержится краткий обзор некоторых работ в этой области, сгруппированных по рубрикам, связанным с разными подходами к значению (ассоциативным, параметрическим, признаковым, прототипным, ситуативным), а также с ведущими проблемами исследований значения (в том числе: соотношения между значением и интеллектуальными возможностями человека, константности и вариативности значений, соотношения субъективного и объективного в значении и др.).

Ниже будут затронуты только работы, так или иначе проливающие свет на значение слова как достояния индивида. Обращение к идее «семиотического треугольника» вызвано стремлением показать, что на смену логико-рациональным построениям пришло стремление перейти от анализа «чистого» отношения в философской трактовке к поиску путей выявления и объяснения того, что именно лежит в основе реальных процессов означивания. Знаменательно то, что попытки поисков в этом направлении совершают представители разных областей науки о языке и человеке.

1. Динамика научных подходов к значению слова

1.1.От «семиотического треугольника» к концепту

Философия Нового времени фактически приравняла значение слова к понятию, что оказалось очень прочно закреплённым в сознании учёных благодаря широко известному семиотическому треугольнику Огдена–Ричардса ( знак, понятие, предмет ), вошедшему в компендиумы, так или иначе связанные с проблемой значения, и «узаконившему» устойчивую логико-рациональную традицию анализа значения через выявление набора необходимых и достаточных (к тому же – преимущественно или исключительно существенных !) признаков объектов некоторого класса, группы и т.п.

Критика «семиотического треугольника» как упрощения описываемых отношений велась по ряду направлений.

Так, венгерский исследователь Э. Лендваи 148обосновал сугубо лингвистическую (по его собственному определению) идею трапеции значения как соотношения между знаком, значением, понятием и предметом, при котором конвенциональная цепочка букв (или последовательность звуков) вызывает у носителя языка ментальный образ предмета , определённый набор существенных признаков класса таких предметов (т.е. понятие ), а также значение (денотативное, сигнификативное, прагматическое). Выделенные курсивом обозначения помещены в различные вершины постулируемой автором трапеции значения.

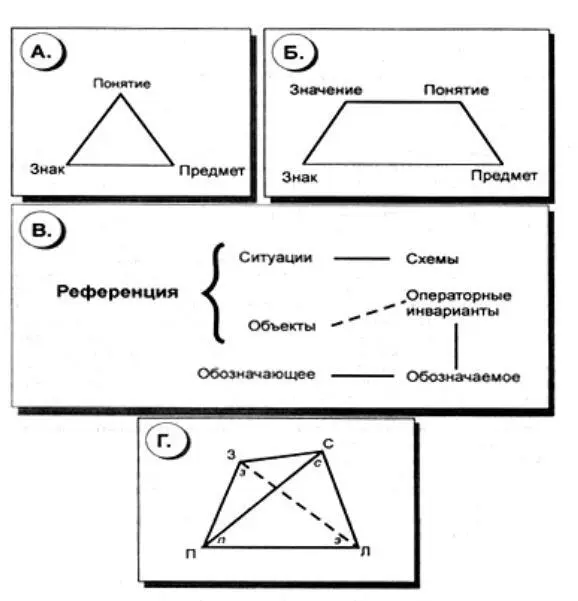

Для наглядности ниже приводится сводный рисунок 3.1, на котором отображены обсуждаемые модели: семиотический треугольник в том виде, в котором его чаще всего изображают (рис. 3.1.А), трапеция значения Э. Лендваи (рис. 3.1.Б) и рассматриваемые далее деятельностный подход Ж. Верньо (рис. 3.1.В) и психосемиотический тетраэдр Ф. Е. Василюка (рис. 3.1.Г).

Рис. 3.1. Различные подходы к моделированию соотношений между знаком, понятием, предметом и значением слова

Заметим, что Лендваи остался в прокрустовом ложе представлений, согласно которым ментальный образ предмета определяется набором именно существенных признаков, но сделанная лингвистом добавка ещё одной вершины геометрической фигуры уже имплицирует различия между понятием и значением, при этом учитывается прагматическое значение, что также является некоторым шагом вперёд по сравнению с классическими представлениями о семиотическом треугольнике.

Отбросить идею треугольника и заменить её более сложной схемой взаимодействия знаний и умений пользователя словом предлагает ученик Жана Пиаже психолог Ж. Верньо 149, акцентирующий особенности работы познавательного аппарата человека: концептуализация происходит и из действия , и из языка ; представления и понятия формируются у индивида в действии и для действия , действие организовано через схемы и увязано прежде всего с ситуациями , но не с объектами. Отсюда вытекает необходимость формирования операторных (деятельностных!) инвариантов , позволяющих принимать и использовать информацию, подходящую для выводов и решений. Этот подход заслуживает более подробного рассмотрения (см. рис. 3.1.В).

Ж. Верньо подходит к обсуждению эпистемологического треугольника с позиций интегративной теории репрезентации, которая основывается на трактовке познавательного аппарата индивида как набора его умений и знаний. Умения рассматриваются как относящиеся не только к объектам, но и к классам ситуаций; они выражаются в деятельности индивида, протекающей во времени. В противовес теории когнитивных процессов (по мнению Верньо, «шизофренически» разграничивающей знания процедурного и декларативного типов без установления связи между ними), автор использует понятие схемы как инвариантной организации поведения в качестве теоретического понятия, увязывающего умения и знания (т.е. знания процедурного и декларативного типов). В трактовке Верньо схема не является стереотипом: это динамическое функциональное единство, состоящее из целей, антиципаций и промежуточных целей, правил действия, операторных инвариантов, необходимых для принятия подходящей информации, возможностей делать выводы. Операторные инварианты включают понятияв-действии, посредством которых выявляется релевантная информация, и теоремы-в-действии, обеспечивающие применение необходимых правил действия и антиципаций. Такая трактовка противостоит примитивному пониманию схемы как ригидного образования, упорядочивающего исключительно знание декларативного типа (заметим, что именно из такого понимания схемы исходят авторы, резко критикующие сторонников схемного подхода и тем самым «оглупляющие» своих оппонентов).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: