Александра Залевская - Что там – за словом? Вопросы интерфейсной теории значения слова

- Название:Что там – за словом? Вопросы интерфейсной теории значения слова

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Директмедиа»1db06f2b-6c1b-11e5-921d-0025905a0812

- Год:2014

- Город:Москва-Берлин

- ISBN:978-5-4458-3612-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александра Залевская - Что там – за словом? Вопросы интерфейсной теории значения слова краткое содержание

Как мы понимаем друг друга? Какую роль при этом играет слово? Что требуется для того, чтобы слово стало полным смысла, т.е. «живым», помогающим понять и пережить то, на что оно указывает или намекает? Цель этой книги – показать: главное заключается в том, что лежит ЗА СЛОВОМ в личном и социальном опыте (без этого последовательность звуков или графем остаётся «мёртвой»). Интерфейсная теория значения даёт объяснение двойной жизни слова и раскрывает посредническую роль значения в двух позициях: (I) между обществом и личностью; (II) между дискретной языковой единицей и тем, что лежит за словом во внутреннем контексте – голограмме образа мира индивида как результате переработки вербального и невербального опыта познания и общения. Книга полезна широкому кругу читателей, интересующихся вопросами познания мира, общения, взаимопонимания, адаптации к наличной ситуации, овладения языком и т.д.

Что там – за словом? Вопросы интерфейсной теории значения слова - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Поиск в сети Интернет даёт выход на различные варианты трактовки значения слова «интерфейс», связанного с возможностями, способами и методами взаимодействия между техническими устройствами, человеком и такими устройствами и т.д. Это слово используется при описании разнообразных программных продуктов или вопросов их разработки и применения, в качестве названия некоторого прибора и т.д.

Главное всё-таки состоит в том, что современный человек на каждом шагу пользуется тем, что так или иначе выполняет функцию интерфейса: управляет автомобилем, сверяясь с приборными показателями, обращается к компьютеру за сводкой погоды или расписанием электричек; дети осваивают компьютерные игры, очень быстро начиная соревноваться в количестве пройденных уровней, и т.п.

Иначе говоря, интерфейс как важнейший инструмент современности входит в нашу жизнь, хотя мы этого просто не замечаем, как не замечаем, что «говорим прозой». Именно так обстоит дело и со значением слова как таковым: его интерфейсная роль настолько фундаментальна, что мы её принимаем как данность, подобно способностям дышать, говорить и т.д.

Аналогия может быть прослежена и в следующем: при работе с компьютером обычный пользователь сводит понятие интерфейса к внешнему виду экрана, не интересуясь протекающими за панелью инструментов процессами (или даже не подозревая о них); подобно этому, пользователь языком наивно полагает, что слово само по себе имеет значение, не подозревая об огромной работе, о взаимодействии ряда процессов, обеспечивающих идентификацию слова как знакомого, понятного, готового к дальнейшему использованию.

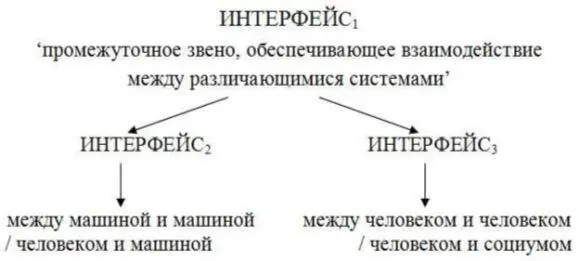

Теперь настало время рассмотреть понятие интерфейса при взаимодействиях: «человек – человек», «человек – социум». Иначе говоря, мною предлагается новая трактовка значения слова «интерфейс» – ИНТЕРФЕЙС 3(см. схему на рис. 3.4). Представляется возможным прогнозировать дальнейшее более широкое использование обсуждаемого слова в русском языке в общеупотребительном значении ‘промежуточное звено, обеспечивающее взаимодействие между различающимися системами’ (такие системы могут быть как живыми, так и артефактными). На схеме это значение относится к ИНТЕРФЕЙС 1. Обратим внимание на то, что с личностной точки зрения, будучи представителями одного и того же вида Homo Sapience, разные люди тем не менее представляют собой различающиеся системы по меньшей мере вследствие имеющегося у них уникального опыта познания и общения. Предлагаемая формулировка полностью отвечает разрабатываемой теории значения слова и позволяет опираться на понятие интерфейса при обсуждении двойной жизни слова и его двойственных функций в познании и общении.

Рис. 3.4. Реализация интерфейсной функции в общем виде и при взаимодействии разных систем

Множественность двойственных функций слова была рассмотрена выше (см. 2.2.3), где было также показано постоянное взаимодействие этих функций, список которых остаётся открытым (см. рис. 2.5). Суммируем теперь самую суть базовой интерфейсной роли значения как медиатора связи между индивидом и социумом:

I – обращённая к социуму ипостась значения обеспечивает саму возможность взаимопонимания при общении посредством «выхода» на разделяемое знание;

II – обращённая к индивиду ипостась значения обеспечивает переживание слова как понятного за счёт «высвечивания» в голограмме образа мира человека некоторого объекта во всём богатстве его признаков, связей, отношений, имевшихся в опыте и/или возможных/воображаемых ситуаций, более или менее продолжаемых цепочек выводных знаний (языковых и энциклопедических), учитываемых на разных уровнях осознаваемости.

При этом объяснительный потенциал понятия интерфейса реализуется на разных уровнях:

I. – при переходе

(а) от социального, закреплённого в словарях и текстах,

(б) к индивидуально-личностному, бытующему «в голове»;

II. – при переходе

(в) от линейных и дискретных языковых форм

(г) к нелинейному, не дискретному, динамичному, подвергающемуся постоянным изменениям под воздействием комплекса внешних и внутренних факторов тезаурусу мультимодальных продуктов переработки опыта познания и общения.

Далее рассмотрим специфику того, что может пониматься под пунктом (г), который в этой работе трактуется как мультимодальный гипертекст.

2.3. Понятие гипертекста с позиций разных подходов

Понятие гипертекста фигурирует в разных областях науки и культуры и по-разному интерпретируется в тех или иных контекстах. Наиболее интересной для теории значения слова является трактовка гипертекста в информатике.

Современный человек, не мыслящий своей деятельности без новых информационных технологий, на каждом шагу сталкивается с электронным гипертекстом, благодаря которому удаётся быстро решать разнообразные научные и бытовые задачи. Однако многие пользователи электронными ресурсами не догадываются о том, что на самом деле разработчики технологии электронного гипертекста имитируют принципы работы мозга человека. Со ссылкой на работу Ванневара Буша «As We May Think» 242на это указывает В. Л. Эпштейн в классической работе «Введение в гипертекст и гипертекстовые системы»: гипертекстовая информационная модель основана на гипотезе о том, что переработка и генерация идей человеческим мозгом происходит ассоциативно 243.

Неоднократно обращаясь к идее ассоциативной навигации по гипертексту, Эпштейн подчёркивает:

В.Л. Эпштейн

«Оперируя вербальными и невербальными представлениями, гипертекстовые (гипермедиа) системы позволяют выдавать пользователю («читателю») информацию в наиболее эффективной форме с учётом не только сущности информации, но и индивидуальных психофизиологических особенностей пользователя. Тем самым гипертекстовые системы впервые предлагают инструмент, способный поддерживать процессы ассоциативного мышления…» 244.

«…гипертекстовая система, содержащая сеть узлов (фрагментов, модулей, фреймов) и заданные на них ассоциативные связи, порождает 3-хмерное информационное пространство, что создаёт информационную среду, адекватнуюглубинной структуре переработки идей человеческим мозгом» 245

Итак, электронный гипертекст создавался, с одной стороны, как имитация принципов работы мозга, а с другой – как средство расширения возможностей интеллектуальной деятельности человека (обратим внимание на то, что Буш в своё время работал над проектом MEMEX – MEMory EXTension; это можно трактовать как параллельное расширение объёма информационной базы электронного устройства и памяти пользователя, получающего доступ к этой базе данных). При этом изначально учитывались такие факторы, как нелинейность мышления человека, избирательность путей поиска в памяти, неизбежность проявления личностных особенностей пользователей как субъектов познавательной деятельности и т.д.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: