Александра Залевская - Что там – за словом? Вопросы интерфейсной теории значения слова

- Название:Что там – за словом? Вопросы интерфейсной теории значения слова

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Директмедиа»1db06f2b-6c1b-11e5-921d-0025905a0812

- Год:2014

- Город:Москва-Берлин

- ISBN:978-5-4458-3612-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александра Залевская - Что там – за словом? Вопросы интерфейсной теории значения слова краткое содержание

Как мы понимаем друг друга? Какую роль при этом играет слово? Что требуется для того, чтобы слово стало полным смысла, т.е. «живым», помогающим понять и пережить то, на что оно указывает или намекает? Цель этой книги – показать: главное заключается в том, что лежит ЗА СЛОВОМ в личном и социальном опыте (без этого последовательность звуков или графем остаётся «мёртвой»). Интерфейсная теория значения даёт объяснение двойной жизни слова и раскрывает посредническую роль значения в двух позициях: (I) между обществом и личностью; (II) между дискретной языковой единицей и тем, что лежит за словом во внутреннем контексте – голограмме образа мира индивида как результате переработки вербального и невербального опыта познания и общения. Книга полезна широкому кругу читателей, интересующихся вопросами познания мира, общения, взаимопонимания, адаптации к наличной ситуации, овладения языком и т.д.

Что там – за словом? Вопросы интерфейсной теории значения слова - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

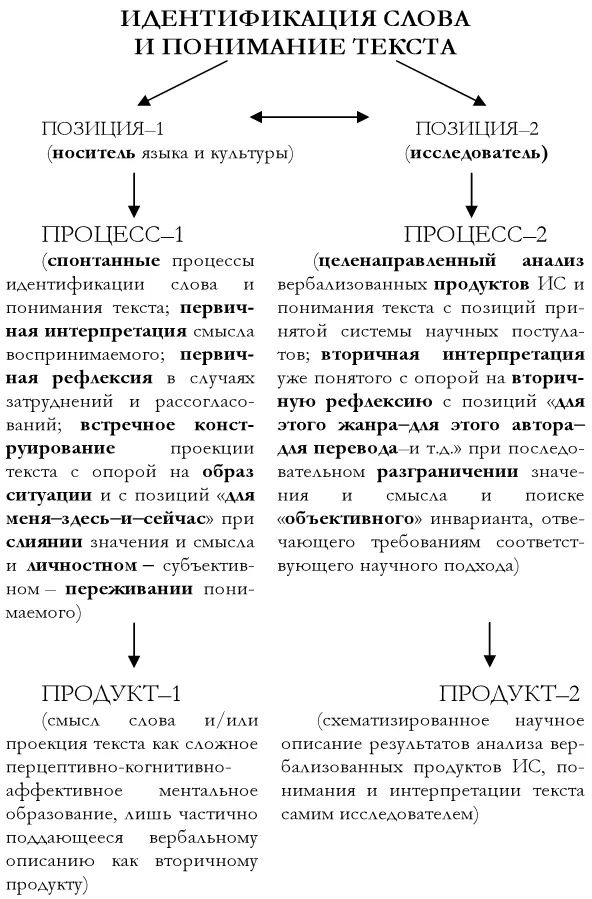

Рис. 4.1. Два исследовательских подхода к ИС и пониманию текста

Первой, исходной и фундаментальной, является позиция носителя определённого языка и культуры, осуществляющего процессы ИС и понимания текста в естественных условиях и, возможно, даже не подозревающего о существовании научных споров о специфике этих процессов, анализируемых «со стороны». Во второй, производной от первой, позиции находится специалист-исследователь как носитель не только языка и культуры, но и определённой системы научных постулатов, нередко отстающих от современного уровня развития смежных наук и потому граничащих с научными предрассудками. Самое печальное – это то, что именно устаревшие и утрачивающие свою актуальность постулаты нередко оказываются наиболее ригидными и подаются их приверженцами как непреложная истина, жёстко устанавливающая рамки, за которые запрещается выходить.

С помощью рис. 4.1 сделана попытка показать фундаментальные различия между этими позициями в плане характера имеющих место процессов и получаемых продуктов. Так, носитель языка и культуры осуществляет спонтанные процессы понимания текста, формируя проекцию текста как ментальное (перцептивнокогнитивно-аффективное) образование, лишь частично поддающееся вербализации, с опорой на образ ситуации при личностном переживании понимаемого по принципу «для меня – здесь – и сейчас»; он осуществляет первичную интерпретацию воспринимаемого при слиянии значения и смысла , разграничение которых через первичную рефлексию может оказаться актуальным в случаях затруднений или рассогласований между ожидаемым и извлекаемым из текста. В отличие от этого исследователь, в русле определённого научного подхода целенаправленно анализирующий и интерпретирующий вербализованные продукты ИС и понимания текста, строит логичное и обоснованное вербальное описание того, что, по его мнению , делает носитель языка (при этом он ищет и видит то, и только то, что разрешает ему соответствующий научный подход). В таком случае имеет место вторичная интерпретация уже понятого с опорой на вторичную рефлексию с позиций «для этого жанра – для этого автора – для перевода (и т.д.)» при последовательном разграничении значения и смысла в ходе поиска « объективного » инварианта понимания текста, полностью отвечающего требованиям соответствующего научного подхода и квалифицирующего иные варианты как «неполные», «ущербные», «неверные».

Интегративный подход акцентирует внимание на ПОЗИЦИИ–1, признает ограниченность каждого взятого в отдельности подхода в рамках ПОЗИЦИИ–2, исходит из взаимодополнительности этих подходов, но не посредством их эклектического сочетания, а через учёт степени соответствия получаемых тем или иным подходом результатов особенностям спонтанных процессов понимания текста в естественных условиях.

Следует особо подчеркнуть, что обращение к позиции носителя языка, неизбежное при любом научном подходе, но обычно не находящееся в центре внимания, поскольку оно является первичным, базовым и потому не замечается как само собой разумеющееся, при интегративном подходе имплицирует трактовку ИС и понимания текста как спонтанных процессов активного и пристрастного субъекта соответствующей деятельности. Таким образом, в центре внимания оказывается именно понимающий субъект с вытекающими отсюда следствиями, а не абстрагированные от него и «дистиллированные» продукты логико-рационального теоретизирования о языке как самодостаточной системе единиц, подвергающихся анализу и классификации.

Обратим внимание на то, что особое внимание в наших исследованиях уделяется используемым носителями языка стратегиям и опорам, ведущим к правильному, неточному или ошибочному результату. Разработаны классификации стратегий ИС, формальных и семантических опор. Поскольку невозможно привести здесь результаты всех выполненных исследований (или хотя бы назвать темы диссертаций, защищённых всеми учениками моих учеников), ниже речь пойдёт только о двух стратегиях ИС, которые ранее не получили достаточно развёрнутого описания, хотя они заслуживают особого внимания. Это базовые стратегии идентификации слова «для себя» и включения во «внутренний» контекст. Они рассматриваются мною как базовые, поскольку являются обязательными для любых условий идентификации слова как такового.

1.2. Базовая стратегия идентификации «для себя»

В ходе обработки материалов широкомасштабного эксперимента по психолингвистическому портретированию лексики 313получили подтверждения некоторые соображения по поводу стратегий идентификации значения слова, обнаруженных мною ранее при проведении экспериментов с носителями разных языков и при межъязыковом сопоставлении ассоциативных реакций испытуемых 314. Напомню, что в моих исследованиях 1960–1970-х гг. использовались различные экспериментальные процедуры, в том числе – свободный ассоциативный и направленный ассоциативный эксперименты с непосредственным и отсроченным воспроизведением испытуемыми слов исходного списка. В то время меня преимущественно интересовали механизмы памяти и опоры для установления интервербальных связей 315, а значение слова рассматривалось с позиций семантической структуры слова, т.е. в лингвистическом аспекте 316. Однако вскоре стало очевидным, что выявляемые в материалах экспериментов интервербальные связи (в частности, обнаруживаемые при межъязыковых/межкультурных сопоставлениях), не могут получить объяснения в русле лингвистической теории, а это послужило импульсом для разработки психолингвистической теории слова как достояния индивида 317. Дальнейшее развитие названной теории, связанное с трактовкой слова как средства доступа к единой информационной базе человека – индивидуальному знанию, организованному в формате «живого мультимодального гипертекста», позволяет вернуться к обозначенному в названии этого раздела вопросу на новом теоретическом уровне и с привлечением экспериментальных данных, полученных в последние годы мною, а также некоторыми другими авторами.

В качестве основного корпуса данных, обсуждаемых ниже, выступают материалы экспериментального исследования, о котором уже шла речь в связи с примерами динамики значения некоторых общеупотребительных слов (см. 1.1.2). Уточняю, что эти материалы продолжают обрабатываться; параллельно с этим устанавливаются возможности сопоставления полученных данных с публикациями по результатам исследований других авторов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: