Александра Залевская - Что там – за словом? Вопросы интерфейсной теории значения слова

- Название:Что там – за словом? Вопросы интерфейсной теории значения слова

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Директмедиа»1db06f2b-6c1b-11e5-921d-0025905a0812

- Год:2014

- Город:Москва-Берлин

- ISBN:978-5-4458-3612-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александра Залевская - Что там – за словом? Вопросы интерфейсной теории значения слова краткое содержание

Как мы понимаем друг друга? Какую роль при этом играет слово? Что требуется для того, чтобы слово стало полным смысла, т.е. «живым», помогающим понять и пережить то, на что оно указывает или намекает? Цель этой книги – показать: главное заключается в том, что лежит ЗА СЛОВОМ в личном и социальном опыте (без этого последовательность звуков или графем остаётся «мёртвой»). Интерфейсная теория значения даёт объяснение двойной жизни слова и раскрывает посредническую роль значения в двух позициях: (I) между обществом и личностью; (II) между дискретной языковой единицей и тем, что лежит за словом во внутреннем контексте – голограмме образа мира индивида как результате переработки вербального и невербального опыта познания и общения. Книга полезна широкому кругу читателей, интересующихся вопросами познания мира, общения, взаимопонимания, адаптации к наличной ситуации, овладения языком и т.д.

Что там – за словом? Вопросы интерфейсной теории значения слова - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Иными словами, для индивида в естественной обстановке изолированного слова не существует – даже услышанное без вербального и/или ситуативного контекста оно неизбежно актуализирует (на разных уровнях осознаваемости) некоторую ситуацию, представление об объекте и т.п. с расширяющимися кругами выводных знаний, которые наше подсознание услужливо готовит к использованию в случае необходимости. При этом целостность человека (взаимодействие его тела и разума, невозможность отрыва продуктов перцептивных и когнитивных процессов от эмоционально-оценочных переживаний, постоянная опора на знание о том, как устроен мир, чего можно ожидать в той или иной ситуации, к чему могут привести те или иные действия и т.д.) и постоянная включённость индивида в те или иные естественные и социально-культурные «контексты» обеспечивают возможность удивительного феномена эмерджентности, благодаря которому на пересечении трёх фундаментальных осей:

I. ИНДИВИД (ЛИЧНОСТЬ),

II.ФИЗИЧЕСКИЙ МИР (ЕСТЕСТВЕННАЯ СРЕДА),

III.СОЦИАЛЬНЫЙ МИР (КУЛЬТУРА)

возникает СМЫСЛ, не являющийся простой суммой значений слов, описывающих некоторое событие.

Сказанное выше объясняет условность термина «изолированное слово»: слово, предъявляемое в эксперименте, фактически функционирует так, как любое первое слово воспринимаемого (письменного или устного) сообщения, не опирающегося на наличную ситуацию или не подготовленного предшествующим (кон)текстом. Тем самым создаётся уникальная возможность исследования реальной жизни значения слова в том или ином временном срезе, когда ближайшим для актуализации оказывается внутренний контекст, обусловленный готовностью индивида к актуализации наиболее значимой в текущее время ситуации, а через это – для выявления динамики значения слова.

Главное при исследовании процесса идентификации слова – не сам по себе факт наличия или отсутствия у предъявляемого слова некоторого вербального (т.е. «материализованного», «внешнего») контекста, а выявление действий и операций, обеспечивающих выход индивида на глубинные связи и отношения, образы и обобщения, признаки и признаки признаков объектов, ситуаций и т.п., благодаря которым происходит идентификация слова как понимание / переживание смысла, на который указывает (или намекает) предъявленное в эксперименте слово. Речь идёт о глубинном фоне идентификации слова, а это непосредственно связано с моделированием актуального смыслового поля. Особенности процесса включения во внутренний контекст были прослежены мною ещё в 1970–1980-е гг. по результатам масштабного межъязыкового/ межкультурного сопоставления ассоциативных полей слов– коррелятов в ряде языков (по результатам своих экспериментов с носителями русского и трёх тюркских языков – казахского, киргизского, узбекского – и по публикациям ассоциативных норм английского, французского, немецкого, польского и словацкого языков). Было установлено, что в полученном от коллективного информанта (с участием значительного количества Ии.) ассоциативном поле прослеживаются все описанные в лингвистических исследованиях виды полей, импликаций и пресуппозиций.

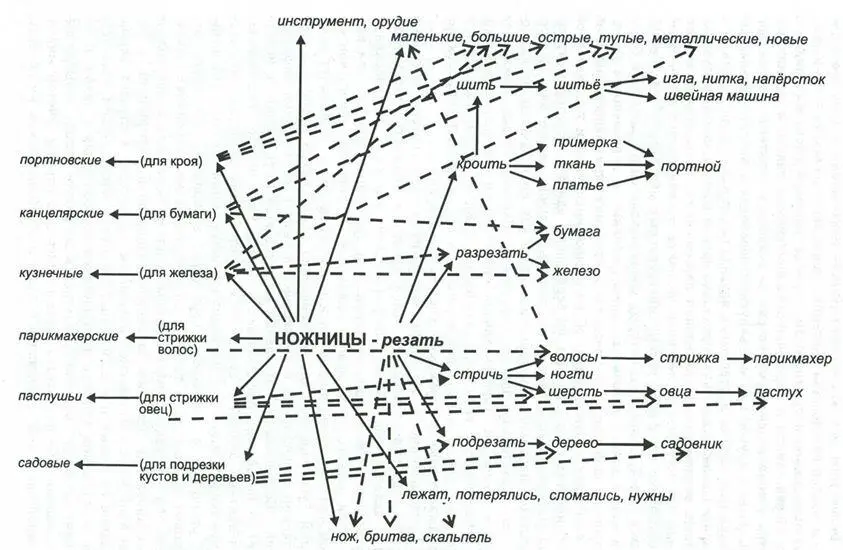

Включение во внутренний контекст характеризуется многоступенчатостью актуализуемых связей, различиями в степени имплицируемости одного слова другим, см. рис. 4.1, в своё время построенный мною по результатам сопоставления ассоциативных полей коррелятов слова НОЖНИЦЫ в сопоставляемых языках.

На представленной схеме наиболее частотный для носителей всех рассматриваемых языков ассоциат резать имеет наиболее общее значение по сравнению с глаголами стричь, кроить, разрезать , подрезать – он имеет самую высокую степень имплицированности, выступает наиболее частотным конкретизатором в процессе идентификации «для себя» слова НОЖНИЦЫ и в то же время опосредует появление конкретизаторов следующей ступени – глаголов, связанных с возможными путями реализации действия с помощью ножниц. Импликантами очередной ступени могут быть именования объектов разрезания ( бумага, железо ), кроя ( ткань, платье ), стрижки ( волосы, шерсть ), подрезания ( дерево, куст ) и т.п. Параллельно с этим или в продолжение имплицируемых цепочек возникают импликанты, именующие продукт или объект совершаемого действия ( стрижка, овца ), деятеля ( портной, парикмахер, садовник, пастух ) и т.д. Реализуются и возможности оперирования конкретизаторами иных типов: через подведение под суперординату ( инструмент, орудие ), соотнесение с координированными членами той же категории ( нож, скальпель ), именование признаков именуемого объекта ( маленькие, большие, острые ), в том числе связанных с характером функциональной ориентированности идентифицируемой вещи ( портновские, канцелярские, кузнечные, пастушьи, садовые ). Эта схема, отображающая лишь часть совокупного ассоциативного поля, уже даёт представление о том, что идентифицируемое слово немедленно включается в широкую сеть разнообразных связей, ориентированных на выявление возможных качеств именуемого объекта, совершаемых действий в тех или иных ситуациях, к тому же с учётом характера деятеля, объекта действия или результата действия и т.д.

Рис. 4.1

Вполне естественно, что для представителей разных лингвокультур оказываются по-разному актуальными те или иные конкретизаторы и/или направления актуализации импликативных цепочек. Фактически уже первые мои эксперименты показали расхождения между показаниями словарей и результатами прямого обращения к носителям языка 337, а также продемонстрировали необходимость межъязыковых/межкультурных сопоставлений для обнаружения тончайших нюансов идентифицируемых носителями разных лингвокультур эмоционально-оценочных переживаний смысла слов, которые практические не бывают равнозначными (т.е. вовсе не являются так называемыми «межъязыковыми эквивалентами»), хотя обычно двуязычные словари описывают их как таковые, что принимается как само собой разумеющееся теми, кто пользуется такими словарями.

Следует особо подчеркнуть, что никакой рисунок не может отобразить полноту связей, устанавливаемых в реальном внутреннем контексте мультимодального гипертекста, поскольку на разных уровнях осознаваемости могут активизироваться цепочки выводных знаний, направление, степень важности и длина которых определяются многими внешними и внутренними факторами.

В настоящее время создаются условия для масштабных межъязыковых/межкультурных сопоставлений ассоциативных, категориальных и других интересных для рассмотрения коллективных полей по результатам, сведённым в электронные базы данных, которые получены на материале разных языков и культур и находятся в свободном доступе в сети Интернет. В то же время сохраняются материалы ранее проведённых исследований, что позволяет проводить «вертикальный» анализ, позволяющий прослеживать динамику степени актуальности выявляемых смыслов, связей и отношений, стратегий и опор.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: