Дмитрий Жуков - Стой, кто ведет? Биология поведения человека и других зверей

- Название:Стой, кто ведет? Биология поведения человека и других зверей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Альпина»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-3295-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Жуков - Стой, кто ведет? Биология поведения человека и других зверей краткое содержание

Книга «Стой, кто ведет? Биология поведения человека и других зверей» награждена премией «Просветитель» в номинации «Естественные и точные науки».

Стой, кто ведет? Биология поведения человека и других зверей - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Агрессивность, в отличие от поведения типа А и Б, не служит основой для поведенческого типа, так как не закреплена генетически

Самки, как известно, менее агрессивны, чем самцы. Самки лабораторных крыс вообще не проявляют агрессии по отношению друг к другу. Можно сделать их агрессивными, если научить убивать лягушек. Самки, которые приобрели такой опыт, становятся агрессивными, а их сообщество приобретает черты деспотической иерархии. У всех животных, кроме альфа-самки, видны следы укусов, несмотря на то что животные содержатся в условиях изобилия корма, воды и пространства, т. е. у них нет дефицита витальных ресурсов. Таким образом, только приобретаемый опыт агрессивного поведения – выработанный ФКД – является причиной высокой агрессивности.

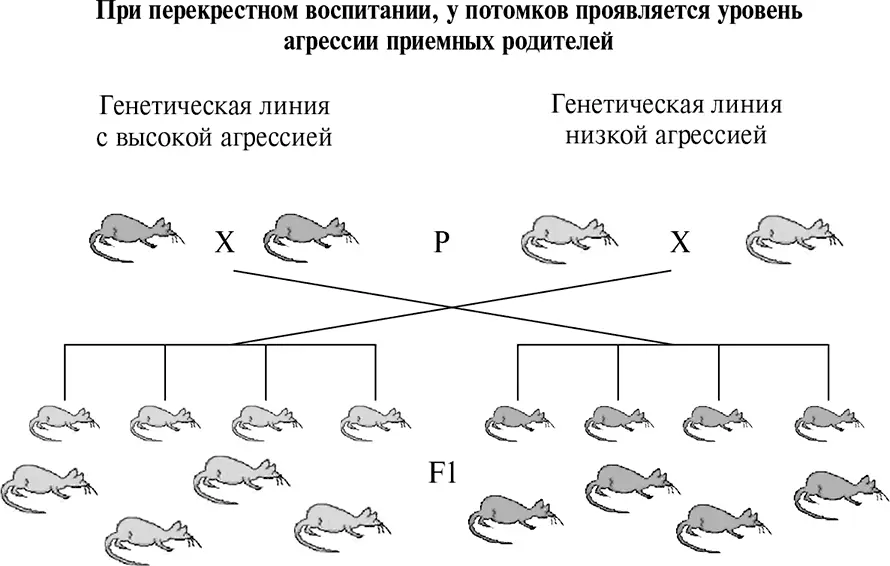

Существуют несколько парных линий крыс и мышей, которые на протяжении многих поколений селектируются по признаку агрессивности. Агрессия – признак с высоким индексом наследования. Между тем если новорожденным поменять матерей, то у взрослых животных уровень агрессивности будет значительно ближе к уровню агрессивности приемных, а не биологических родителей (рис. 7.10, 7.11). Если после рождения удалить из клетки самца, то агрессивность крысят, когда они вырастут, будет примерно соответствовать агрессивности приемной матери.

Рис. 7.10.Результаты перекрестного воспитания детенышей крыс двух линий, генетически селектированных по противоположной агрессивности Сразу после рождения пометы менялись местами, т. е. матери с генетически закрепленной низкой скоростью атаки чужака воспитывали детенышей линии с генетически закрепленной высокой скоростью атаки чужака, и наоборот. Выросшие крысы показывали агрессивность, близкую к агрессивности приемных, а не биологических родителей

Таким образом, агрессивность является таким поведенческим признаком, который определяется в значительно большей степени средовыми влияниями, в первую очередь воспитанием, чем биологическими.

Рис. 7.11.Латентность атаки чужака

Агрессивность потомков значительно ближе к агрессивности приемных, а не биологических родителей

Асоциальное поведение и гормоны

Каждый раз, когда упоминаешь какого-нибудь чистокровного гада – очень подлого или очень самовлюбленного, каждый раз, как про него заговоришь с девчонкой, она непременно скажет, что у него «комплекс неполноценности». Может быть, это и верно, но это не мешает ему быть гадом.

Д. СэлинджерВ основе асоциального поведения часто лежит стремление субъективизировать контролируемость ситуации. Об этом было подробно рассказано в главе 5. Можно рассматривать асоциальное поведение и как попытку преодоления комплекса неполноценности. Это понятие ввел Альфред Адлер, ученик Зигмунда Фрейда, рано отошедший от концепции пансексуальности учителя. По мнению Адлера, основной детерминантой развития личности человека является чувство неполноценности ребенка.

Здесь нужно заметить, что «комплекс неполноценности» – это неудачный перевод с немецкого Minderwertigkeitskomplex. Адлер сконструировал термин из двух немецких слов: Minder – «меньший» и Wert – «ценность и цена». Точнее было бы перевести его как «комплекс недостаточности» [243]. Перевод на английский более удачен – inferiority complex, т. е. «комплекс низшего [по рангу]».

Ребенок имеет низший социальный ранг по сравнению со всеми взрослыми. Прежде всего речь идет о ранге независимости. Все, что бы ни хотел сделать ребенок, он может сделать, только получив разрешение взрослых. Это объясняется тем, что ребенок менее опытен, глупее, слабее и безответственнее взрослых. Если давление со стороны родителей достаточно сильное, то, когда ребенок повзрослеет, у него сформируется упомянутый комплекс. Особенно явно поведение, направленное на его преодоление, наблюдается у подростков и совсем молодых людей. Для демонстрации своей независимости, т. е. достаточно высокого социального ранга, подростки часто совершают такие поведенческие акты, которые явно не получили бы одобрения старших.

Как и при агрессивном поведении, отсутствует прямая связь между гормональным профилем и другими формами асоциального поведения. В недавнем исследовании (2001) сопоставляли уровни разных гормонов с частотой различных форм асоциального поведения: запойное пьянство, вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, последствия подобного поведения – инфекции, передающиеся половым путем. Эти формы поведения были выбраны не только в силу их достаточной распространенности среди американских студентов, но и потому, что они поддаются количественному учету. Это дает возможность вычислить коэффициент корреляции и определить точное количественное соотношение между уровнем гормона в крови и склонностью человека проявлять асоциальное поведение.

Оказалось, что ни уровень тестостерона, ни уровень кортизола (как показателя стресса) не отражают частоту проявления асоциального поведения. Другими словами, частота ни одной из регистрируемых форм поведения не соответствовала уровню гормонов у данного человека (коэффициент корреляции был близок к нулю).

Здесь уместно напомнить, что проявление большинства психотропных эффектов гормонов отмечается при резком изменении уровня гормонов в крови. Психотропный эффект влияния гормонов на агрессивное и асоциальное поведение явно проявляется во время полового созревания.

Не обнаружено соответствия между высокой частотой асоциальных поведенческих актов и высокой концентрацией тестостерона или любых других гормонов

Так, подростковый негативизм имеет комплексную природу. Подросток недоволен своим положением субординанта в семье, поэтому он полагает, что грубость манер и демонстративное неподчинение взрослым служат признаками мужественности и повышают его ранг лидерства. Кроме того, подросток стремится самоидентифицировать себя как члена другого сообщества (не семьи), в котором он имеет более высокий социальный ранг. Реализуя потребность в самоидентификации, подросток может убежать из дома или удовлетвориться созданием метафизического сообщества (Швамбрания). Все психологические стереотипы, в том числе и нормы поведения, благодаря которым члены семьи ощущают друг друга членами одного сообщества и которые имитировались ребенком, служат подростку матрицей для создания своего индивидуального сообщества, где все стереотипы заменены на противоположные. Изменения в поведении подростка объясняются не только психологическими, но и биологическими механизмами, которые связаны с быстрым ростом продукции андрогенов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Роберт Сапольски - Игры тестостерона и другие вопросы биологии поведения [litres]](/books/1074102/robert-sapolski-igry-testosterona-i-drugie-vopros.webp)