Дмитрий Жуков - Стой, кто ведет? Биология поведения человека и других зверей

- Название:Стой, кто ведет? Биология поведения человека и других зверей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Альпина»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-3295-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Жуков - Стой, кто ведет? Биология поведения человека и других зверей краткое содержание

Книга «Стой, кто ведет? Биология поведения человека и других зверей» награждена премией «Просветитель» в номинации «Естественные и точные науки».

Стой, кто ведет? Биология поведения человека и других зверей - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Данное определение не очень удобно, поскольку оно очень неспецифично, т. е. под него подпадают практически любые реакции живых организмов. Удовлетворение различных потребностей происходит постоянно (см. главу 2).

Стресс – это неспецифическая системная приспособительная реакция организма на новизну, т. е. на отклонение условий существования от привычных

Но при этом нельзя утверждать, что человек или животное так же постоянно испытывает стресс. Абсолютное большинство потребностей возникает и успешно удовлетворяется без каких-либо его признаков.

Другое распространенное определение стресса заключается в том, что он представляет собой реакцию на вредные воздействия. Такое представление тоже неудобно, потому что оставляет слишком много неясностей. Какое воздействие является вредным? Человек (или животное) может не осознавать его вред и не понимать, что когда-нибудь потом оно принесет пользу. Наконец, стрессом сопровождаются такие изменения условий существования, которые не только приятны человеку, но и приносят ему несомненную пользу. Многие люди (и животные) строят свою жизнь так, чтобы испытывать стресс как можно чаще.

В этой книге мы будем исходить из следующего определения стресса: стресс – это неспецифическая системная приспособительная реакция организма на новизну, т. е. на отклонение условий существования от привычных.

Рассмотрим каждое слово в этом определении.

Неспецифичность стресса

Центральным положением концепции стресса является неспецифичность. Уолтер Кеннон показал, что при боли, голоде, страхе, несмотря на то что эти чувства вызываются различными по своей природе стимулами, всегда происходит увеличение секреции адреналина. Ганс Селье обратил внимание на то, что при самых разных воздействиях на живой организм отмечаются три реакции: увеличение коры надпочечников, уменьшение тимуса и появление язв слизистой оболочки желудка. Эти три симптома получили название «триада Селье».

Любой фактор внешней среды, воздействующий на организм, вызывает специфическую реакцию, однако одновременно он приводит к появлению и неспецифической активации нескольких адаптивных функций, направленных на восстановление нормального состояния. Иными словами, неспецифичность стресса заключается в том, что любые раздражения вызывают одну и ту же реакцию организма.

Неспецифичность стресса состоит в том, что одну и ту реакцию организма вызывают различные раздражения независимо от их природы

Стрессорная реакция [89]не зависит от модальности стимула, тогда как специфическая реакция, конечно же, зависит. При мышечной работе, жаре, громком звуке, внезапном известии и многих других изменениях в окружающей среде в организме человека и животных происходят специфические изменения. При повышении температуры окружающей среды усиливается потоотделение, человек ищет тень и старается раскинуть пошире руки и ноги. В то же время при понижении температуры потоотделение уменьшается, человек ищет источники тепла и старается уменьшить поверхность тела – сжимается в комок. Таким образом, определенный раздражитель вызывает комплекс изменений, цель которых – приспособить организм именно к конкретному изменению среды. Вместе с тем каждое из этих воздействий является стрессором, т. е. стимулом, вызывающим стресс, при котором всегда:

а) активируется симпатическая нервная система;

б) выбрасывается в кровь адреналин из мозгового слоя надпочечников;

в) секретируются кортиколиберин в гипоталамусе, АКТГ – в гипофизе и глюкокортикоиды в коре надпочечников.

Именно неспецифичность стала в свое время наиболее революционной чертой концепции стресса. В дальнейшем, когда теория Ганса Селье получила многочисленные подтверждения и повсеместное признание, основное внимание исследователей было направлено именно на выявление особенностей стрессорной реакции в зависимости от типа стрессора. Было получено много экспериментальных фактов, подтверждающих существование таких особенностей. В результате стали говорить о стрессе «холодовом», «радиационном», «глубоководном», «болевом», «психологическом», «социальном» и т. д. Принцип выделения разных видов стресса не совсем правилен. Поскольку в реакции организма всегда присутствуют и специфические, и неспецифические, т. е. стрессорные, компоненты, то лучше говорить о сочетании стресса с реакцией на конкретный раздражитель: холод, радиацию, социальные конфликты и т. д.

Специфическая реакция при повторных предъявлениях одного и того же стимула постепенно усиливается, т. е. человек или животное адаптируется к конкретным изменениям среды: организм спортсмена привыкает к мышечным нагрузкам, полярника – к холоду, регулировщика уличного движения – к ядовитой атмосфере. В то же время при повторных предъявлениях одного и того же стимула стрессорная реакция уменьшается (рис. 4.1).

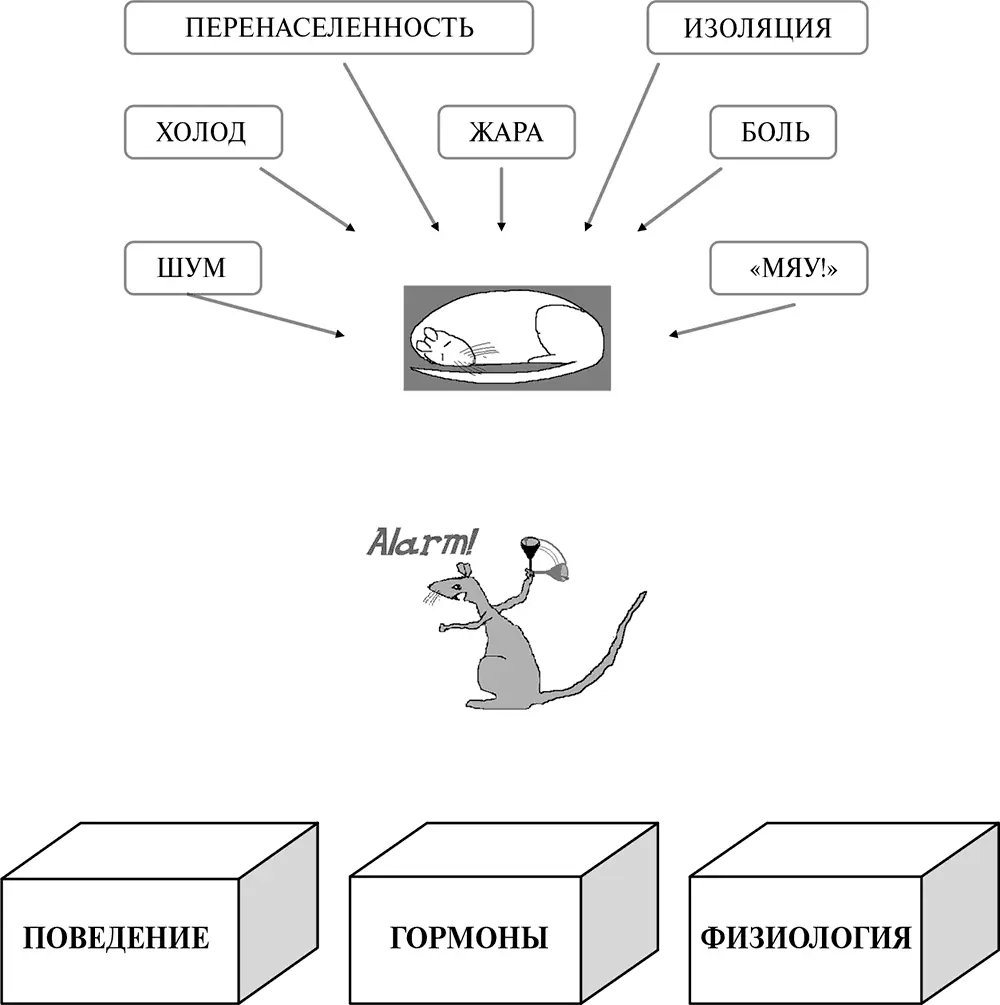

Рис. 4.1.Неспецифичность и системность стресса. Разнообразные воздействия, имеющие различную природу – физическую, психическую, социальную, вызывают одинаковую реакцию организма, именуемую стрессом. Внезапное изменение условий существования вызывает аларм-реакцию – реакцию тревоги, которая заключается в настораживании (поведение), выбросе в кровеносное русло стрессорных гормонов (эндокринология) и активации вегетативной системы (физиология). Аларм-реакция сменяется развернутым стрессорным ответом, к которому присоединяется специфическая, т. е. зависимая от модальности стимула, реакция

Подчеркнем, что уменьшение стрессорной реакции при последовательных предъявлениях одного и того же стимула происходит только в том случае, если организм может приспособиться к такому изменению среды. Если же нет, то уменьшения стрессорной реакции не происходит, и стресс становится неконтролируемым (см. главу 5). Например, при регулярном погружении в ледяную воду, или «моржевании», происходит постепенная адаптация организма к переохлаждению. Человек перестает простужаться зимой. Но общего укрепления здоровья не происходит. Более того, поскольку к холоду организм привыкнуть не может, у людей развивается хронический стресс. Основная причина смерти «моржей», особенно экстремальных, ходящих по снегу босиком, – воспаление легких вследствие подавленного иммунитета. Вскрытие показывает почти полностью исчезнувший корковый слой надпочечников. Другая крайность – увлечение баней, т. е. перегревом организма, которое тоже сопровождается хроническим стрессом. У финских женщин частота расстройств репродуктивной системы среди больших любительниц сауны, т. е. у тех, кто посещает ее несколько раз в неделю, значительно выше, чем у тех, кто ходит в сауну раз в неделю и реже.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Роберт Сапольски - Игры тестостерона и другие вопросы биологии поведения [litres]](/books/1074102/robert-sapolski-igry-testosterona-i-drugie-vopros.webp)