Дмитрий Жуков - Стой, кто ведет? Биология поведения человека и других зверей

- Название:Стой, кто ведет? Биология поведения человека и других зверей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Альпина»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-3295-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Жуков - Стой, кто ведет? Биология поведения человека и других зверей краткое содержание

Книга «Стой, кто ведет? Биология поведения человека и других зверей» награждена премией «Просветитель» в номинации «Естественные и точные науки».

Стой, кто ведет? Биология поведения человека и других зверей - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Скорость угасания стресса – наименее очевидный, но в то же время наиболее важный параметр стрессорной реакции. Количественно скорость изменения любой реакции определяется так называемой постоянной времени – временем, за которое реакция достигает 63 % от максимального значения. Значение 63 % выбрано из тех соображений, что математический аппарат хорошо разработан для экспоненциальных функций, которые используются для описания изменений в системах.

Скорость угасания реакции количественно определяется обратной величиной – временем, необходимым для того, чтобы показатель, возвращаясь к исходному значению, достиг 37 % от максимума (рис. 4.7В). Большие постоянные времени характерны (но необязательны) для слабых воздействий. В экспериментах показано, что постоянная времени угасания стресса может не зависеть от других его параметров. Иными словами, торможение стрессорной реакции не зависит от чувствительности, реактивности и скорости ее развития.

В книге «Человек находит друга» [102]Конрад Лоренц рассказывает о своей овчарке Стаси. Получив должность в другом городе (кафедру философии в университете Кенигсберга), он не смог взять собаку с собой. Переживания Стаси по поводу отъезда хозяина проявились в том, что она стала убивать соседских кур и кроликов, хотя раньше была совершенно к ним равнодушна. Более того, овчарка перестала выполнять команды и даже начала огрызаться, когда ее старались принудить к контролируемому поведению. Стаси стала настолько опасной, что была низведена до положения цепного пса, хотя до этого была комнатной собакой. По счастью, Лоренц получил отпуск и приехал домой. Естественно, радость собаки была очень бурной. После нескольких минут прыжков, воя и молотьбы хвостом Стаси сделалась такой же спокойной, какой и была до разлуки с хозяином. Описывая этот случай, Лоренц не употребляет термина «стресс». Он пишет о крепости нервной системы Стаси. Нимало не возражая Лоренцу, мы можем говорить о замечательной стрессоустойчивости Стаси. Как только прекратилось действие стимула, вызвавшего стресс (отсутствие хозяина), поведение животного почти сразу вернулось в норму, несмотря на то что реакция (отклонения в поведении) была очень сильной.

Другим примером независимости стресс-реактивности и стресс-резистентности является поведение двух кошек автора при ежегодных переездах на дачу. Старшая (по имени Аффилиация) в машине вела себя совершенно спокойно и с непроницаемым видом смотрела в окно, не издавая никаких звуков. Младшая, уже упомянутая МЧБК, постоянно кричала, пыталась отправиться бродить по кабине и тяжело дышала, высунув язык. Вдобавок шерсть у нее сразу же начинала вылезать, что у кошек является одной из физиологических стрессорных реакций. Но по приезде на дачу МЧБК уже через десять минут скакала по траве, нюхала цветы и ловила бабочек, т. е. демонстрировала игровое поведение, которое возможно только в комфортных условиях. А невозмутимая Аффилиация забилась под дом и вылезла оттуда только к вечеру, через несколько часов. Таким образом, одна кошка – МЧБК – при высокой стресс-реактивности обладала и высокой устойчивостью к стрессу, а другая – Аффилиация – при низкой стресс-реактивности имела и низкую устойчивость к стрессу.

Скорость угасания стрессорной реакции не зависит от скорости ее развития. Остальные характеристики стрессорной реакции в общем случае тоже не зависят друг от друга

Если он связан с неблагоприятными изменениями в окружающей среде, то идеальной является высокая устойчивость к стрессу, при которой стрессорные изменения возвратятся к нормальным значениям как можно быстрее после окончания воздействия. Высокая реактивность в сочетании с низкой скоростью угасания реакции свидетельствует о плохой приспособленности индивида.

Подчеркнем, что все четыре характеристики стресса – чувствительность, реактивность, скорость развития реакции и скоростью ее угасания – не обязательно зависят друг от друга (рис. 4.7Г). Например, такое изменение электроэнцефалограммы, как исчезновение альфа-ритма, что является показателем возникновения ориентировочной реакции, зависит только от чувствительности организма. При увеличении силы стимула, вызвавшего эту стрессорную реакцию, не происходит изменения ее величины. Скорость развития, а особенно скорость угасания стрессорной реакции не зависят от реактивности и чувствительности системы.

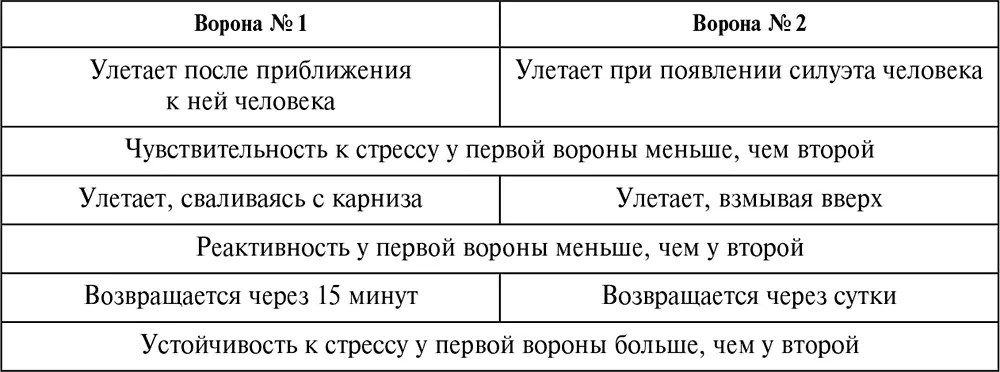

Рассмотрим три основных показателя стресса (чувствительность, реактивность, устойчивость к стрессу) на примере. Две вороны регулярно собирали еду, которую люди клали им на карниз. Когда они сквозь стекло видели человека, то улетали, но делали это по-разному. Одна ретировалась только тогда, когда человек пристально на нее смотрел, а другая – сразу же при появлении его силуэта в окне. Улетали они тоже по-разному. Первая спокойно переваливалась брюхом через край карниза и, скрежетнув когтями о жесть, камнем падала вглубь колодца петербургского двора. Вторая же вспархивала, как птичка. Возобновляли сбор корма вороны тоже через разные промежутки времени. Первая, посидев на противоположной крыше, вскоре прилетала напомнить о себе в надежде на следующую порцию. Другая же исчезала до завтрашнего дня. Представим стрессорное поведение, т. е. реакцию на потенциальную угрозу в виде человека и двух животных в виде таблицы (табл. 4.2).

Таблица 4.2.Стрессорное поведение на кормушке двух ворон

Устойчивость к стрессорным ситуациям – это скорость угасания стрессорной реакции

Устойчивость любой системы, причем не только системы стресса и не только биологической, но и любой другой, природной или искусственной, – это скорость возвращения в исходное состояние.

Здесь возникает некоторая путаница. Толковый словарь русского языка Ушакова определяет «устойчивый» как «имеющий свойство твердо стоять, не падая, не колеблясь. Способный сохранять данное состояние, несмотря на действие различных сил. Не поддающийся, не подверженный колебаниям и изменениям». В обиходном смысле устойчивое – то, что трудно уронить, повредить или разрушить. Поскольку научное и обывательское содержание термина «устойчивость» разнятся, то свойство, которое называют сейчас «стрессоустойчивостью», лучше было бы называть «упругостью стрессорной системы». Но из-за громоздкости и непривычности такого словосочетания нет смысла пытаться заменить привычные «стрессоустойчивость» и «стресс-резистентность». Надо только различать значение слова «устойчивость» в обиходном и естественно-научном контексте.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Роберт Сапольски - Игры тестостерона и другие вопросы биологии поведения [litres]](/books/1074102/robert-sapolski-igry-testosterona-i-drugie-vopros.webp)