Юрий Сыровецкий - Противоречивая справедливость

- Название:Противоречивая справедливость

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2021

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Сыровецкий - Противоречивая справедливость краткое содержание

Противоречивая справедливость - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В 1906–1914 годах за Урал переселились 3.772.151 человек. Из них около 70 % закрепились в Сибири (а куда делись остальные 30 %? – прим. автора). За годы реформ расходы на агрономическую помощь населению выросли почти в четыре раза, потребление сельскохозяйственных машин на десятину посева – в три раза. («Земельная реформа» «Фонд изучения наследия Столыпина» http://www.stolypin.ru).

В 1914 году Россия была мировым лидером по экспорту зерна, при этом за границу поставлялось всего 3,5 % ржи, 24,3 % пшеницы и 7,6 % овса. (М. Давыдов «Голодный экспорт» в истории Российский Империи»). Занимала ведущие места по поставкам в Европу масла, яиц, росла высокими темпами урожайность зерновых, были отличные показатели по скотоводству и т. д.

С распространением частных крестьянских хозяйств росло благосостояние крестьян, и у них начали появляться банковские счета, причём суммы на них увеличивались даже в годы войны. У тех, кто имел сберкнижку, в среднем на ней лежало 200 рублей, то есть по современному курсу более 350.000 рублей. Соотношение дореволюционных (1913 год) и современных рублей составляет примерно 1 к 1513 («Счетная палата сопоставила дореволюционные зарплаты в России с современными на основании». https //www.interfax.ru/business/526405).

В царской России последний массовый голод был в 1891–1892 гг. Сухая осень 1891 задержала посев в полях. Зима выдалась бесснежной и морозной (температура зимой доходила до -31 градуса по Цельсию), что привело к гибели семян. Остальные случаи голода в России апологеты царского сельского хозяйства объявляют большевистской лживой пропагандой.

Короче все было и должно было быть в будущем прекрасно, если бы не пришла проклятая безбожная Советская власть.

Но что представляло собой сельское хозяйство Российской империи на самом деле? Для ответа на этот вопрос обратимся к Статистико-документальному справочнику (Сельское хозяйство. Россия 1913 год), представленному А.М.Анфимовым и А.П.Корелиным, в котором использованы самые разнообразные источники. Данные различных по своему происхождению комплексов аграрной статистики различаются между собой, порой весьма существенно. Здесь предпочтение А.М.Анфимовым и А.П.Корелиным отдано изданиям ЦСК МВД ввиду их большей универсальности и сопоставимости (http://mysteriouscountry.ru/wiki/index.php/. Россия 1913 год. Статистико-документальный справочник/Сельское хозяйство)

Начать хотелось бы с цитирования некоторых документов о состоянии сельского хозяйства того времени.

Из «Объяснительной записки к отчету государственного контроля по исполнению государственной росписи и финансовых смет за 1910 год»: «…Наше сельское хозяйство вообще, а в особенности на крестьянских землях, занимающих в одной Европейской России до 75 % всех сельскохозяйственных угодий, ведется несовершенно. Плохая обработка земли, незначительное распространение усовершенствованных сельскохозяйственных орудий, недостаточное удобрение почвы, исключительно зерновое, большей частью по трехпольной системе, хозяйство являются до сих пор характерными признаками земледельческого промысла не только у крестьян, но и у многих частных земледельцев. В зависимости от сего состоящая под культурой площадь используется у нас слабо, урожайность полевых растений низка, непостоянна, скотоводство поставлено плохо, а переработка продуктов сельского хозяйства развита недостаточно… В отношении производительности и культурности сельского хозяйства Россия, несмотря на свои природные богатства, далеко отстала от других стран, достигших в этом отношении значительных успехов, благодаря затрате на обработку сельскохозяйственных угодий большого количества труда и капитала и применения усовершенствованных орудий и систем хозяйства». («Объяснительная записка к отчету государственного контроля по исполнению государственной росписи и финансовых смет за 1910 год». СПб. 1911, с. 120–121).

Из другой Объяснительной записки к отчету государственного контроля по исполнению государственной росписи и финансовых смет за 1913 г.: «…Сельскохозяйственный труд в России… составляет коренное занятие более чем 75 % всего ее населения, …Сельскохозяйственные продукты являются главным предметом нашего заграничного вывоза… Совместная деятельность Правительства и общественных организаций по воспособлению сельскому хозяйству уже успела дать заметные результаты: открыто свыше 300 новых сельскохозяйственных учебных заведений, более 1000 курсов; проводятся чтение лекций, беседы по разным вопросам сельского хозяйства – в 20 тыс. пунктов, во всех губерниях Европейской России организуется система опытных станций, полей, участков; на Кавказе и за Уралом их более 290; земства ввели институт участковых агрономов; предприняты меры по поддержанию и улучшению животноводства, по распространению усовершенствованных машин и орудий, семян, посадочных материалов и удобрений; осуществляются меры по осушению и орошению земель, по борьбе с оврагами и песками, по землеустройству хозяйств и т. д.». («Объяснительная записка к отчету государственного контроля по исполнению государственной росписи и финансовых смет за 1913 г.». Пг. 1914, с. 234–247).

Все вроде впечатляет, но эти затраты средств и усилий приходятся почти на 130 млн. сельских тружеников России, что безусловно ничтожно мало. Рассмотрим показатели труда российских сельхозпроизводителей не только в абсолютных, но и сравнительных показателях в отношении других экономически ведущих мировых держав. Но предварительно приведем данные по наличию в России и развитых странах производительных земель, которые составляли: только в Европейской России – 224.534.400 га, США – 174.281.000 га, Германии – 51.153.756 га, Великобритании – 26.927.308 га, Франции – 49.737.185 га, Канаде – 25.665.752 га. Как видим, у Российской империи только в ее европейской части производительной земли было многократно больше, чем у других мировых держав (кроме США, у которых тоже было меньше, но не многократно). А что с эффективностью ее использования?

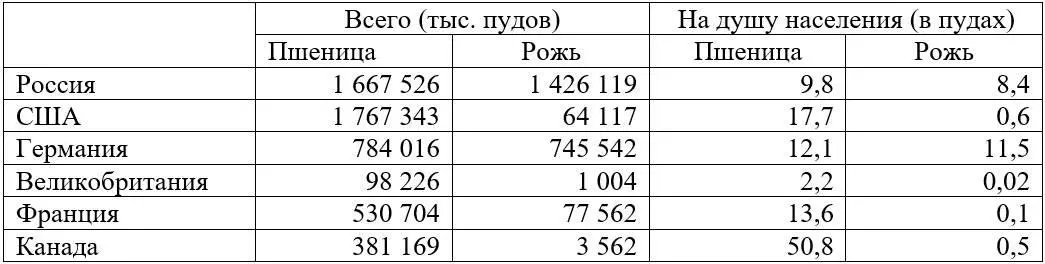

В 1913 году Россией и экономически ведущими странами собирались следующие урожаи пшеницы и ржи:

(Таблица составлена на основе данных Д.М.Анфимовым, почерпнутых им из: Сборника статистико-экономических сведений по сельскому хозяйству России и иностранных государств. Пг., 1917. Разд. II, VII).

Если по общему объему урожая пшеницы Россия была на 2-м месте из приведенных стран, уступая лишь США, занявшей первое место в мире, то по производству этого вида зерна на душу населения, она заняла предпоследнее место, опередив лишь Великобританию, где выращивание зерновых было не ее профилем.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: