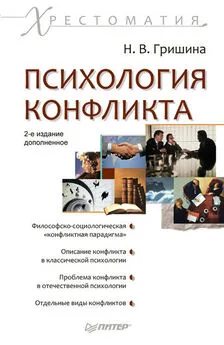

Наталья Гришина - Психология конфликта

- Название:Психология конфликта

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталья Гришина - Психология конфликта краткое содержание

Во втором издании книги (предыдущее выпущено в 2000 г.) полно и систематично изложены психологические проблемы конфликтов. Виды конфликтов, психологические подходы к их пониманию, анализ взаимодействия людей в конфликтных ситуациях, особенности переживания человеком конфликтов, закономерности реакций людей на трудные ситуации в общении, переговорные модели разрешения конфликтов, психологическая помощь людям при возникновении конфликтов – это и многое другое представлено на страницах этой не имеющей аналогов книги. Она может оказать необходимую помощь в практической работе психологам, педагогам, социальным работникам, менеджерам, социологам.

Психология конфликта - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Между борьбой и конфликтом действительно много общего, что подтверждается обращением к содержанию понятия борьбы, например, в толковом словаре В. Даля.

Борьба

Усилие одолеть противника, состязание двух сил; единоборство без оружия и без побоев и драки, где противники, только стараются побороть друг друга, свалить с ног; духовное усилие или состязание на одоление чего-то; внутреннее борение, разлад ума и сердца.

В.И.Даль

Близкие значения понятия «борьба» приводятся в Grolier Multimedia Encyclopedia (1999 г): – конфронтация между противостоящими группами, в которой каждая пытается нанести ущерб другой или взять над ней верх, в том числе и с помощью оружия; ссора или конфликт; физическое столкновение между двумя или более индивидами, включая спортивную борьбу и т. д.

Борьба, судя по контексту употребления этого понятия, – это борьба с чем-то или с кем-то («с врагом», «с грызунами», «с безумием», «с плотью», «с контрреволюцией» и др.), или против кого-то («против атомной угрозы», «против власти», «против крестоносцев»), или между кем-то и чем-то («между государствами», «между добрым, светлым началом и темным», «между единицами наследственности» и др.). В борьбе присутствует то же противостояние, что и в конфликте, и она также предполагает активное действие, усилия, направленные на разрешение некоторого противоречия. В то же время борьба, опять-таки судя по контексту, не обязательно имеет определенного оппонента и может быть просто борьбой «за что-то»: «за жизнь на Земле», «за уборку урожая», «за счастье», «за идеализм», «за новую жизнь» и т. д. (все примеры приводятся по «Большой энциклопедии Кирилла и Мефодия»). Если же вернуться к пониманию борьбы в раннесоциологических построениях, когда ее источники усматривались в инстинкте борьбы и во врожденно присущей человеку враждебности к другим, то она скорее превращается в борьбу всех со всеми.

Таким образом, понятия борьбы и конфликта не вполне совпадают по содержанию. Борьба, как и конфликт, в качестве необходимого компонента включает в себя активные усилия, направленные на решение имеющейся проблемы, однако как форма социального поведения она не всегда имеет строго направленный характер и ясного «противника» (хотя и может при конкретном взаимодействии персонифицироваться). Эта неопределенность, а часто и откровенная метафоричность в употреблении понятия борьбы, видимо, и стали препятствием на пути превращения этого понятия в научный термин.

Понятие же конфликта начинает занимать все более прочное место в теоретических описаниях социологов, а явления конфликта – привлекать их самое пристальное внимание.

Функциональная («равновесная») модель

Считается, что с точки зрения понимания устройства общества и его структуры социологи придерживаются одной из двух принципиальных позиций: теории функционализма и теории конфликта (иногда их также называют «равновесной» и «конфликтной» моделями).

Первоначальные попытки социологов создать общую социологическую теорию основывались на равновесных моделях общества, на представлениях об относительно стабильной и интегрированной природе его устройства. Позиция функционализма (исторически более ранняя) первоначально была сформулирована Гербертом Спенсером, затем развита не менее известным ученым Эмилем Дюркгеймом и продолжает находить своих последователей и сегодня.

Основные принципы функционализма

1. Общество – это система частей, объединенных в единое целое.

2. Общественные системы сохраняют устойчивость, поскольку в них существуют внутренние механизмы контроля.

3. Дисфункции существуют, но они преодолеваются сами по себе или в конце концов укореняются в обществе.

4. Изменения обычно имеют постепенный, а не революционный характер.

5. Социальная интеграция или ощущение, что общество является крепкой тканью, сотканной из различных нитей, формируются на основе согласия большинства граждан страны следовать единой системе ценностей. Эта система ценностей – самый устойчивый остов общественной системы (Смелзер. 1994, с. 24).

«Равновесная» модель исходит из предположения о функциональном единстве, т. е. гармоничном соответствии и внутренней согласованности различных частей социальной системы. При этом социальный конфликт рассматривается как некая патология в существовании социальных систем. Только если по тем или иным причинам их внутренняя гармония нарушается, возможно возникновение рассогласований и конфликтов.

Подобной точки зрения, в частности, придерживался Т. Парсонс, идеи которого нередко оцениваются как наивысшее достижение функционалистского направления в социологии. Для Парсонса конфликт деструктивен, дисфункционален и разрушителен. Слову «конфликт» Парсонс предпочитает термин «напряжение» (tension или strain), рассматривая конфликт как «эндемическую» форму болезни социального организма. Озабоченность возможностями социального контроля над конфликтами и их минимизации привела Парсонса к убеждению, что психоаналитики и другие специалисты по психическому здоровью могут играть значительную роль в уменьшении социальных отклонений. По мнению Л. Козера, социологи этой генерации были ориентированы на обеспечение поддержания порядка, «равновесия», «сотрудничества», что, например, стало программным положением для Э. Мейо и его школы индустриальной социологии. Анализ конфликта начинает подменяться изучением неэффективного функционирования и психологической неприспособленности (Coser, 1956, р. 15–31).

Конфликты – вражда, междоусобицы, соперничество и их наиболее острые формы, такие как вооруженные столкновения и войны, – всегда описывались в учебниках истории в ряду национальных бедствий, таких как эпидемии болезней, голод, стихийные бедствия, разруха и др. Естественно, что в контексте идей согласия, стремления к внутренней интеграции конфликты не могли рассматриваться иначе как «аномалии», которые должны и могут быть исключены из жизни общества при его более правильном и разумном устройстве.

«Конфликтная модель»

Однако реалии социальной жизни доказывали, что эти так называемые «отклонения» встречаются слишком часто, чтобы рассматривать их как некое досадное исключение из правил или «ненормальность».

Уточняя структурно-функционалистскую модель общества, Р. Мертон прежде всего критиковал идею «функционального единства общества», вопреки которой не однородность и единодушие, но конфликт ценностей и столкновения культур являются типичными для современного общества (Боглинд, 1993, с. 54–55). Таким образом, идее «социального равновесия» была противопоставлена идея «социального изменения» (Танчер, 1994, с. 267), которая в литературе также часто именуется «конфликтной» моделью, или «теорией конфликта».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: