Коллектив авторов - Совладающее поведение. Современное состояние и перспективы

- Название:Совладающее поведение. Современное состояние и перспективы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Институт психологии РАН

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9270-0141-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Совладающее поведение. Современное состояние и перспективы краткое содержание

Первый в российской психологической науке коллективный труд, отражающий современное состояние и перспективы развития психологии совладающего поведения, состоит из пяти разделов, которые охватывают широкое поле теоретико-экспериментальных разработок проблем психологии совладания: методологии и методов исследования, соотношения совладающего поведения и психологических защит, клинических аспектов копинга, личностных и субъектных факторов совладания, копинг-исследований семьи. Книга адресована широкому кругу специалистов, интересующихся адаптивными возможностями человека, совладающего с трудными жизненными ситуациями.

Совладающее поведение. Современное состояние и перспективы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Для детей со здоровым ЖКТ в 8–11 лет характерными являлись комплексы копинг-стратегий: детские отвлекающие занятия 78,9 % (n = 140); р < 0,01 и совместные занятия, общение, развлечения – 68,47; р < 0,05, стратегии совладания, содержанием которых является уход в «детскую работу»: Рисую, пишу, читаю, Играю (р < 0,01).

Таким образом, совладающее поведение детей с психосоматическими расстройствами ЖКТ характеризуется использованием единичных стратегий, основным содержанием которых является телесный контакт, отношения привязанности, эмоциональное отреагирование через горе и страдание. А также диады копинг-стратегий, основное содержание которых – аффективное отреагирование с агрессией, направленной на себя – Кусаю ногти – Схожу с ума, восстановление физических сил – Сплю – Ем или пью или аффективное отреагирование, в основном, вербального характера – Воплю, кричу . В 8–9 лет используются единичные стратегии, с возрастом (10–11 лет) чаще применяются диады копинг-стратегий. У мальчиков использование «агрессивных» стратегий совладания достоверно выше, чем у девочек (р < 0.01).

У детей со здоровым ЖКТ достоверно чаще (р < 0.01) были отмечены комплексы, включающие «детскую работу», отвлекающие занятия, физические нагрузки с расслаблением и восстановлением сил. Дети со здоровым ЖКТ применяют наиболее конструктивные способы совладания с психотравмирующей ситуацией. С возрастом происходит усложнение совладающего поведения, оно становится более адаптивным и используемые стратегии чаще помогают.

У детей с психосоматическими расстройствами ЖКТ отмечается повышенный уровень тревожности (стены 7–10 по СМАS): 3,94±0,153; у детей со здоровым ЖКТ – 2,42±0,122 (р < 0,001). В 10–11 лет уровень тревожности снижается, но сохраняются показатели достоверно выше нормативных данных (р < 0,01).

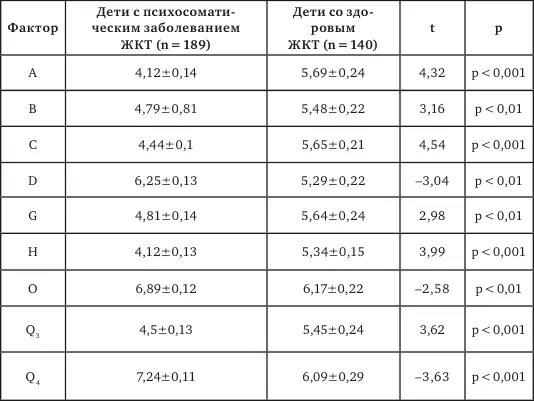

Нами было проведено исследование личностных особенностей детей с психосоматическими расстройствами ЖКТ. Полученные результаты отражены в таблице 1.

По шкалам доминантности, чувствительности, склонности к риску достоверно значимых различий не выявлено.

Таким образом, дети с психосоматическими расстройствами ЖКТ наиболее тревожны, легко возбудимы, раздражительны. Для них характерен высокий самоконтроль, а также напряженность и гипернормативность. Они не уверены в себе, в своем поведении и характеризуются менее добросовестным поведением.

Таблица 1

Сравнительный анализ основных факторов личности

Несмотря на свою гипернормативность, больные дети часто нарушают диету, режим дня, отказываются принимать лекарства. Они отличаются низким уровнем социальной адаптации, что обусловлено психическими нарушениями, особенностью личности и поведения.

Психологические защитные механизмы родителей (ПЗМ). Отрицание (7,20±0,12 – в основной группе; 5,49±0,16 – в контрольной; р < 0,001), вытеснение (7,47±0,14; 3,6±0,48; р < 0,001), регрессия (8,62±0,22; 5,1±0,14; р < 0,001) и реактивные образования (4,24±0,12; 3,23±0,09; р < 0,001) наиболее высоки у матерей больных детей. У отцов наиболее выражены замещение (8,1±0,16; 3,43±0,38; р < 0,001), вытеснение (7,24±0,16; 3,68±0,11; р < 0,001) и регрессия (8,42±0,23; 4,55±0,79; р < 0,001). Родители детей со здоровым ЖКТ значимо чаще используют интеллектуализацию (р < 0,001).

Таким образом, родители детей с психосоматическими заболеваниями ЖКТ имеют малоэффективные, неадаптивные психологические защиты. Данный способ реагирования на неприятные ситуации, препятствующий их разрешению и проработке отрицательных эмоций может способствовать соматизации психоэмоционального напряжения.

Совладающее поведение. Матери детей с психосоматическими заболеваниями ЖКТ чаще прибегают к поиску социальной поддержки (82,33±1,67; 59,11±1,22 – в контрольной группе; p < 0,001), к «бегству– избеганию» неприятных ситуаций (76,54±2,61; 33,2±1,44; р < 0,001). У отцов отмечаются сниженные показатели по шкалам «дистанцирование от проблемы» (42,3±2,2; 54,2±1,22; р < 0,05) и высокий конфронтативный копинг (74,88±2,12; 51,46±1,35; р < 0,01). Родители детей со здоровым ЖКТ имеют средние нормативные показатели по всем шкалам и достоверно чаще (p < 0,001) используют различные адаптивные формы совладающего поведения в зависимости от ситуаций.

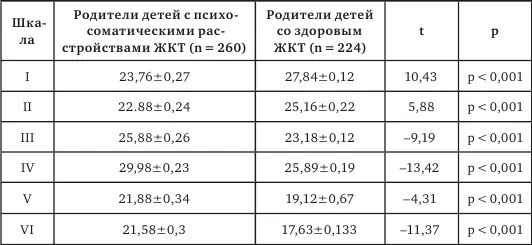

Нами было проведено исследование личностных особенностей родителей детей с психосоматическими расстройствами ЖКТ.

Матери больных детей считают себя не очень популярными в обществе, нетерпеливыми, с избыточным контролем, депрессивными переживаниями, замкнутыми и стремятся скрыть свою потребность в любви. Отцы детей с психосоматическими заболеваниями ЖКТ также не всегда успешны во взаимодействии с окружением. Они нетерпеливы, с избыточным контролем, любят настоять на своем, склонны к депрессивным переживаниям (р < 0,001).

В данном исследовании был проведен сравнительный анализ личностных особенностей родителей детей с психосоматическими заболеваниями ЖКТ и родителей детей со здоровым ЖКТ (таблица 2).

Таблица 2

Сравнительный анализ личностных особенностей родителей

Наибольший коэффициент различий имеется по шкалам социального одобрения, настроения и социальных способностей.

Таким образом, родители детей с психосоматическими заболеваниями ЖКТ отличаются неуверенностью в своей социальной значимости, относительной неуспешностью в общении с окружающими, склонностью к депрессивным переживаниям, слабой способностью к самоотдаче. Получены также значимые различия, свидетельствующие об их доминантности, избыточном контроле, отстраненности от других людей. Выявленные личностные особенности, несомненно, оказывают влияние на тип семейных взаимоотношений и могут определять уровень общей семейной тревоги.

Тип семейного воспитания в семьях детей с психосоматическими заболеваниями ЖКТ. Были выявлены типы негармоничного (патологизирующего) семейного воспитания, определяющие семейную дисфункцию: у матерей – потворствующая или доминирующая гиперпротекция (р < 0,01), у отцов – доминирующая гиперпротекция или повышенная моральная ответственность (р < 0,05). Для обоих родителей также характерны: фобия утраты (р < 0,001), воспитательная неуверенность (р < 0,001) и предпочтение детских качеств (р < 0,01). В семьях детей со здоровым ЖКТ преобладают: адекватный стиль семейного воспитания (р < 0,001); имеется слабо выраженная тенденция к доминирующей гиперпротекции.

Таким образом, выявленные в основной группе типы патологизирующего семейного воспитания (потворствующая или доминирующая гиперпротекция) способствуют формированию и поддержанию симптома в семье. Ребенок с психосоматическим расстройством ЖКТ становится идентифицированным пациентом и при нарастании семейной тревоги стабилизирует семейный гомеостаз за счет обострения своего заболевания.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: