Владимир Абрамов - Психиатрия как сфера познания человеческой индивидуальности

- Название:Психиатрия как сфера познания человеческой индивидуальности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Абрамов - Психиатрия как сфера познания человеческой индивидуальности краткое содержание

Психиатрия как сфера познания человеческой индивидуальности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Системное свойство СЖПЛ – функциональность как результат взаимодействия всех объединяющих его элементов – функциональных органов, создающих возможность выполнения основной функции.

Системообразующая функция СЖПЛ – укрепление субъектности, целостности (функциональности) личности, обеспечивающее осознанную регуляцию деятельности и чувство субъективной комфортности бытия.

Системообразующий эффект СЖПЛ – проявление системного свойства личности в категориях удовлетворенности жизнью, субъективной витальности и благополучия.

Свойства элементов СЖПЛ – количественные и качественные критерии системного свойства личности (функциональности) как результата взаимодействия свойств всех объединяющих ее элементов; смысловая единица, конструкт, подлежащий операционализации и эмпирическому исследованию.

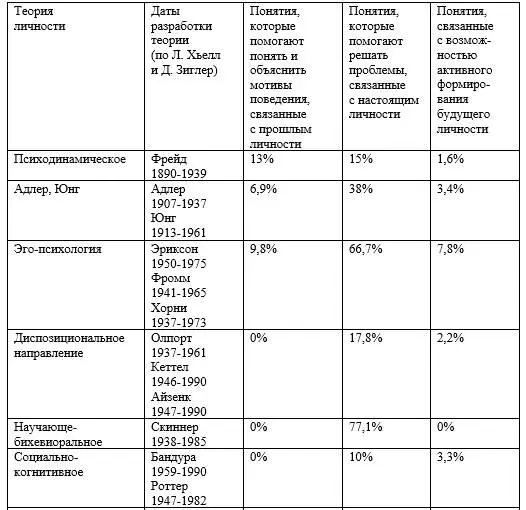

К основным параметрам функциональной (практической) значимости теорий личности относятся (Хьелл Л., 1997): использование понятий, ориентированных на прошлое личности, использование понятий, связанных с настоящим личности, использование понятий, связанных с возможностью формирования будущего личности (возрастающих потребностей человека).

На этой основе Л.И. Шрагиной (2008) разработаны показатели функциональной значимости различных теорий личности как искусственных систем (табл. 1).

Таблица 1 – Функциональная (практическая) значимость (идеальность)

теорий личности как искусственных систем (Л.И. Шрагина)

Одним из наиболее приемлемых вариантов использования системного подхода при изучении внутреннего мира личности (СЖПЛ) является теория функциональных систем П.К. Анохина (1975), которая, по мнению Ю.И. Александрова (1997), является методологической базой системного подхода к изучению нейрофизиологических основ психики и системной психофизиологии как направления психологии. Более или менее подробный анализ применимости теории функциональных систем (в рамках системного психофизиологического подхода) в психологии и в контексте оценки дихотомии «функциональность/дисфункциональность» СЖПЛ позволяет высказать ряд принципиальных соображений о возможности ее теоретического и практического использования.

П.К. Анохин (1975) определяет функциональную систему как такой комплекс избирательно вовлеченных компонентов, у которых взаимодействие и взаимоотношение приобретают характер взаимосодействия компонентов, направленного на получение полезного результата. Этот фактор-результат деятельности системы, нацеленный в будущее, является системообразующим фактором. Включение его в концептуальный аппарат системного подхода позволяет рассматривать СЖПЛ как модель будущего результата-формирования субъектности целостной личности или ее дисфункционального варианта как отражение совокупной активности всех функциональных систем личности.

В качестве основного препятствия на пути к синтезу психологического и физиологического знания рассматривается эмерджентность психического, т.е. появление на уровне психического таких специфических качеств, которыми не обладает физиологическое. Системное решение этой психофизиологической проблемы позволяет считать, что психические и нейрофизиологические процессы сопоставимы только через информационные системные процессы, т.е. процессы организации элементарных механизмов в функциональную систему. Иначе говоря, психические явления могут быть сопоставлены не с самими локализуемыми элементарными физиологическими явлениями, а только с процессами их организации. При этом психологическое и физиологическое описания поведения и деятельности оказываются частными описаниями системных процессов.

Развитие (формирование) СЖПЛ как целостной функциональной системы является отражением формирования индивидуального жизненного субъективного опыта личности как элементов системы, активированных на разных этапах онтогенеза, включая период «жизни с болезнью». При этом проекция опыта на структуры мозга может изменяться и при нормальном ходе индивидуального развития за счет формирования новых систем, и в условиях патологии. В этом случае активность нейронов в ней связывается не с какими-либо специфическими «психическими» или «телесными» функциями, а с обеспечением систем, в которые вовлекаются клетки самой разной анатомической локализации и которые, различаясь по уровню, сложности и качеству достигаемого результата, подчиняются общим принципам организации функциональных систем (Анохин П.К., 1975).

Основополагающими критериями нарушения психического здоровья по версии ВОЗ являются: неспособность самоуправления поведением, неспособность планировать и реализовывать собственную жизнедеятельность и неспособность изменять способ поведения в зависимости от смены жизненных ситуаций и обстоятельств. Идентификация этих критериев традиционным клиническим методом, нацеленным на выявление нарушений психических процессов, а не на оценку позитивных сторон личности, невозможна в принципе. В то же время, использование системного подхода для разработки понятийного аппарата психологии способностей показывает, что способность функциональных органов СЖПЛ обеспечивать уровень своей функциональности – это свойство функциональной системы (а не отдельных психических процессов), реализующей определенные психические (личностные) функции, которые имеют индивидуальную меру выраженности и проявляются в успешности и качественном своеобразии (функциональности) содержания внутреннего мира личности. Поэтому системное представление функциональных способностей личности можно рассматривать в операционализированных категориях ее деятельности, ценностей и смыслов, и подвергать дименсиональному анализу (Шадриков В.Д., 1996).

Понятие «функциональная система» введено в научный обиход П.К. Анохиным (1975) для объяснения механизмов реализации организмом целостных поведенческих актов. С его точки зрения любой поведенческий акт направлен на достижение определенного результата, а достижение каждого результата обеспечивает функциональная система – объединение отдельных органов и процессов организма по принципу взаимодействия для координации поведения, направленного на достижение цели. П.К. Анохиным предложена универсальная модель работы мозга и сформулированы центральные механизмы целостных приспособительных актов любой степени сложности. Согласно теории функциональных систем, ведущими в построении функциональных систем являются закон результата и закон динамической мобилизации структур, обеспечивающих формирование функциональной системы и получение данного результата.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Владимир Абрамов - Уровень сложности: Pеальность [СИ]](/books/1078579/vladimir-abramov-uroven-slozhnosti-pealnost-si.webp)