Джордж Томпсон - Поливагальная теория. Использование блуждающего нерва в работе с детской психотравмой

- Название:Поливагальная теория. Использование блуждающего нерва в работе с детской психотравмой

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- Город:Москва

- ISBN:978-5-04-172210-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Джордж Томпсон - Поливагальная теория. Использование блуждающего нерва в работе с детской психотравмой краткое содержание

Поливагальная теория. Использование блуждающего нерва в работе с детской психотравмой - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Нейронная регуляция сердца плода

В начале первого триместра беременности сердце ребенка начинает биться (Kirby, 2007) и сенсибилизируется нейротрансмиттерами, поступающими в ПНС (например, ацетилхолин) и СНС (например, эпинефрин). По мере развития беременности акушеры следят за благополучием плода, используя как биофизический профиль, так и частоту сердечных сокращений, которые отражают целостность ВНС плода. Для беременной женщины, находящейся в группе риска, или роженицы частота сердечных сокращений малыша и вариабельность сердечного ритма являются бесценными индикаторами благополучия (Robinson, 2008).

В оптимальной зоне со здоровой матерью и плодом с хорошей вариабельностью сердечного ритма вегетативная нервная система ребенка транслирует внутреннее чувство безопасности и благополучия. С точки зрения поливагальной теории здоровый плод со стабильным сердечным ритмом и хорошей его вариабельностью автономно безопасен, устойчив и способен адаптироваться к меняющимся вызовам в материнско-плодовой среде.

Когда благополучие ребенка под угрозой, у него активизируется симпатическая система, и частота сердечных сокращений увеличивается. Когда возникает тяжелая и потенциально смертельная брадикардия плода, которая не восстанавливается после типичных мероприятий по восстановлению сердечного ритма, возникает острая необходимость в немедленном родоразрешении. Теперь перегруженная вегетативная нервная система плода возвращается к дорсальному вагальному влиянию для защиты плода путем минимизации метаболических потребностей посредством отключения тех видов деятельности, которые не являются жизненно важными для немедленного выживания, например пищеварения.

Биофизический профиль, используемый после 24 недель беременности, сочетает в себе отслеживание частоты сердечных сокращений ребенка и пять ультразвуковых измерений с целью оценки благополучия плода (Manning, Morrison, Harman, Lange и Menticoglou, 1987). Частота сердечных сокращений, дыхание плода, диафрагмальные движения, шевеления и мышечный тонус – отражение целостности его ВНС. Хорошая вариабельность сердечного ритма прогнозирует способность малыша управлять постоянно меняющейся материнской окружающей средой. Это отражение устойчивости его вегетативной нервной системы.

Гормональная регуляция и внутриутробная среда

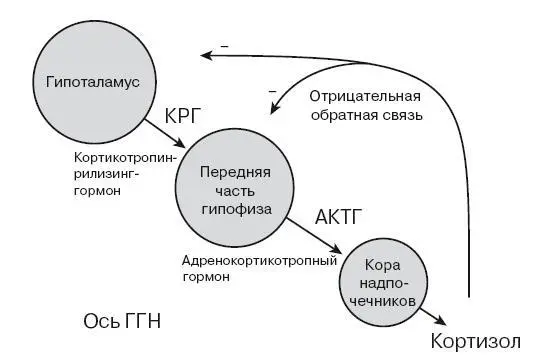

Основными гормональными регуляторами и эффекторами раннего опыта как пренатально, так и после рождения, являются гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система (ось ГГН) и система окситоцина/вазопрессина. Гипоталамус, расположенный в лимбической системе, регистрирует нарушение или метаболический стресс и вырабатывает кортикотропин-рилизинг-гормон (КРГ), который дает сигнал передней доле гипофиза для выработки и выделения адренокортикотропного гормона (АКТГ) (см. Рисунок 1.2). АКТГ направляется к надпочечникам, где он стимулирует выработку кортизола. Слишком большое количество кортизола может привести к чрезмерной стимуляции лимбической системы, и без того подверженной нагрузкам, что приводит к гневу, раздражительности или даже приступам ярости; слишком малое количество кортизола в момент метаболического стресса сигнализирует об угрожающей жизни опасности для системы.

Рис. 1.2 Основная гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось.

Использовано с разрешения в рамках Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 https:/7commons.wikimedia.org/wiki/File: HPA_Axis_Diagram (Brian_M_Sweis_2012). png

В стабильном состоянии кровообращение беременной матери и плацента защищают плод от чрезмерных скачков уровня кортизола. Уровни КРГ, обнаруженные в материнской циркулирующей крови, приближаются к уровню, наблюдаемому только во время индуцированного стресса. Обычно периферическое производство кортизола подавляет КРГ по принципу отрицательной обратной связи. Во время беременности кортизол стимулирует выработку КРГ матерью. Кортизол может проникать через плаценту к плоду, но 11-гидроксистероиддегидрогеназа второго типа, фермент, содержащийся в плаценте, деактивирует кортизол до его неактивной формы – кортизона. Этот фермент активен на протяжении почти всей беременности, защищая плод от перегрузки кортизолом, но его уровень резко снижается ближе к сроку родов, позволяя передавать материнский кортизол. Материнский кортизол стимулирует выработку и высвобождение сурфактанта. Сурфактант играет ключевую роль в созревании легких для развивающегося плода и в его подготовке к вступлению в фазу дыхания атмосферным воздухом (Sandman, Davis, Buss и Glynn, 2011).

Гормональные пути окситоцина и вазопрессина также развиваются в период вынашивания плода. Оба эти вещества являются белковыми молекулами, которые связаны с поведением, направленным на обеспечение безопасности. Эволюционно вазопрессин появился первым и играет важную физиологическую роль в метаболической адаптации к стрессовой среде. Вазопрессин может способствовать как симпатической активации, так и оцепенению или иммобилизации, сходными с крайними проявлениями активности дорсальной вагальной системы. Окситоцин, широко известный как гормон любви, появился позже и способствует социальной вовлеченности, аффилиации и парным связям (Carter, 2017).

Оба гормона синтезируются и хранятся глубоко в центральной нервной системе в гипофизе, расположенном рядом с гипоталамусом. Фетальный путь окситоцина чрезвычайно чувствителен к материнско-плодовой среде и может быть связан с передачей из поколения в поколение раннего материнского жизненного стресса (Toepfer и др., 2017). Последствия этого огромны, поскольку мы начинаем понимать, что все являемся совокупностью опыта наших предыдущих поколений.

Переход к ожидаемой среде

Плод, теперь уже младенец, рождается и начинает дышать. Пуповина перерезана, что устраняет зависимость от плаценты и продолжает переход от предыдущей схемы кровообращения плода в обход легких к кровообращению новорожденного. Как только ребенок продолжает дышать с сильным криком, кровь, которая возвращается к сердцу от тела, поступает в легкие за кислородом и возвращается в левую часть сердца для перекачки к мозгу и жизненно важным органам. Здорового младенца кладут на материнскую грудь, где диада начинает работу над своеобразным «танцем» сонастройки и социальной вовлеченности. По мере того как диада продолжает свою работу по социальному вовлечению, ведущую к социальной связанности и безопасности, система становится итеративной и самоподкрепляющейся.

В течение первого часа после рождения тело и грудь матери заменяют плаценту и матку в качестве регуляторов для младенца. Эволюционно обусловленная экологическая ниша для здорового новорожденного – это нахождение «кожа к коже» с матерью, когда мать насыщает чувства новорожденного. Ее кожа обеспечивает сенсорную импульсацию и регуляцию температуры; ее грудь обеспечивает младенцу грудное молоко, удовлетворяя его ощущения от вкуса и запаха питания; ее мягкий голос и просодия стимулируют слуховую систему. Уровень окситоцина в организме матери резко возрастает, когда младенец прижимается к ее коже. Собственная вегетативная нервная система матери и чувство безопасности обеспечивают ей защиту. Вегетативная нервная система младенца резонирует с трансляцией безопасности от матери, когда они оба успокаиваются и приходят в норму после необходимой симпатической активации, сопровождающей схватки и роды (Phillips, 2013).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: