Владимир Никитин - Арт-терапия. Учебное пособие

- Название:Арт-терапия. Учебное пособие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Когито-Центр

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-89353-423-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Никитин - Арт-терапия. Учебное пособие краткое содержание

В книге систематизирован материал по теории и практике арт-терапии. Представлено методическое обеспечение основных направлений арт-терапевтической деятельности. Особое внимание уделено исследованию онтологии художественного творчества, пониманию его генезиса и содержания, которые определяют эффективность проведения арт-терапевтической работы. Рекомендовано для студентов, аспирантов, докторантов, научных сотрудников психологической, педагогической и социальной специализации, а также для всех читателей, интересующихся вопросами терапии искусством.

Арт-терапия. Учебное пособие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

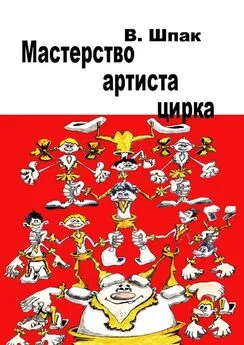

Трансгрессивный переход обнаруживает себя в «народной смеховой карнавальной культуре», исследованной Михаилом Бахтиным. Карнавал представлен «как путь к свободе», как способ утверждения свободного самосознания (Федяева, 2007, с. 46). Смех рассматривается М. М. Бахтиным как раскрепощающая, жизненная сила [3]. По мнению Виталия Львовича Махлина, именно смех помогает определить индивидууму его место в мире других, место «смеховой вненаходимости» (Махлин, 1991, с. 156–211). Человек смеется над собой, над своим абсурдным положением в мире потому, что он не может видеть и не может понимать своего предназначения. В смехе индивид способен увидеть себя со стороны как субъекта, разыгрывающего роли по сценариям других людей. В карнавале он действует, занимает активную позицию. В гротескных формах отражается содержание его бытия, его отношение «к ситуации окружающего мира» (Петров-Стромский, 2006, с. 86).

Для М. М. Бахтина роль Другого в восприятии индивидуумом себя обусловливает его узнавание себя (Эпштейн, 2006, с. 33). Благодаря присутствию Другого индивид находит свое место в мире; его пространственно-временные границы выходят за пределы его-для-себя и образуют то бытие, которое имеет для него, говоря словами Морис Мерло-Понти, «онтологическую значимость» . «Смысл целостности, который я извлекаю из своих собственных актов чувствования и видения, также является опытом любого другого человека, несмотря на то, что каждый приходит к различной целостности», – отмечает К. Эмерсон (Эмерсон, 1997, с. 80), обращаясь к идее о возможности субъекта видеть «вне себя других» (Махлин, 1991, с. 168) и, обратно, находить «себя в мире как „другого“» (Махлин, 1990, с. 109).

Для индивидуума ритуал, праздник, карнавал имеют «онтологическую значимость». Его сущность заключается в том, что бессознательное, «изнанка» меня, то, что срыто от меня, предстает Другому в силу его вненаходимости относительно меня. Мое индивидуальное тело для Другого становится всеобщим, всенародным телом: гротескное поведение моего тела не требует ничего дискурсивного для поддержания своей самодостаточности.

«Карнавал не является всецело сознательной сущностью. Его идеал – это не оформленное несовершенное тело» (Эмерсон, 1997, с. 19). Неоформленным для человека становится тело, когда он «поглощен» смехом, когда его самость заявляет себя перед миром в той форме, которая присуща исключительно ей, т. е. тому, что составляет его аутентичность . Неоформленным, гротескным тело воспринимается Другим; для него экспрессивные, аффективные действия откровенны и чрезмерны, напротив, для субъекта они завораживающие и естественные; телесная переменчивость свидетельствует о возможности быть свободным, о жизненности.

По мнению Татьяны Валерьевны Щитцовой, обращение к карнавалу позволяет М. М. Бахтину исследовать «надындивидуальный аспект события», проявляющийся в двух формах: темпоральности и телесности (Щитцова, 2006, с. 210). Описание темпоральности карнавала, как трансгрессивного события, становится возможным благодаря умению «видеть время в пространственном целом мире и воспринимать наполнение пространства не как готовую данность, а как становящееся целое» (Бахтин, 1986, с. 216). Надындивидуальный аспект обусловлен неспособностью человека видеть себя в целом: «Свою собственную наружность человек сам не может по-настоящему видеть и осмыслить ее в целом» (там же, с. 334).

Свободное тело порождает свободные чувства – искренний смех, откровенные слезы. М. М. Бахтин, ссылаясь на концепцию гротескной сатиры Людвига Шнееганса, видит в смехе родовой акт. «Разинутый рот, выпученные глаза, пот, дрожь, удушье, раздутое лицо и т. п. – все это типичные проявления и признаки гротескной жизни тела; в данном случае они осмыслены разыгрываемым актом родов» (Бахтин, 1965, с. 343). Для М. М. Бахтина гротескное тело – «становящееся тело», оно «само строит и творит другое тело… поглощает мир и само поглощается миром» (там же, с. 14).

Мы полагаем, что смех есть способ освобождения человека от чрезмерности, избыточности чувств, связанных с Другим, – это пространство его творения, в котором гротескное тело обретает иную степень свободы. В смехе оно, сбрасывая навязанные рассудком формы, состояния и качества, «находит» в себе себя . Смеясь, человек, благодаря возможности непосредственного «соединения» с миром, «оставив» вне себя все то, что ему мешает быть собой, «обретает» свое подлинное звучание. Он «творит» себя заново, освобождаясь в состоянии аффекта от онтогенетической заскорузлости.

Гротескное тело активно, чрезмерно, беспечно; оно обращено на само себя, на те стороны вещественного мира, принятие которых делает его более сильным, свободным, жизненным. Это уже не индивидуальное тело, оно принадлежит всему миру, так как стремится в нем быть в том качестве, в котором стираются границы между ним и средой. Смех – это трансцендентное движение в то, что порождает открытая душа, это стремление соединиться с тем, что является для человека первоначалом, первопричиной, и только в лоне его он становится неуязвимым, счастливым, безграничным – становится самим миром. «В сущности, в гротескном образе, если взять его в пределе, вовсе нет индивидуального тела… это – проходной двор вечно обновляющейся жизни, неисчерпаемый сосуд смерти и зачатия» (там же, с. 14).

Так что же такое смех? Исследование природы смеха связано с интерпретаций форм проявления смеховой культуры. Попытка систематизации представлений о смехе впервые была осуществлена А. Бергсоном. Рассматривая причины и формы проявления «бурных эмоций», включая смех, А. Бергсон усматривает связь между интенсивностью проявлений чувств и реактивностью движений, «производимых организмом и воспринимаемых сознанием» (Бергсон, 1992, с. 63). При этом сила смеха определяется числом и природой периферических ощущений, которые его сопровождают. Однако для современного исследователя природы смеха Марины Тулеухановны Рюминой, данный класс эмоций относится к «психофизиологическому» уровню, который, по ее мнению, противостоит «культурному» (Рюмина, 2006, с. 128).

А. Бергсон выделяет три предпосылки проявления комического:

• первая указывает на то, что «не существует комического вне собственно человеческого»;

• вторая – «у смеха нет более сильного врага, чем волнение… смешное… обращается к чистому разуму»;

• третья указывает на то, что «разум, которому оно (смешное) обращается, должен непременно находиться в общении с разумом других людей» (Бергсон, 1914, с. 98–99).

Следовательно, по А. Бергсону, смешное имеет социальное, коллективное лицо, оно проявляется там и в тех случаях, «где хотелось бы видеть подвижность, внимание, живую гибкость человека» (там же, с. 105).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: