Владимир Никитин - Арт-терапия. Учебное пособие

- Название:Арт-терапия. Учебное пособие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Когито-Центр

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-89353-423-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Никитин - Арт-терапия. Учебное пособие краткое содержание

В книге систематизирован материал по теории и практике арт-терапии. Представлено методическое обеспечение основных направлений арт-терапевтической деятельности. Особое внимание уделено исследованию онтологии художественного творчества, пониманию его генезиса и содержания, которые определяют эффективность проведения арт-терапевтической работы. Рекомендовано для студентов, аспирантов, докторантов, научных сотрудников психологической, педагогической и социальной специализации, а также для всех читателей, интересующихся вопросами терапии искусством.

Арт-терапия. Учебное пособие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Априори принято говорить, что спонтанное действие-перформанс есть некое созидающее событие. А почему не разрушающее? Если в пылу творчества протагонист все более отстраняется от реальности, погружаясь в мир мифов и ирреальных образов, проецируемый его воображением, в которых живут не только симпатичные Эльфы, но и кровожадные Дракулы, погружаясь в то, что происходит в его сознании, ведомом бессознательным. Сколько физической и психической боли вынесли участники перформансов и аффективных арт-сессий!? Кто может сказать утвердительно о гуманности надрыва?

Мне хорошо знакомы эти ощущения: боль острая, режущая и боль «тупая», удушающая. Скорее, она проявляется в области сердца. Не есть ли это признак саморазрушения? Сгорание во благо и во имя творческого прорыва. Сколько великих актеров покинуло этот мир в секунды творческого экстаза! Не есть ли этот креативный акт форма насилия субъекта над собой? Добиваясь слез и рыдания, не причиняем ли мы человеку вред?

Откуда пришло убеждение о терапевтичности спонтанного действия, связанного с выражением «подавленных» чувств? Но неправомочно ли допустить мысль, что «отреагирование» референтом сильных эмоций и чувств на другом жизненном этапе своего существования может запустить в нем механизмы саморазрушения. В момент игры он уже иной, чем ранее; его тело, ум, чувства живут в другой системе координат, в другом временном пространстве. Правомочно ли апеллировать к прошлому, находясь в состоянии настоящего? Пробудившийся вулкан чувств может разрушить личность.

Не есть ли это стремление к выражению прошлого – невротическая потребность в самоутверждении? Или же это состояние потери своей личности, своего «Я», в котором стираются границы меня и Другого. Но это уязвимое пространство души, к которому не каждый готов. С потерей чувства «Я» сознание заполняется «Чем-то», которое присутствует в человеке латентно.

Далеко не каждое спонтанное действие является терапевтичным. В качестве примера рассмотрим возможные чувства и действия невротика с выраженным компульсивно-обсессивным типом характера. Такой личности свойственно навязчивое переживание мыслей, образов, повторяемость действий. Он не замечает многообразия форм собственного существования, останавливая свое пристальное внимание только на отдельных его фрагментах, актуализируя их значение для себя. Его сознание фокусируется исключительно на отборе и восприятии тех инвариантов информации, которые для него связаны с актуальной темой его переживаний.

Представим себе, какой перформанс будет продуцировать его бессознательное. Очевидно, что в «импровизированном» акте творчества компульсивный симптом усилится; пространством поиска бессознательного станут разные стороны все той же волнующей протагониста темы. Вероятность выхода за пределы болезненного восприятия мира, переживаний себя в нем, очевидно, мала и, скорее, обусловлена случайными ситуативными факторами.

С каким же состоянием сознания невротик подойдет к кульминации своего спонтанного действия? По-видимому, перформанс станет триггером для запуска и разворачивания новых переживаний и образов в рамках все тех же навязчивых идей. Позволив себе перешагнуть границы социальных условностей, его сознание откроет территорию для выражения бессознательного в границах все той же психологической заданности. Отсюда возникнет угроза полного «погружения» личности в «прилипшую» тему переживаний, само пребывание в которой создаст иллюзию значимости происходящих перемен для него самого. Акты социального поощрения такого ухода в ирреальное пространство бессознательного, скорее, усилят тенденцию к невозвращению из «зазеркалья».

И все-таки перформанс, как способ самореализации, по своей эффективности никоим образом не уступает классическим приемам психодрамы. Вопрос лишь в том, как и в какой форме подвести протагониста к акту творческого откровения? Именно эту функцию и должен выполнять режиссер-психолог, взяв на себя ответственность за помощь в раскрытии жизненного потенциала протагониста.

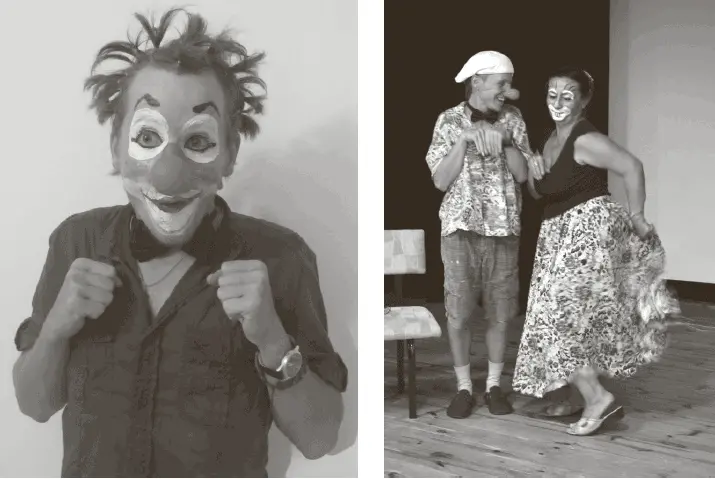

Рис. 59.Техника клоунотерапии

Так работают мастера сцены, художники, музыканты, у которых существует перманентное знание сущности происходящего художественного события. Индивидуальность творца проявляет свою самость через доступные только для ее понимания чувства. Не есть ли это трансгрессивный переход – скачок от неявного к явному знанию? Роль психолога в данном магическом событии значима. Он помогает протагонисту высвечивать содержание его личностного ядра, не увлекаясь при этом сценическими экзерсисами. Сам субъект действия, созерцая себя со стороны как творящую индивидуальность, познает себя в формах художественного самовыражения. В этой работе он свободен от метатекста общественных установок, интуитивно определяя ракурс и стратегии восприятия и изучения своих возможностей. Этот акт познание себя может проходить и без непосредственного участия психолога. Однако его роль и значение в жизни протагониста сопоставимы с местом художника в творчестве его учеников: легкий мазок кисти, несколько пятен краски завершают почти созданный, но не до конца завершенный художественный образ.

Две вышеприведенные техники драматерапии «Двуликий Янус» и «Дель Арте-терапия» представляют собой внешне стилизованные формы ограничения протагониста, в которых в качестве средства ограничения личности выступают маски и образы персонажей театра итальянской комедии. В отличие от данных приемов, техника драматического парадокса, как форма разрешения внутренних и внешний противоречий, может быть использована в работе со страхами и фрустрациями, в которых функцию ограничения выполняет «внутренний голос» протагониста. Памятуя о том, что дух «вызревает» в преодолении человеком ограничений внешнего и внутреннего мира, в процесс драмы создаются такие творческие условия, которые актуализирует его внутренний потенциал на изменения своего отношения к проблемной ситуации.

Что же представляет для индивидуума его «внутренний голос»? Может быть, это его совесть или некое психологическое образование, «возвышающееся» над его «Я»? Или же само «Я» осуществляет цензуру своих собственных помыслов? Ответ ускользает, как ускользает попытка ответа на вопросы, связанные с сущностными аспектами бытия человека.

Очевидно, что внутренний голос отражает помыслы и действия каждой личности, ориентированной на те, или иные ценностные нормы общества. Скорее, «внутренний голос» выступает как внутреннее ограничение собственных потребностей и устремлений. Парадоксальность отношений между позициями «внутреннего голоса» и намерениями «Я» приводит к парадоксальным действиям человека. Соотнося для себя значимое и желаемое, прислушиваясь к своему «внутреннему голосу», субъект зачастую встает перед выбором, следовать или не следовать за ним. Ограничения со стороны «голоса» оборачиваются для него мучительным переживанием осознания того, что его намерения не всегда могут быть удовлетворены, его насущные потребности могут остаться незавершенными. Но «голос» может быть и позитивным советчиком, помощником в нахождении ответов, личным терапевтом.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: